我

花了很长的岁月,走过大半个世界,才真正学到什么是爱与命运,以及我们所做的抉择。我被拴在墙上遭受拷打时,才顿悟这个真谛。不知为何,就在我内心发出呐喊之际,我意识到,即使镣铐加身,一身血污,孤立无助,我仍然是自由之身,我可以决定要痛恨拷打我的人,还是原谅他们。我知道,这听来似乎算不了什么;但在镣铐加身、痛苦万分的当下,当镣铐是你唯一仅有的,那自由将带给你无限的希望。要痛恨,还是要原谅,这抉择足以决定人一生的际遇。——《项塔兰》

《项塔兰》是我读过的书中最厚的一本。如字典一样厚,一样大。翻开前,我曾有顾虑,我是否能读完它?我不知道什么样的一个作者,出于怎样的动机,写了这样一本厚厚的小说,但是看了一些文字介绍,我还是对其产生了很大的好奇并为此有了些期望,也急不可耐地迅速开始阅读。

但其实我发现,当我读了许多该书资料,并对该书产生了浓厚兴趣后,阅读变成了一个“混乱”的过程。我经常在阅读中把作者的经历和小说的情节弄混,我不知道我是在读一个人的真实经验还是在体验一次好莱坞似的冒险。某些时刻,我感觉我是在读一个人的自传,过了些时候,我会突然发觉我应该是读一本小说。或者说,从根本上来讲,它只是一本小说。

▲ 格里高利·大卫·罗伯兹(Gregory David Roberts), 作者本人

因为这本书的叙述方式平和、淡定的让人以为它不是一本小说。作者本身的经历就够传奇,而该书就是他根据自身的经历所创作的。作家、罪犯、越狱、赤脚医生、黑帮,这些词合在一起,就是作者的传奇,也是小说主人公的传奇。用Google输入作者名字或该书的名字,就可以查到许多的作者传奇故事、图片、采访稿。这足够让任何一个生活在信息时代的人对该书产生兴趣。但即便作者的新闻点再多,我们仍不要忘记,故事的体验才是最重要的。

对于该书,我的建议是,先不要过多的读该书资料,包括作者的经历和小说背景。最好一开始就把自己融入到小说的体验中去,而非作者的故事。因为商业发行的需要,该书在宣传上都是以作者的背景为噱头。虽然说作者的传奇经历是小说的创作源泉,但是作为阅读,也许首先应该关注的是故事本身,而非“名人出书”。我的体会是,在阅读前过多的看了该书的资料,你会迷失在该书的故事中,从而失去自己的判断。

小说从故事上可以分为两部分,主要故事发生地在印度孟买。前一部分讲述了主人公在孟买贫民窟中的生活;后一部分讲述了主人公在去阿富汗参战和回孟买后在黑帮中的日子。这是完全不同的两部分,完全可以独立成两部小说。就好像电视剧《与青春有关的日子》是由王朔的两本小说改编成一个剧本一样,前后的感觉反差其实很大。

小说的前一部分更像是一部纪录片,或者说是一篇篇日记或Blog或口述纪实,好像是最近火爆的电影《贫民窟中的百万富翁》或是巴西的《上帝之城》;而后一部分则转成了一部好莱坞历险电影,就好像是印第安纳•琼斯系列的冒险故事。前部分平缓温和充满温情,后半部分跌宕起伏惊险悬疑。如果不是有小说主人公对卡拉的追求为线索,那么我真会认为这是两个不同的故事。

两部分中间的衔接是主人公突如其来的牢狱生活,而这部分的描写也是非常写实,读后有种无法接受的残酷和绝望。但这部分确实精彩,因为它描写的太过写实。我读完这部分,确实有种感觉:真实是残酷的,那么辛苦的争取这份真实是否值得。

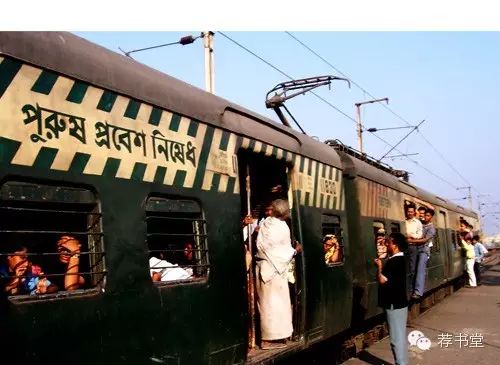

坦白讲,我更喜欢小说的前三分之二,我认为这是整个小说最美的部分。它展现了旅游宣传册上印度的另外一面。印度不仅有阿育王、甘地、11亿人口和宝莱坞,它同时也有最发达的铁路系统、相邻的摩天大楼和贫民窟、黑帮横行街头和大麻烟枪。而后者是你很难在旅游中体会到的。

印度最美的部分,恰恰在贫民窟中人与人的关系上。或者扩大一点,正在于印度人的处事方式上。“爱也许不是印度发明的,但却在印度得到最好的升华”。信任,情义,这是印度人与人交往的前提。这在主人公的第一个印度朋友普拉巴克身上表现得尤为突出。普拉巴克总有一副笑脸,不论什么时候,快乐时,悲伤时,痛苦时,他都不忘把笑容挂在嘴上。哪怕挨了一顿揍,他照样快乐的笑着。普拉巴克不欺骗主人公一分钱,哪怕是主人公多付了他钱,他也总是把多余的如数奉还。普拉巴克最终成为主人公最忠实的朋友,也是在主人公落难之时,主动邀请其入住贫民窟的人。他经常说,“这里是印度”。尤其在涉及钱方面,普拉巴克所代表的贫民窟的人,总是把报恩和情义放在第一位。以至于后面故事中黑帮中人,无不把友谊放在最重要位置。尤其令人感动的是,当主人公落难于贫民窟中时,主人公用简单的医疗知识帮助那些穷人,即作为对他们善意的表达,也为了让自己安全的融入他们。而这些穷苦的人在得到治疗后从不说感谢,但日后却会在他屋门上挂上一些水果或是帮他添置一些简单家具。这就是生在底层质朴的印度人的行事方式吧。

小说中也展示了印度的人生哲学那种“一体两面的表现”,即“必要”。也就是“未言明但心照不宣的问题”。比如,印度人可以疯狂的挤上火车,为了抢座位而厮打;但一旦火车开动了,在车厢里的人却又马上变得礼貌而谦让;印度的巴士和出租车可以超载而疯狂行驶,但印度的牛也可以大摇大摆的穿行于街道;印度苦恼于自身人口压力的加大,但依旧收容那些来自周边国家的数十万难民。

印度社会另外的特点,就是睁一眼闭一眼的行事方式。在印度,行贿是公开的行为;规则往往是虚拟的;铲除贫民区只是做做样子……没有什么事情是必须要做的,也没有什么事情是必须不做的。往往做事情就在于心情就是原则。政府默许贫民窟和现代化摩天大楼比邻,恰恰诠释了这样一个特点。任何事都不一定非要如何。

主人公认为,住在贫民窟中的人恰恰是最真实的。他们的喜怒哀乐都写在脸上。他们不论白天的身份是生意人、司机、苦力、服务员还是小偷,在贫民窟中他们都是兄弟姐妹。小说中描写的贫民窟虽然庞大繁杂,但夜不闭户。当生存作为根本的时候,所有人明白,只有团结,才能让他们踏实的活下去。他们可以不互相喜欢,但他们不彼此憎恨,当面对外来威胁时,他们能团结一致去争取生存的空间。

读小说中贫民窟的故事,能感受到那种一体两面。空气虽恶臭,但能自由呼吸;房屋虽破烂,但能使人安逸;居民虽贫穷,但能和谐互助;威胁虽存在,但能乐观面对。

在贫民窟中生活了数年的经历,使得这小说大部分篇幅描写的贫民窟生活,显得那么真实和生动。正是作者的亲身体验,才有如此真白和朴素的表达,真实且残酷的表现了一种回归生活本身的情愫。

而小说的后半部分,则通过主人公与黑帮头目哈德拜的谈话,探讨了一些哲学话题。包括爱和生命,善与恶,生与死。哈德拜是个受人尊敬的人物。因为他秉持着教义的规则,坚持着公平的原则,使他在孟买具有很大的影响力。他通过这些哲学思考,来掌控黑帮行事的方式。以至于主人公把哈德拜当作父亲一样看待。尽管主人公从未加入黑帮,但是却愿意为哈德拜做任何事。可见,哈德拜的人格魅力有多么强大。

有一些哲学的命题,是间或出现于起伏的情节之中,这让阅读的速度容易放缓,却同时也激励人去思考。他从宗教的角度解释了人生的三大命题:人是什么?来自哪里?去往何处?通过物理学和宗教的结合,解释了善行与恶行的区别。其实主人公一直在重复着哈德拜所忌讳的事情,即“以对的理由,做不对的行为”。但正因为哈德拜的提醒,主人公成为了小说中为数不多的未曾杀人也未曾被杀的角色。

主人公的名字乃是该书的另一个值得研究的地方。主人公因为逃亡在印度,因此起了假名“林”。而“项塔兰”则是主人公的另一个名字,是在好朋友普拉巴克的母亲为他起的,意思为“平和之人”。但“项塔兰”只在小说中出现了两个情景。一是普拉巴克的母亲为林起名的时候,二是小说最后普拉巴克的母亲再次称呼他的时候。但小说的名字却是用“项塔兰”来命名的。我想这其实应了小说中对命运的解释:一个人该走的路和他实际走得路。

我想“项塔兰”基于这本小说第一次出现的寓意在于主人公应该成为的样子,而又一次小说结尾的出现则是主人公实际成为的样子。两次出现之间,跨度这么大的篇幅,也许都在讲述主人公如何由逃避惩罚的“林”变成经历了生活的起伏的“项塔兰”。也许,整部小说都在讲述这个。

从阅读之外去理解这部小说的意义,我想,它不止于小说本身。它也许会成为一个“项塔兰”事件。它也许会拉动印度的旅游市场,会发展一个贫民窟旅游项目,会让人更多的了解印度,也会让人有想走进印度的欲望。也许这本小说的力量是巨大的,让我们开始更多的重视这个未来的竞争伙伴和盟友。也许那是一个宝莱坞以外的世界,也许那是一个“百万富翁”以外的世界,也许那是一个我们从未了解的世界。我想,也许,《项塔兰》会成为我们走进这个世界的入口。

推荐书目,推动阅读,我们在努力……

1. 荐书堂网站:

2. 荐书堂微博:

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)