先秦史暨毛氏文化

观中外时事写吉光片羽窥见

研古今历史发一鳞半爪臆解

一字之改,老子(毛伯得)被人误会千年

文/毛天哲

自从我的“老子就是毛伯得”的论断文章传播于世,反响很大,赞誉者有之,反对者亦不少。反对者中,有的是李姓,可以理解。有些学者出于为圣人讳,认为杀过自代的毛伯得不可能是老子。甚至一些毛氏宗亲也认为,毛得杀过自代,从而导致毛氏失国,是个家族罪人,和老子是同一人更是无稽之谈。

故有必要对春秋左氏传记载的“毛得杀过自代”这段公案作一探讨,以还原历史真相。哲并不否认,“毛得杀过自代”不是真实的历史事件。而是认为,春秋左氏传中的相关记载被后人改了一字,致使老子(毛伯得)被人误会了数千年。

有河南平顶山刘艳霞老师亦认为老子就是毛伯得,且多年来竭力奔走为毛氏争辩,认为“毛得杀毛伯过而代之”其意为超越礼制而代替了毛伯过,不合礼制的承袭,称为杀而代之。

其实大可不必为尊者讳,孔子还诛杀了少正卯呢。老子(毛伯得)杀过而代之,春秋时皆无异议。孔子作《春秋》,对毛得杀过自代、周之典籍奔楚事,直接无视,没记。春秋三传中,公羊、谷梁皆无传,只有左氏传略记了一二。

左氏传曰:

鲁昭公十八年,春王二月乙卯,周毛得杀毛伯过而代之。苌弘曰,毛得必亡,是昆吾稔之日也,侈故之以,而毛得以济,侈于王都,不亡何待。

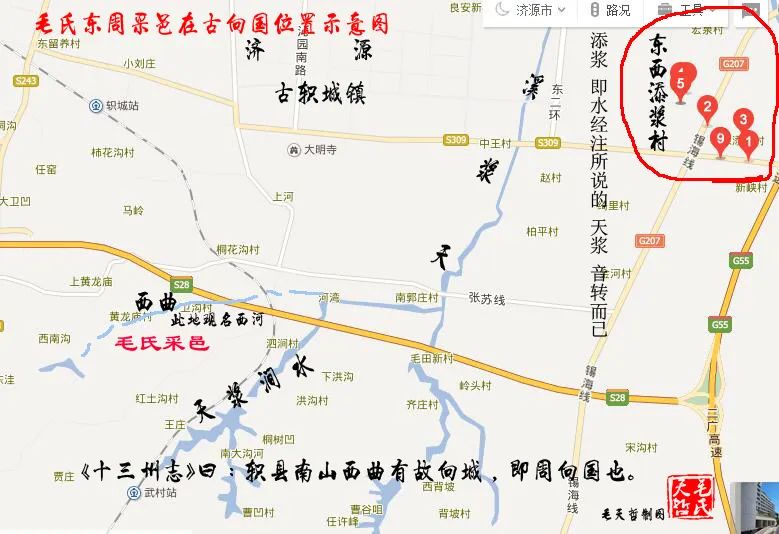

哲过去文章中多次讨论过这段记载,且依此推论出毛氏东迁后的采邑在济源。易曰:“书不尽言,言不尽意。”言者无意,听者有心。苌弘的话无意间透露,即毛氏于幽王五年“作都于向”,后因西周灭国而东迁,至毛伯得奉周之典籍奔楚的这二百五十年间,一直居住在济源向地。

毛氏东周采邑在济源古向国位置

古今学者中,哲最佩服的是苏轼,他读书非常细腻认真,能看出文字外的东西。他在《东坡书传》中就认为,君牙冏命二书绝无穆王时气象。古今读经者不计其数,能看出这点的唯有苏子一人。很多人读书多一眼而过,看得很是肤浅。

刘艳霞老师曾向哲请教过“毛得杀过”的真相,我曾告知,真相就在苌弘的原话被后人更改了。可惜的是,她错会我的意思,演义出苌弘觊觎毛伯得职位,王子朝奔楚后立即取而代之,从而有了左氏传中的这段污蔑毛伯得的话。

事实上苌弘的原话是针对毛过而论,对杀过而代之的毛得没有丝毫指责的话语。而今传下来的《左传》中这段话大有病句,古今学者几乎没人能看出来。鉴于今人对古文的陌生,哲只能亲自操刀释解之。

要分析苌弘说的话,就有必要了解这个人。《淮南子》载:“苌弘,周室之执数者也。”高诱注:“数,历术也。”说明苌弘的主要任务是观测天象、推演历法、占卜凶吉,对周王室的出行起居、祭礼战事等做预测,对自然变迁、天象变化进行预报和解释。

可见苌弘是“以方术事周王”之贤士,在周王室大臣刘文公手下任大夫一职。虽然和毛伯得分属不同阵营,但要说他有觊觎毛伯得内史职位之心,是没有根据的。

古人有“子卯不乐”的说辞。《左传·昭公九年》云“辰在子卯,谓之疾日,君彻宴乐,学人舍业,为疾故也。”意思是国君认为子日、卯日是不祥的日子,在这两天不奏音乐,以警戒自己。

汤武革命,夏桀于乙卯日亡,商纣于甲子日亡。苌弘原话里说的“昆吾稔之日”指的是夏朝灭亡时,昆吾氏与桀在乙卯日同日被诛的一段史实,来引徴毛伯过被杀也是在乙卯日。既然是指乙卯日已被诛杀的毛伯过,显然左传文中“毛得必亡”就成了一个悖论。

可见苌弘的原话是:“毛过必亡,是昆吾稔之日也,侈故之以,而毛过以济,侈于王都,不亡何待。”苌弘批评的是毛过,而不是指杀毛过自代的毛得。

苌弘也说了毛过被杀的原因,那就是“奢侈”:“毛过以济,侈于王都。”意思是毛伯过在济源生活奢华,建造的城邑之高大,规制甚至于超过了周王都成周洛邑,不亡何待。很浅显的道理,这个罪名无论如何也安插不到刚接任为毛氏宗长的毛得头上。

后人因为看不懂这个,以为毛伯得佐助王子朝争位失败后奉周典籍奔楚为亡,遂误改。常见汉儒校古书,多有诡更文字之恶习。读不懂处就会据以己意,而增删更改,以求通读,此为一例。

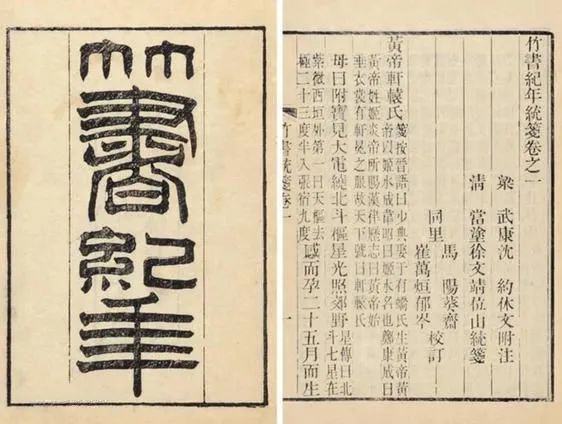

今本《竹书纪年》:“幽王五年,王世子宜臼出奔申。皇父作都于向。”《诗.十月之交》:“皇父孔圣、作都于向。择三有事、亶侯多藏。不憖遗一老、俾守我王。择有车马、以居徂向。”所言为同一事尔。

竹书纪年 书影

哲过去在《为“皇父七人佞臣说”翻案——兼考皇父即幽王时毛尚书》一文中作过讨论,周幽王五年,太师毛公皇父因与虢石父、尹吉甫等卿士政见不合,率子司徒番、孙冢宰家伯、膳父仲允、曾孙内史聚、趣马蹶、师氏楀等举族委政而去,作都于向。

《史记•周本纪》:“幽王得褒姒,爱之,欲废申后,并去太子宜咎。太子出奔申。”而皇父“作都于向”亦在此年。估计是皇父在“废后、立幼”这些事上与周幽王意见相左,且与其他卿士(虢石父、太师尹氏等)产生了矛盾,于是在太子出奔西申的当年也索性撂桃子不干了,带着族人、部分王官等在向地作邑,营造归隐之地。

《左传》曰:“凡邑,有宗庙先君之主曰都,无曰邑。”从“作都”二字看,似乎皇父在向地作邑是为周王室预备迁都所为,不然也动用不了“三有司”。建都邑非一时可成,故而毛氏族多迁徙到济源向地。因此在周幽王被犬戎灭国时,毛氏家族根本来不及回京相救,幽王就被杀于戏地。这也是毛氏族内传说毛尚书(即毛公皇父)痛心不已,死了后一定要回宗周故地安葬的缘由。

西周灭亡时,毛公家族因避开了政治漩涡移居东土向地建都而得以免祸,但也背负了未能出手挽救周王室颓败的骂名,这一政治枷锁直接导致了东周时毛氏族人在王室一直未能继续担任执政一职,故春秋左传中屡见毛氏族人与其它王族卿士争夺执政的记载。著名的就有三、四次,如毛伯卫与王孙苏争权,毛伯舆先与周公楚争政,后又与王叔陈生争政,毛伯得佐助王子朝争位者。

周幽王九年,平王宜臼先是被申侯等立于西申称天王,因幽王和伯盘围攻西申,宜臼逃至少鄂,晋文侯将其迎立于晋之京师。三年后西周灭国,幽王弟余臣立于虢称携王(后被晋文侯所杀,在文侯二十一年),周二王并立。

周平王东迁时,未选择毛公皇父在向地为之所作都城,而是选择了周初召公、周公所营建的大邑洛为都城,始由晋文侯、郑武公护送下东迁洛邑。平王自晋之京师往洛邑,济源是必经之地,时毛氏在济地已经营有年,故“牲用备具,王赖之(毛)。”这也是为何苌弘说毛伯过在济源建造的城邑胜过了王都。当初皇父作邑本是为了接幽王(或平王)东迁作准备的,规拟的当然是王都的规模,加上毛氏二百多年的经营,奢华程度自然可想而知了。

毛舆簋,老子祖父毛伯舆作

《左传》记载,鲁襄公十年,王叔陈生与伯舆争政,晋侯使士丐平王室,王叔与伯舆讼焉。据哲考证,伯舆就是是毛伯得(老子)之祖父。在范宣子士丐主持的诉讼会上,王叔之宰曰,“筚门闺窦之人,而皆陵其上,其难为上矣。”伯舆家臣瑕禽(毛注:或是伯舆之子,亦或毛氏族人)反驳曰:“昔平王东迁,吾七姓从王,牲用备具,王赖之,而赐之騂旄之盟,曰:世世无失职。若筚门闺窦,其能来东底乎,且王何赖焉。”

旄通毛,騂旄之盟,乃指平王东迁时用骍牛祭盟于毛氏祖庙以表庄重不欺,誓约毛氏在周王室世世无失职。此盟誓传至毛伯舆手中尚有。故范宣子使双方“合要,王叔氏不能举其契”,王叔乃奔晋。

能让周公楚、王叔陈生争政不胜怒而出走晋国者,其家族身世当然非等闲之辈。后儒不明所以,失注伯舆之氏,进而连“骍毛之盟”亦误作“骍旄之盟”,不亦悲乎?

从这些记载可以看出,毛氏家族历来很重视先祖典籍的保存。反观王叔之宰,居然污称文王嫡幼子一脉的毛氏为“筚门闺窦之人”,无知至此,也真是令人无语。也难怪,如周景王就曾骂过作为司典之后的籍谈对晋国初年的历史一无所知,是数典而忘其祖也。作为司典之后的籍谈都如此,何谈王叔之宰乎。

周景王骂籍谈:数典而忘其祖乎

毛伯得(老子)崇俭,其在道德经中已经写明。老子曰:“天下皆谓我道大,似不肖。夫唯大,故似不肖。若肖久矣。其细也夫!我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。”

这个很符合老子(毛伯得)的性情,试问一个崇尚奢侈生活的人会为了真理而隐居一生吗?一个崇尚奢侈生活的人会终身守护着周王室典籍吗?若毛伯得是一个崇尚奢侈生活的人,早就投奔周敬王,如同召伯盈、尹氏固那样,背叛子朝,离开楚地回了京师。不过召伯盈、尹氏固投降了也没好下场,一样被杀了。

老子说:“衆人熙熙,如享太牢,如春登台。我独怕兮其未兆;如婴儿之未孩;儽儽兮若无所归。衆人皆有馀,而我独若遗。我愚人之心也哉!沌沌兮,俗人昭昭,我独若昏。俗人察察,我独闷闷。澹兮其若海,飂兮若无止,衆人皆有以,而我独顽似鄙。我独异于人,而贵食母。”这是其内心独白,与道无关。是一个独孤的守护周王室典籍者的内心独白,不被世人理解,但依然坚守自己的内心。

前面老子说的:“天下皆谓我道大,似不肖。夫唯大,故似不肖。若肖久矣。其细也夫!”可以说是其对自己杀过代之的一个解释。老子俭以自身,慈爱天下,杀毛伯过而自代,乃是为了能施行自己心目中的大道。

孔子是应该知道老子的身份的,但为了保护老子(毛伯得)以及老子家族后裔的安全,故而隐而不言,连《春秋》中也不记。《左传》相传为左丘明所著,其实是错误的说法。左史记言,右史记事。《国语》《左传》的史料皆来自老子(毛伯得)及其后裔所散周王室典籍。孔子弟子子夏退居西河,得书而整理以注《春秋》,才有了今天我们所称的《左传》一书。

孔子高弟 子夏画像

孔子卒后,子夏教于西河之上。魏文侯师事之,田子方、段干木、吴起、禽滑厘之属,皆受业于子夏。子夏又据得到的周王室典籍整理为《国语》,作《国语》时因丧其子,哀痛至极,以致双目失明。

司马迁没见过今传之古文《左传》,他手里只有《国语》,以佐助作史记。他并没搞明白《国语》作者是谁,误以为是孔子曾提到过的左丘明。其实是司马迁混淆了王室左史记言和子夏因著述而失明两件事,遂有“左丘失明,厥有国语”之叹。

《左传》一书直到东汉时刘歆整理中秘才被发现,建平元年(公元前6年)建议立《周礼》《左传》《毛诗》《古文尚书》等古文经于学官。遭今文学博士反对,因移书太常博士责之,语甚激切。由此触犯执政大臣,出为河内太守。

这事其实是完全出于一场鸡同鸭讲的误会。刘歆在“移书让太常博士”中讲的很明白了,“及鲁恭王坏孔子宅,欲以为宫,而得古文于坏壁之中,逸礼有三十九篇,书十六篇,天汉之后,孔安国献之。遭巫蛊仓卒之难,未及施行。及春秋左氏丘明所脩,皆古文旧书,多者二十余通,藏于秘府,伏而未发。”

而五经博士等却以为,刘歆所说的“春秋左氏丘明所脩”者乃是司马迁所说的左氏春秋(毛注:司马迁称《国语》为左氏春秋),认为已立今文博士,没有必要再立学官。而不知刘歆所言的是新发现的古文《春秋》左氏传。

刘歆是受司马迁影响,依旧认为秘府所藏的古文《春秋》是“左氏丘明所脩”,加上言辞激烈,指责太常博士们“保残守缺,挟恐见破之私意,而无从善服义之公心。”一时惹了众怒,因而被罢官。

司马迁师从董仲舒而习公羊,故作史记时,对毛得杀过自代、毛伯得奉周之典籍奔楚之事根本无了解,所以他对老子的身世基本靠一些传说而传之,哪能想到老子就是毛伯得呢!在司马迁年代,毛氏的史料几乎是个断层,零散无多,所以他作史记时,将周文王最重要的嫡幼子毛叔郑(冉季载)世系付之阙如,也就能够理解了。

毛家小子天哲于浙江金华

二〇二二年六月五日拟稿

声明:本文极具学术价值,由毛天哲原创首发于微信公众号和今日头条,严禁抄袭或洗稿,有报刊杂志想刊登的可联系作者本人。

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)