【编者按】

为努力答好“教育强国建设,岭师何为”的时代答卷,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全校上下以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,坚持深化本科教育教学综合改革,深入开展自评自建工作,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。现推出“本科教育教学审核评估巡礼”系列专题,持续分享各学院在教育教学改革、专业建设、人才培养过程中的举措、特色与成效,共同推动本科教育高质量发展。本期展示的是:社会与公共管理学院。

学院简介

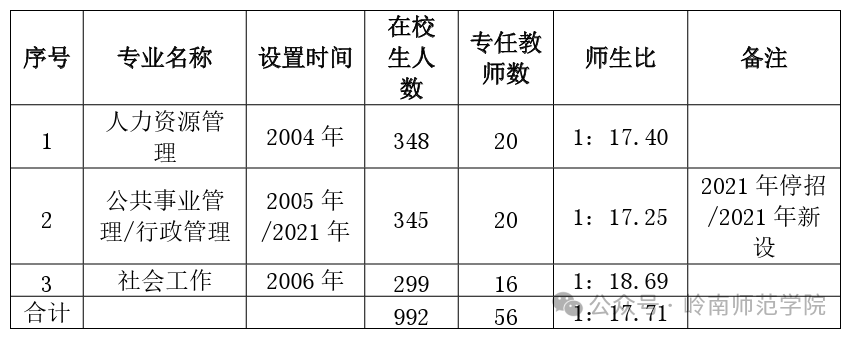

2020年7月,学校基于事业发展和优化办学布局需要,在原法政学院基础上分立出社会工作、公共事业管理和人力资源管理3个本科专业,组建社会与公共管理学院。目前,开设有社会工作、人力资源管理、行政管理(2021年开始招生)、公共事业管理(2021年停止招生)4个本科专业。目前,在校生共992人。

专任教师56人,其中社会工作专业16名,人力资源管理专业20名,公共事业管理专业/行政管理专业20名。教师年龄结构良好,以中青年为主,45岁以下36人,占比64.29%;教师学历结构良好,博士学位21人,占比37.50%,硕士学位24人,占比42.86%;教师职称结构总体合理,教授5名,副教授10名,高级以上职称占比26.79%。具有硕士研究生导师资格8名,“广东省千百十工程”各级培养对象3名,海外、境外学习经历8名。

学院本科教育教学特色凝练

学院的教育教学与人才培养理念是:坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,抓实“一德两风”,坚持“三基”“三实”并举,培养“能坚守、厚知识、强能力、善创新”的应用型人才。其中,“一德两风”即师德、教风、学风。“三基”即基础知识、基本能力、基层面向。“三实”即实验、实践、实务。

学院教育教学的主要特色主要体现为两点:一是培养过程的实务导向,构建“实验教学+社会实践+实务经历”的教学体系;二是培养目标的基层面向,面向基层治理与服务来设置课程和教学环节,毕业生就业多数服务于基层,毕业生具有良好的基层坚守精神和职业情怀。

一、落实立德树人的根本任务

(一)“全过程+全方位”师德教育

学院制定了教职工政治理论学习制度、师德承诺书制度、谈心谈话制度,坚持师德师风“一票否决”原则。实施“理论学习——实地体验——实践服务”三段递进的全过程教育,打造“红色文化研学、乡村社区考察、产业园区观摩、观影观展”四类特色体验课程。

红色文化研学

实践服务

产业园区观摩

学院师德师风建设取得明显效果,原公管系教工党支部获得“全国党建工作样板支部”并顺利结项(2021),黄剑、庄飞能、王征、徐智华、吴金凤获校师德先进个人。

全国党建样板支部

师德先进个人荣誉证书

(二)“制度+文化”涵养教风

1.完善制度规范教风:出台了一系列教学管理制度。

2.树立典型带动教风:师德师风先进个人巡讲、优秀教师评选。

3.潜移默化文化熏陶:营造“爱岗敬业、严谨虔诚”的教风。

师德先进个人巡讲

(三)全方位的学风营造

建立了“心心向荣”学风建设链条,即“心桥”新生入学教育活动、“心路”学生渐进式发展教育活动、“心海”毕业生专题教育活动、“心塔”校友联谊共创活动、“心声”学生心理辅导活动;建立了“网络+实践+专业”思政工作体系,即易班网络学习、社会实践和专业认同相融合。

通过开展自强之星评选、“以优促优”沙龙活动等,多渠道宣传先进个人和优秀学生事迹,发挥榜样在学风建设中的重要引领作用。近三年,评选出叶振豪等中国大学生“自强之星”励志典型人物。坚持“扶贫”与“扶智”相结合,开展感恩故事分享会、“筑梦岭师”系列课堂,激发学生内生动力,树立学风建设活动中的学生榜样和典型,努力营造争先创优的氛围。

心桥

——引导大一新生

心海

——辅导大四毕业生

心塔

——联系优秀校友

心声

——帮助困难学生

近三年学生深造情况

(四)深度融合的课程思政

制定了《课程思政建设实施方案》,建立院内培育课程思政制度,不断挖掘和凝练专业课程的思政元素,积极开展课程思政示范公开课和参加校级课程思政讲课比赛。教师积极申报课程思政建设项目,目前4门课程获得校级课程思政示范建设立项,2名教师在学校课程思政教学大赛中获奖。

课程思政教学比赛获奖情况

二、以“五金”为抓手,夯实“三基”

(一)致力于打造“五金”品牌

1.致力于打造“金牌专业”

学院共开设的三个专业与区域经济社会发展及产业发展对应用型人才需求相契合,在专业建设方面取得了一定的成效。

专业建设成果一览表

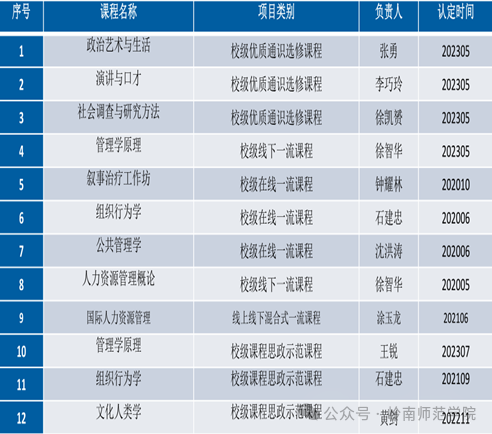

2.致力于打造“金课程”

学院制定了《社会与公共管理学院课程建设规划方案(2021-2025年)》,激励教师开展一流课程建设,目前已建有12门校级一流课程。

校级一流课程一览表

广东省本科高校在线教学优秀案获奖证书

3.致力于打造“金牌教材”

制定了《教材建设与选用管理办法》,成立了教材选用工作组,支持教师出版应用型教材。教师与行业从业者密切合作,总结一线工作经验和本院教学经验,合作编写4部教材和教辅书籍。

4.致力于打造“金牌基地”

获批“民政部社会工作专业人才培训基地”“广东省社会工作专业人才重点实训基地”“湛江经济技术开发区青少年社会工作专业综合实践教学基地”等国家级和省级实践基地,领办了湛江市尚义社工服务中心,拥有广东省普通高校特色新型智库(粤西基层治理创新研究中心)、城乡基层治理现代化研究所等多个科研平台,与企业、行业单位共建实习实训基地有近50家。

与湛江市坡头区检察院

签约

与湛江市社工机构

共建基地

5.致力于打造“金牌教师”

制定并落实《社会与公共管理学院师资队伍发展中长期规划》《中青年教师提升计划》,着力提升专任教师的专业水平、教学能力、产学研用能力,在教学研究和教学比赛中取得了一定的成绩,近三年立项的省级和校级教研项目共15项,12人次在教学比赛中获奖,庄飞能获校优秀共产党员、徐智华获校优秀教师光荣称号。

校级优秀教师荣誉证书

(二)坚持面向基层的教育教学理念

1.课程设置面向基层

行政管理专业开设有《地方政府学》《社区管理》《当代地方治理导论》等课程,社会工作专业开设有《社区工作》《农村社会学》《农村社会工作》《社区治理》等课程,人力资源管理专业开设有《企业文化》《零售业人力资源管理》等课程。

2.教学实践面向基层

教学实践基地大多设在社区、街道、企业等单位,引导学生就业面向基层。

三、产教融合,助推“三实”

加强校企、校社合作,搭建产教融合平台,优化课程体系,注重实践教学,邀请行业骨干参与人才培养方案修订、开设课程、指导学生的论文和实习,鼓励教师到行业机构挂职锻炼,组织教师和学生考察相关机构或企业培训,了解行业发展动态。

(一)实验教学

1.加强实验室建设

学院三个专业均有实验室,总面积超过600平方米,配备有支持现代信息技术应用的硬件和软件。

三个专业的实验室

2.开设实验课程

行政管理专业实验室购置了智慧政务实验教学平台、公务员考试模拟、公共政策智能场景化互动教学实训平台等3套教学软件,应用于《数字政府实验》《公务员考试专题》等课程教学。人力资源管理专业购置了踏瑞人力资源管理实训教学软件,用于《绩效管理》《招聘与录用》《人力资源培训与开发》等课程教学。社会工作专业建有团体工作室、小组工作室和个案工作室等,用于《小组社会工作》《个案社会工作》等实务类课程教学。

沈洪涛老师申请的“公共管理虚拟仿真实验实训教学平台”项目入选2022年教育部产学合作协同育人项目。

产学合作协同育人项目立项证书

(二)社会实践

教师带领学生开展社会服务实践项目,参与本地行业活动,借助“民政部社会工作专业人才培训基地”“广东省社会工作专业人才重点实训基地”“广东省禁毒社会工作人才培育基地”等多个育人平台开展专业性实践,把实践教学基地提升为“校企合作”项目,推荐毕业生就业。

国家级和省级实践基地

带领学生开展社会实践

(三)行业实务

与行业紧密衔接,积极参与行业实践,学院与湛江市总工会联合创办“工会社会工作学院”,领办“尚义社会工作服务中心”,根据自身专业优势助推广东省“百千万工程”,与湛江市遂溪县马群小学、茂名市合江镇中心小学分别签订结对帮扶协议,教师带领学生承接社会工作服务项目和横向课题研究项目。2名教师在湛江市挂职锻炼,多名教师到社工机构兼任项目督导,邀请行业专家参与本科专业人才培养方案修订,邀请行业骨干来校授课、讲学。

邀请禁毒办民警

来授课

邀请沃尔玛

公司部门经理来授课

人力资源管理专业师生考察恒信集团

四、全方位培育创新创业能力

学院将创新创业教育纳入人才培养方案进行整体设计,在专业教育中融入创新创业教育,三个专业的人才培养方案中开设有《创新创业理论与实践》《创新创业实践》等课程,社会工作专业开设《社会组织与创新创业》课程,人力资源管理专业把创新创业教育融入到专业见习过程中,支持学生进驻湛江的“大学生创新创业园”开展创新创业实践。

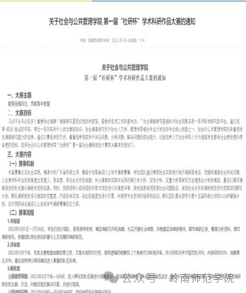

搭建科研创新孵化平台,培育创新创业精神,举办“社创杯”创新创业大赛,培育孵化创新项目,为“互联网+”大学生创新创业大赛与“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(小挑)输送优质参赛项目。开展“社研杯”学生课题立项提升学生研究能力,2022-2023年共42人次获得省级以上荣誉,获奖人次占比4.2%。

“社研杯”比赛

学生参与

农产品网络销售活动

近三年学生就业情况

学院未来发展规划

一、创新专业建设模式,培养拔尖人才

开办“创新班”“微专业”,探索专业特色发展新路径;加强专业之间的融通与整合,在课程设置、师资配备、社会服务、实验室使用等方面实现资源共享,培养具有学科交叉知识基础的复合型人才。

二、持续加强教师教学能力建设

加强师德师风建设,打造优质教学和科研团队。加强“双师型”队伍建设,支持专任教师考取中职业资格证书,鼓励专任教师兼任行业导师。

三、借助信息技术创新教学手段和方法

使用在线教学平台,如雨课堂、学习通,为学生提供丰富的学习资源和实时互动的机会;采用智能教学系统更好地了解学生的学习需求,为学生提供个性化学习方案;启动虚拟仿真实验室建设,为学生提供身临其境的学习体验。

四、强化实践教学,培养学生创新创业能力

充分利用校内外实践教学资源,针对不同专业人才培养要求,建构实践知识体系、技术技能体系和实验实习实训环境,将实践能力培养贯穿人才培养全过程。

END

往期回顾

1.

2.

3.

来源|教学发展与质量测评中心 社会与公共管理学院

编辑|刘芷晴

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)