摘要:“画结构”是“数学画”教学五种课型之一,为了以知识的系统性梳理发展学生的结构化思维,研究团队从课程设计、单元教学和课堂操作三个层次分别作了大量实践探索,积累了循序渐进螺旋设计、单元视角逻辑关联、四步教学展评推进等策略。(注:发时文题多一“点”字,略)

关键词:结构化思维 “画结构”教学

“结构”是不同事物搭建构成整体的方式,包含整体与部分的关系,部分与部分之间的关联,具有整体性、联系性等特点;“结构化”代表不同事物搭建成脉络清晰的有机整体的过程,包括筛选信息,认识共同特征并分类,厘清联系,归纳整合等步骤;“结构化思维”指人脑对不同事物之间的联系作有意义的探究,经历拆分整体,归纳共性,分类整合,厘清结构,明晰规律,以组块的形式纳入认知等思维过程,从系统和整体的角度透彻地认识事物的联系,以寻求最佳效能的思维方式1。“画结构”是“数学画”教学五大课型之一,一般指在复习或预习教学中引导学生通过绘制知识结构图的方式完成对知识的整体把握和结构化理解。本文将从课程设计、单元教学和课堂操作三个层次来陈述我们团队的“画结构”教学实践与思考,从而简要论述“画结构”教学如何以知识的系统性梳理发展学生的结构化思维。

一、循序渐进的课程设计

“数学画”教学以课程化促进常态化,我们开发了配套学材《画数学中学数学》1-12册,包括“画结构”在内的不同课型内容从低年级到高年级呈现循序渐进的螺旋式设计。

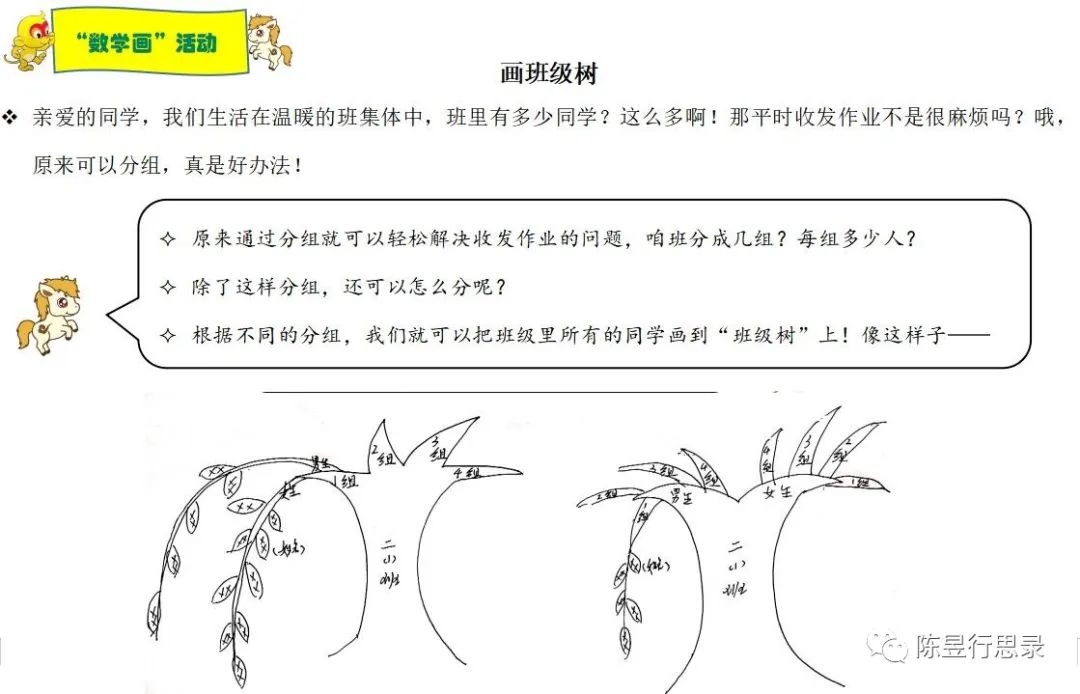

(一)低年级:从“班级树”画起

“画结构”从“班级树”画起,主要出于以下考虑:

1.贴近生活。“班级树”在形式和内容上都十分贴近学生生活,“树形”和“班级学生的个体与整体”很容易为学生所理解接受。“画班级树”需要学生对班级同学整体关照,并进行分类整理,树形以“一棵有分叉的树”的形象很直观地引导学生沿着“树干-树杈-树叶”将某一个知识整体不断分化,从而初步把握其整体和结构(图1)。

图1 《画数学中学数学》学材截图(图2-5同)

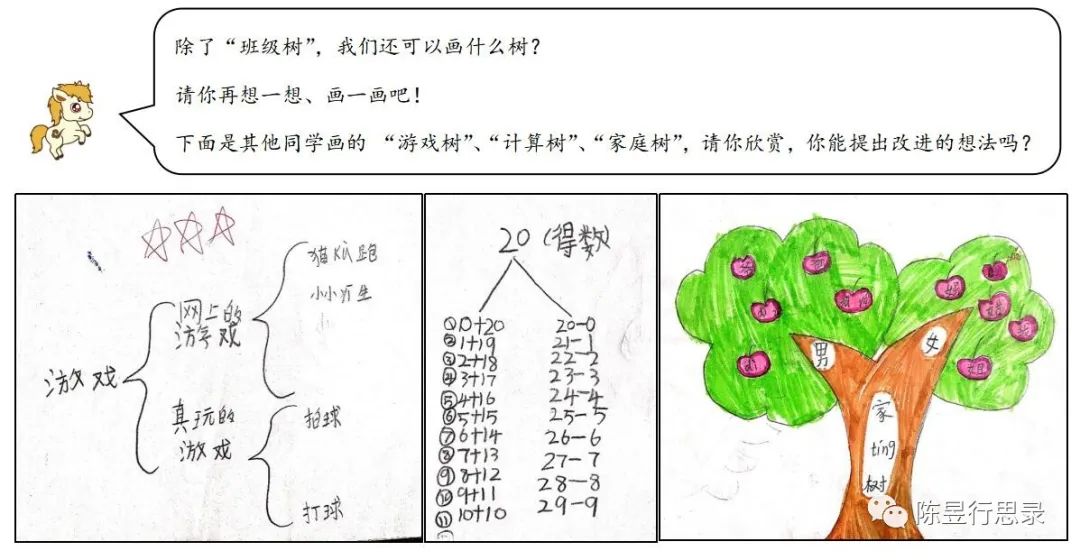

图2

2.结构简单。如上所述,班级学生分类与树形分叉在结构上十分贴合,而且这种总分结构比较简单,相比于学科知识,学生更容易对所在班级学生整体加以分析和把握。引导学生遵循不同的分类标准,可以先按照性别分,再按照小组分;也可以先按照小组分,再按照性别分,最后分到每一位同学。

3.便于迁移。正因为“班级树”具有生活化和简单化的特点,学生比较容易把握,从而更容易迁移到其他内容上,比如学习过“班级树”后可以自主画“家庭树”“游戏树”等,甚至迁移到学科知识的整理方面,试着画“知识树”;迁移不仅发生在内容上,还有形式,学生“班级树”入门以后,很快就能够突破“树形”的限制,同样可以掌握其他形式的简单结构图(图2)。

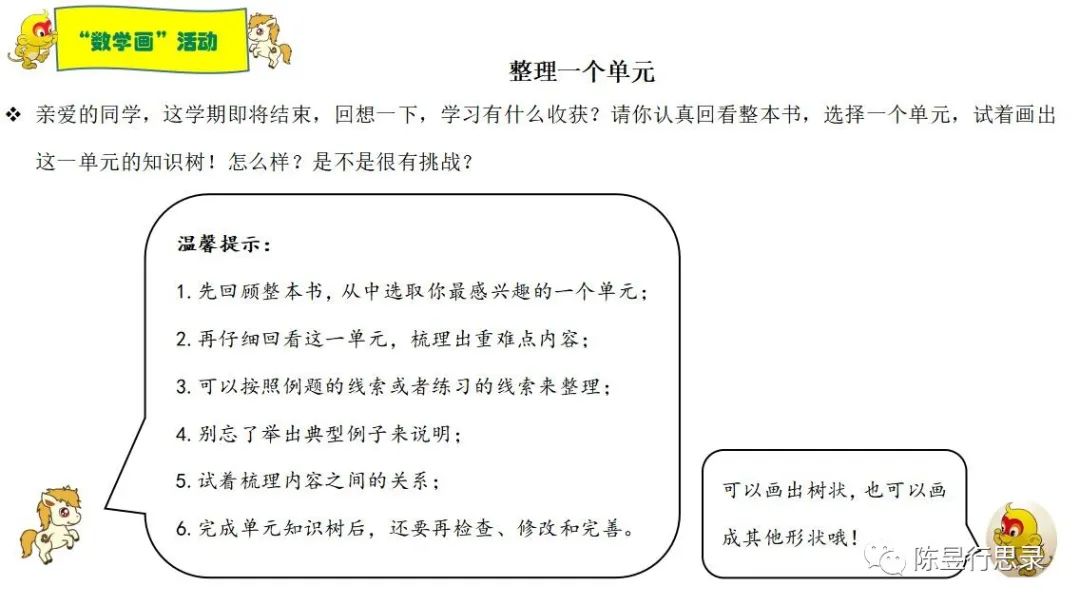

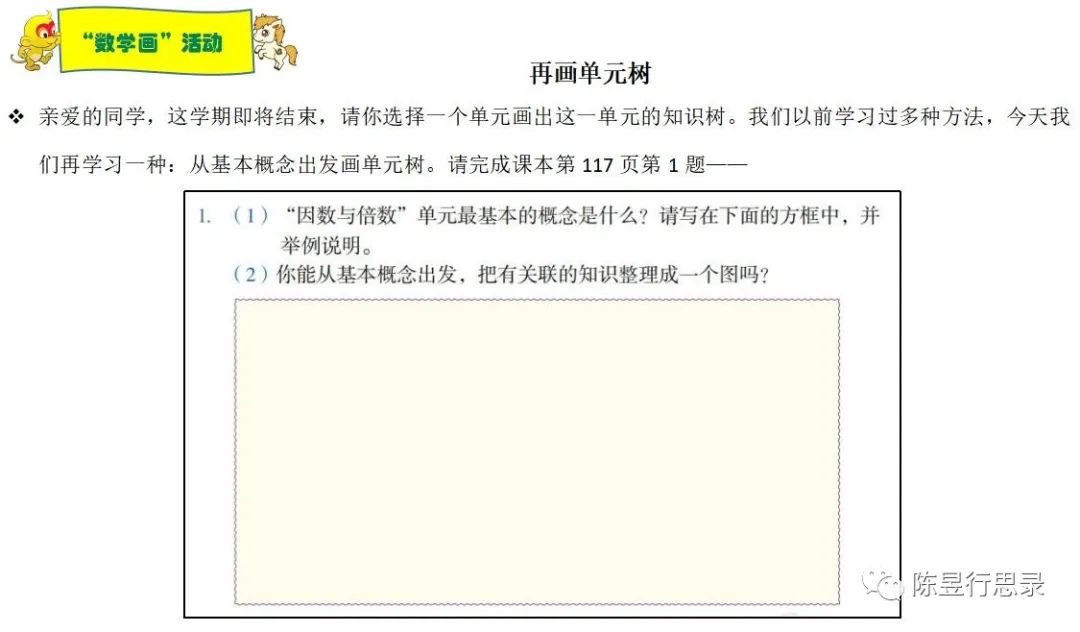

(二)中年级:以“单元树”为重点

低年级学生熟练“班级树”之后,可以对一些比较简单的单元内容加以整理,初步画“单元树”。此时,只是渗透,要求不高,“单元树”主要还是在中年级重点学习(图3)。具体教学需要注意以下几点:

1.形式上多元化。我们把这种知识整理的图叫“结构图”,而不用更热门的“思维导图”,主要是不想限制学生的绘图形式与创造性。“画结构”教学很容易失于形式模仿,难在自主建构。所以,由简单而生活化的“班级树”入门,然后放手学生自主选择喜欢的合适的形式,努力体现“画结构”教学“超越形式注重思维”的追求。从呈现形式看,学生“画结构”作品丰富多彩,在常见的思维导图样式之外,涌现出各种各样的个性化形态。随着学习的深入,同学们很快便理解了所谓“树形”只是结构图的一种说法,囊括了所有的总分结构,即某个主题之下的内容整理。

图3

2.逻辑上重关联。“画结构”是对知识整体地结构地把握,其思维含量极高,知识分类和建立关联是“画结构”的关键。“画结构”其实是在“画关系”。其中最主要的关系是“总-分”关系,或者说是整体与部分的关系,所以,画结构首先是整体罗列知识(不一定一个个写出来,打腹稿的情况居多),然后分类,一层层不断分类,其中分类标准的建立尤其重要;其次是部分与部分之间的关系,包括同一层级部分之间和不同层级部分之间的关系,样态很多,并列关系、因果关系、递进关系、举例关系、让步关系、转折关系、总结关系等等。可以说,洞见关系、建立关联是中年级“画结构”教学的重难点。在低年级分类以后一般不涉及关系的进一步梳理,比如,最简单的“家庭树”,一位低年级学生按照性别简单分类罗列家庭成员后就结束了,而中年级学生则需要更进一步,一方面分类需要有层级,第一层可以是按照性别分类,第二层可以是按照辈分再分;另一方面家庭成员之间需要建立关联,画出他们之间的关系,比如夫妻、父子、叔侄、婆媳等。

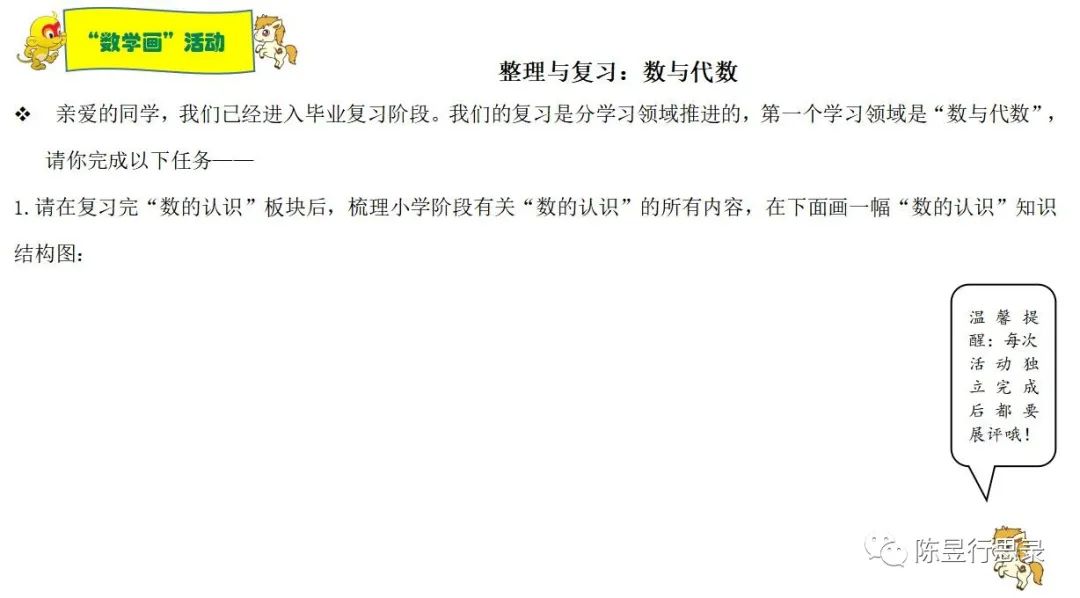

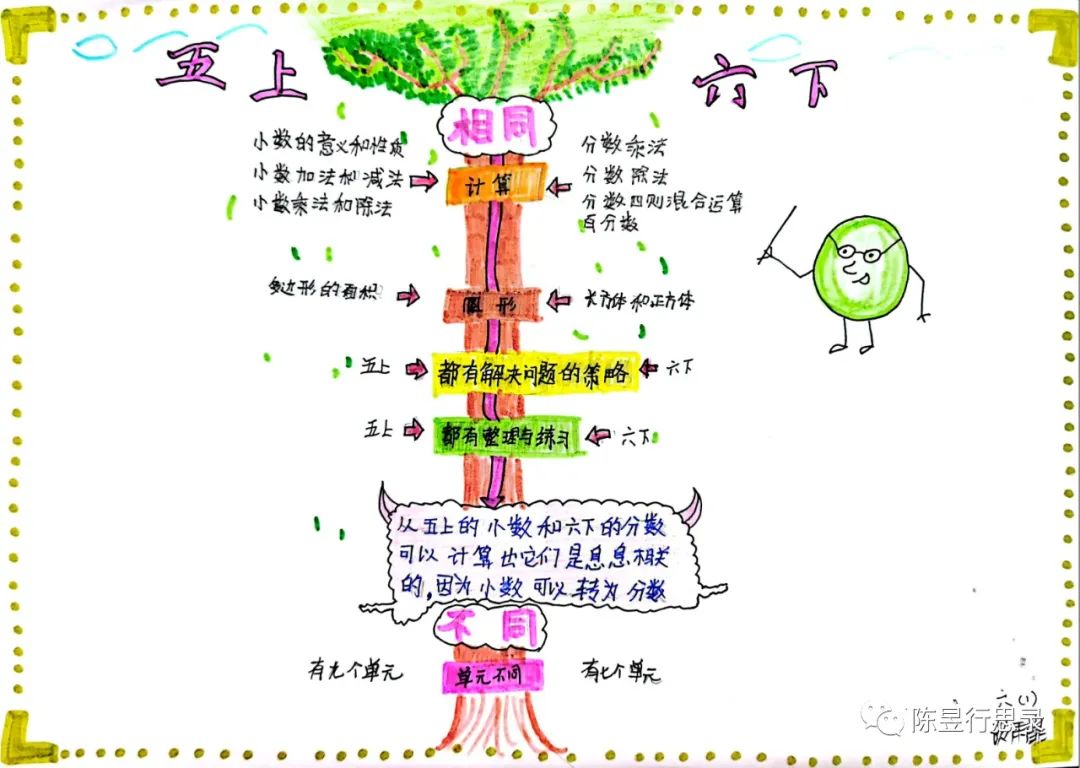

(三)高年级:创作“主题结构图”

其实所有的“画结构”作品都是有主题的,从简单的“班级树”到稍复杂的“单元树”,这些结构图的主题都很自然很明显,一般不需要学生花功夫提炼。进入高年级以后,我们通常不会请学生画整本书的结构图,而是采取三种策略,一种是聚焦某个单元仍然画“单元树”,只不过会有意识地引导学生关注单元的“基本概念”或“大概念”,培养学生用单元主题(大概念)来统领整个单元的自觉意识(图4);另一种是突破单元知识之间的壁垒,站在更高的视角审视学科知识,重新分类和组织,从而完成对学科知识的再认与重构,使之系统化结构化,这便是“主题结构图”(图5),在毕业总复习中学生经常需要创作这种结构图,对他们的复习有着特别重要的作用;第三种是将不同学期的知识加以对比,寻找和感受教材知识编排之间的“变与不变”(图6)。

图4

图5

图6

稍稍解释一下,整本书的结构图我们也有画,只是比较少,只在学期伊始或期末复习时做一做。主要原因是这类结构图不好提炼主题,其总分结构只是形式上的,在内容逻辑上更倾向于并列结构,单元与单元之间往往是呈并列关系的不同领域的知识。

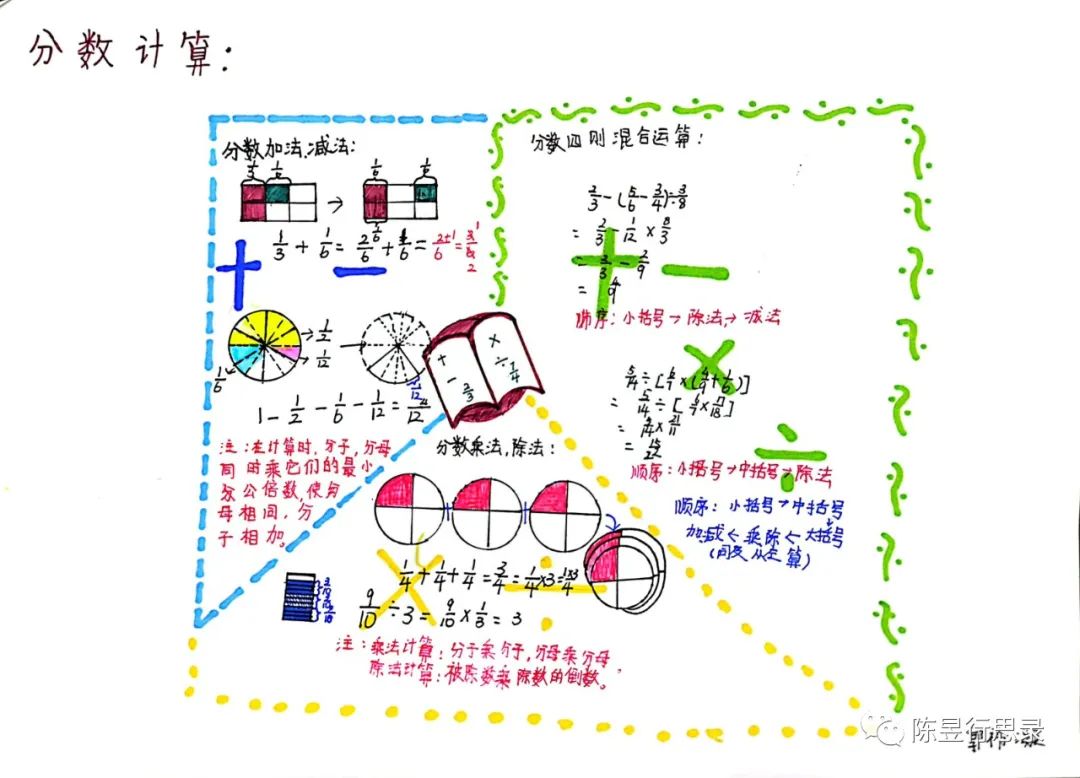

另外,总复习阶段的“主题结构图”不仅有图5这样比较大的主题,还可以由学生再分解画较小主题的结构图,比如由“数与代数”主题分解出“数的运算”主题,再分解出“分数计算”主题(图7),再分解出“分数除法”主题(图8)等等。

图7

图8

二、单元整体的教学实施

“画结构”教学最常见的实施路径是作为单元整体教学的一部分,主要有以下两种情况。

(一)单元预习:熟悉知识内容的大体框架

单元学习之前,我们会引导学生预习,了解一个单元将要学习什么,做到心中有数。这时候的“画结构”比较粗放,学生面对一个崭新的单元,通过“画结构”完成预习(图9):该单元的重点内容是什么?本人已经知道了什么?哪些内容是陌生的?哪些内容对我来说有难度?我有什么问题?我将采取哪些学习方法和策略?

单元预习时的“画结构”具有如下作用:1.整体认识单元知识,便于知识的结构化重建,将新知快速纳入学生的已有认知体系;2.在自主阅读课本基础上带着问题进入新知学习,有学习需求,便于学生自主探究和深度学习;3.对学习有元认知和自我评估,便于提高学生的求知欲望和自学能力,养成自学习惯,成为真正的学习者。

图9

(二)单元复习:厘清知识内容的逻辑结构

学生在学校的数学学习是由一节节数学课累积完成的,这些数学课又以新授课占比最重,于是学生的数学学习很容易流于知识的点状累加,缺乏整体眼光和结构化思维;所以我们大力推行单元整体教学,不仅在新授课、练习课中运用整合的结构的教学方式,更是在单元预习和复习时引入“画结构”教学;这种结构化教学在单元复习中尤其突出,而单元知识之间的逻辑关系是学生结构化把握单元知识的关键。

复习阶段具体的“画结构”教学我们主要关注(图10):

1.加固单元知识框架。通过整个单元的学习,进入单元复习后学生再来看预习时的“结构图”,需要对原先的单元知识框架作出修订和调整,使之更加科学、完整和牢固。

2.梳理知识间的逻辑关系。复习时的“画结构”不仅需要加固整体框架,更要充实框架内容,最关键的就是梳理清楚知识间的逻辑关系。逻辑理顺了,关系就清晰了,结构也就随之明朗。

3.举例说明重难点知识。郑毓信教授提出“善于举例”是数学教师的三项基本功之一2,其实“举例”也是学生学习的重要方式。在“画结构”活动中学生需要对知识点尤其重难点加以举例说明;能不能很好举例是评估学生知识理解与否的重要指标。

图10

三、“整-分-整”的课堂引导

任何一种教学方式都必然需要落实到课堂上,“画结构”也不例外。那么,在课堂上如何实施“画结构”教学呢?

(一)“画结构”课堂教学流程

“画结构”课堂教学主要包括整体关照、循序梳理、关系联通、定点举例再全面检阅等过程。学生经历“整-分-整”的知识梳理过程,再结合单元(或其他)学习的“整-分-整”知识学习过程,促使学习由“浪漫”走向“精确”再到“综合”3。下面以画“单元树”为例来简要介绍。

1.整体关照环节:学生总体浏览单元学习内容,大体识别知识点和重难点,画出单元主题(大概念),其教学目标是浮现知识板块,即学生对单元知识有整体的板块化的认识。

2.循序梳理环节:学生寻找梳理单元知识的线索,确定分类整理知识的标准,从而画出单元知识框架,其教学目标是理清单元知识脉络,即单元众多知识点能够分门别类整理清楚。

3.关系联通环节:学生重新审视单元知识,洞见知识间的关系,理顺并呈现出知识间的逻辑,运用连线、符号或文字说明等方式画出以上逻辑关系,其教学目标是建立单元知识结构,即单元知识不再是孤立的零散的拼凑的状态,而是有了整体的结构化的联结。

4.定点举例环节:学生聚焦单元知识点,尤其是重难点,对这些重难点知识加以举例说明,画出具有代表性典型性的实例,其教学目标是充实知识细节,使整个知识框架变得生动丰满。

5.全面检阅环节:学生再次回看单元知识和已经初步完成的框架图,检查修订补缺补漏,画出缺漏和不足之处,其教学目标是确认单元知识结构,使之完善并固化。

环节

整体关照

循序梳理

关系联通

定点举例

全面检阅

活动

总体浏览

大体识别

画主题

→

寻找线索

确定标准

画框架

→

洞见关系

理顺逻辑

画关系

→

聚焦知识点

说明与举例

画实例

→

总体回顾

修正补漏

画缺漏

目标

浮现

知识板块

理清

知识脉络

建立

知识结构

充实

知识细节

确认

知识结构

图11 “画结构”课堂教学流程示意图

以上流程在实际操作中需要灵活运用,低年级涉及的结构图相对简单,以渗透为主;中年级属于重点实施阶段,课堂上引导学生经历完整的流程,慢慢熟悉和掌握方法与技巧;中高年级以后会渐渐放手,只给出大问题,布置大任务,学生自主运用这样的流程完成画结构。

此流程适用于复习教学,预习教学中的画结构流程有所差异,没有这样精细,主要集中在前两个环节,并重在提出问题。

(二)“画结构”课堂作品展评

如上所述,学生在熟悉和掌握“画结构”方法之后,便可以放手学生课外完成,而把宝贵的课堂时间留给基于作品展评的复习教学。下面以“多边形的面积”单元为例来谈一谈。

1.通过典型作品展评复习单元知识

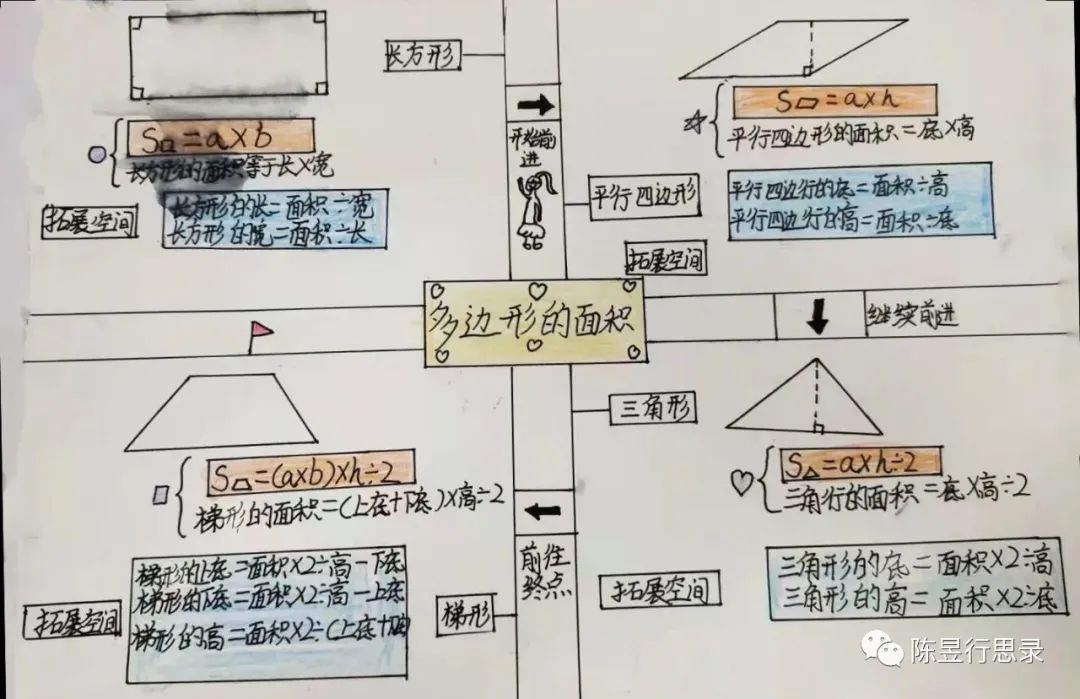

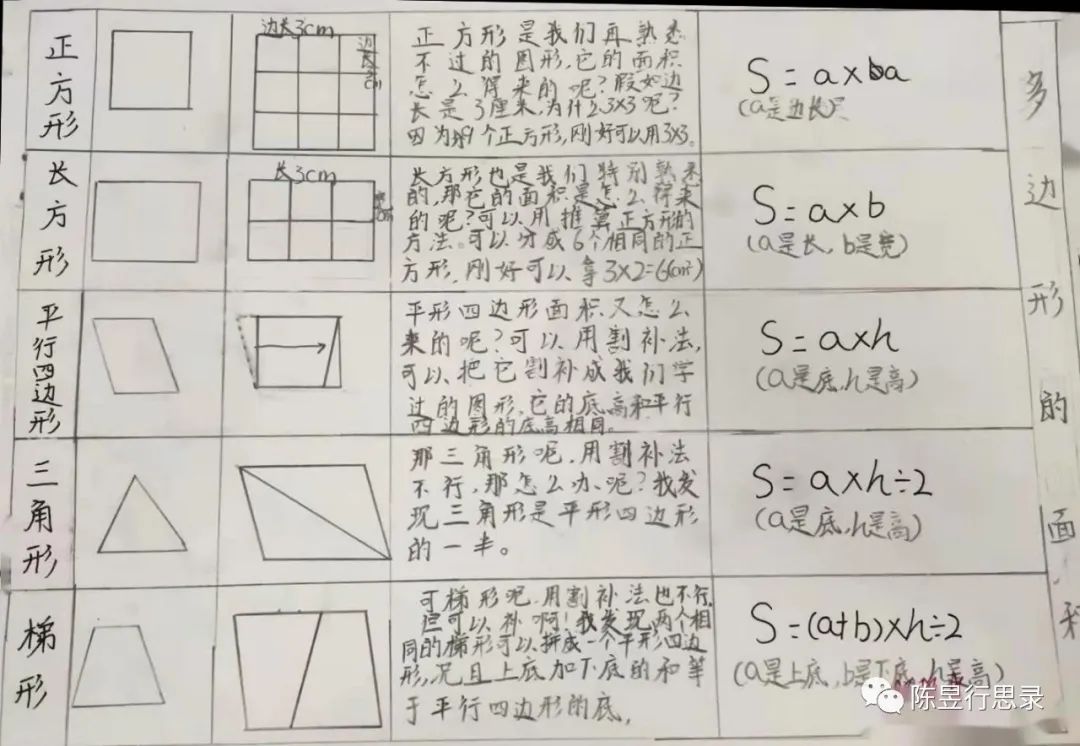

复习课的教学目标之一是巩固所学知识,“画结构”过程就是复习巩固的过程,而“单元结构图”的课堂展评则可以强化这一目标。比如“多边形的面积”单元复习课上,就可以利用图12、13的展评完成单元重点知识的复习。

图12

图13

2.通过分层作品展评打通知识联系

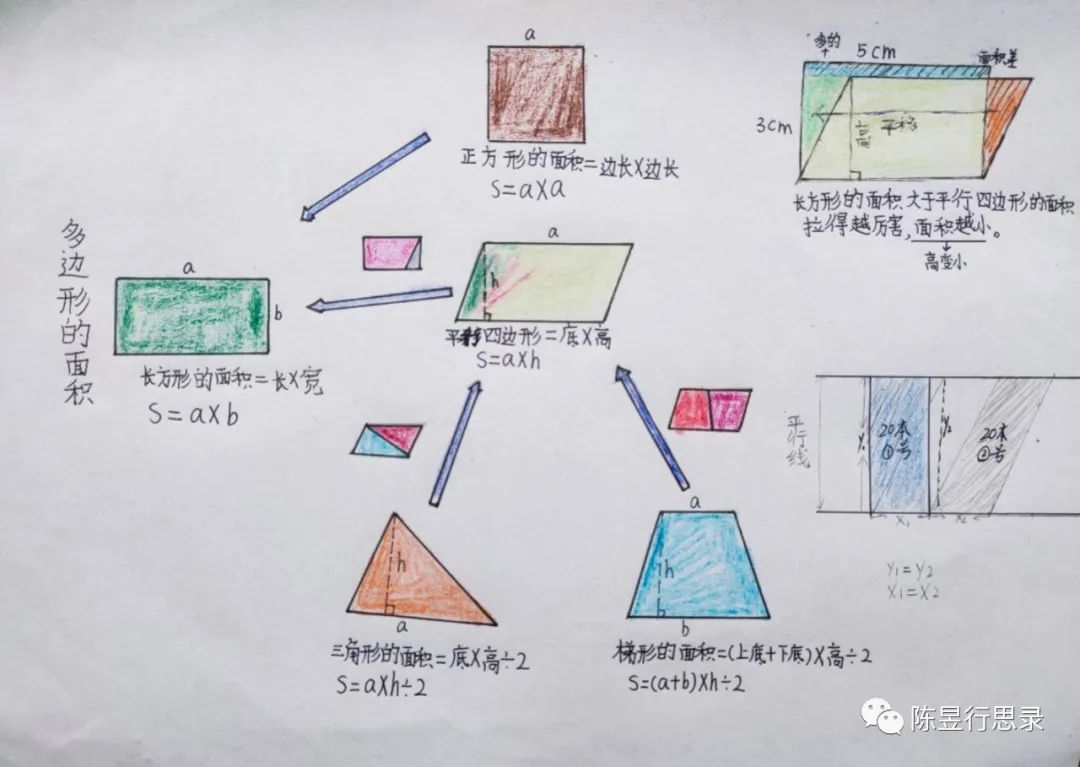

复习教学不仅需要巩固所学,更需要打通知识之间的联系,完成结构化把握知识的目标。作品展评非常讲究层次性,一般会沿着“清楚但不完善-清楚又完善-清楚完善又有逻辑关系”的层次依次进行。展评时需要引导学生发现图12、13的不足,即知识点之间相对孤立,没有明确不同知识间的逻辑关系,从而集中展评图14。

图14

图15

3.通过定点举例展评突破痛点难点

“画结构”中定点举例大体有两种倾向,一是典型案例,一是难点痛点案例。典型案例便于把握重点,突破难点和痛点则需要对这些问题的聚焦。比如利用图14、15中对“求三角形和梯形面积时忘记除以2”易错点和“平行四边形形状与面积变化规律”等难点的强调和举例,集中精力搞清楚这些问题。

如上分析,“画结构”教学不可能一蹴而就,需要一个循序渐进不断深化的课程推进过程,我们以学材为抓手,采用作为校本课程进课表的拓展式和融入数学国家课程不另开课时的植入式两种途径,建立全国性的“数学画”教学研究项目组联盟,长期开展“画结构”教学实践与研究,以期培育小学生对数学知识的系统构建和结构化把握,以知识的系统性梳理发展学生的结构化思维。

参考文献:

1.林晶瑶.高中地理教学中的地理结构化思维建构研究[D].昆明:云南师范大学,2018.

2.郑毓信.数学教师的三项基本功[M].南京:江苏教育出版社,2011.

3.怀特海.教育的目的[M].庄莲平,王立中,上海:文汇出版社,2012.

*本文系安徽省教育科学研究项目《基于学习路径分析的小学高年级“数学画”教学实践研究》JK21075阶段性成果。

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)