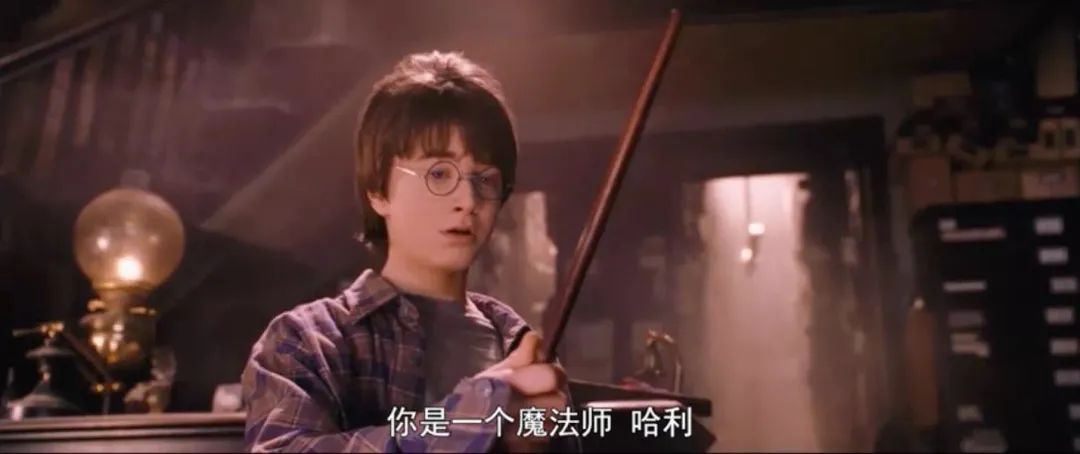

“阿拉霍洞开!”

中二的少年时代,每个人可能都学过几句奇奇怪怪的咒语,只不过可能你喊的是“biu,六脉神剑”,她喊的是“美少女变身!”

而十三岁的那个夏天,一句“阿拉霍洞开”,向我打开了魔法世界的大门。

那一年是2004,小镇中学的一切,跟外面花花绿绿的世界相比宛如隔世。没有通宵斩杀的网吧,没有传情达意的qq,最潮的玩物是MP3,最火的歌居然来自刀郎。

显然,教室里的一切还很单纯。那时候,我最喜欢的是看书和听歌。除了日常的课堂学习,这两件事基本构成了我校园生活的全部。

我喜欢看课外书,喜欢自由自在的阅读与探索。但在那个互联网刚刚起步、图书馆形同虚设的学校里,能接触并获得的书籍实在有限。

校门外的小镇也不大,并不熙攘的人群,极少喧闹的店家,像样的只有横竖两条街道,几乎十分钟就可以逛完。杂货铺、服装店、菜市场、小饭馆……一眼所见,没有太多可以让人惊喜的地方。

但那年冬天,小镇上开了一家书店,这简直就像给我的生活打开了伊甸园的大门。

不过说它是书店,并不准确。严格来说应该是租书/租碟店。老板进了很多书籍和当时热卖的电影VCD,一律只租不卖。每本书/每张碟大概是一毛钱租一天。一般人最多租个三五天就能看完。看得快的一天能看完几本书或几部电影。

影碟区自然是人气最高的,摆在进门的位置,很多人在那寻翻。什么《第一滴血》《泰坦尼克号》《勇闯夺命岛》,一排的美国大片,当然,还有很多香港电影,比如成龙的《警察故事》系列、《A计划》系列,还有周星驰的《食神》《大话西游》《喜剧之王》《唐伯虎点秋香》,周润发的《赌神》,我都是在那时候租来看的。

虽然那时候我对电影的热情还没有真正被点燃,但在影碟流行的年代,生活在一座电影院长期用作照相馆的小镇,这些经典老片确实给无聊的日子带来了无可取代的新鲜感。

于是,搭配着租书,我每周五放学都会租个两三部回去,感觉还不够看。租书就更多了。因为租书不但周末可以看,周一到周五在学校也能看。没错,就是上课垫在课本下偷偷翻的那种。

小镇租书店的店面并不大,约摸二十平见方,左右两排书架,中间还有一长排,一个普通小型书店的陈设与规模大小。但这对我来说,已然是一个天堂。

虽然店里能租的书不算多,质量也不算好,甚至充斥着大量盗版书,但足以满足当时好奇的我。在那里,我第一次真正意义上接触到课本里提过的四大名著与莎士比亚。还有小仲马的《茶花女》、奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》、托尔斯泰的《复活》,等等,都是在那里租来看的。

当然,也在那租过王朔和韩寒和,还有当时很流行的郭敬明。现在想来,仍觉不可思议的是,当年读《幻城》居然读得津津有味。

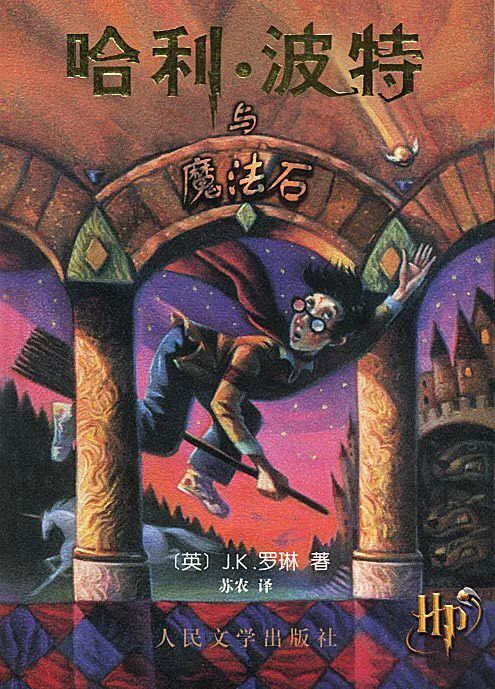

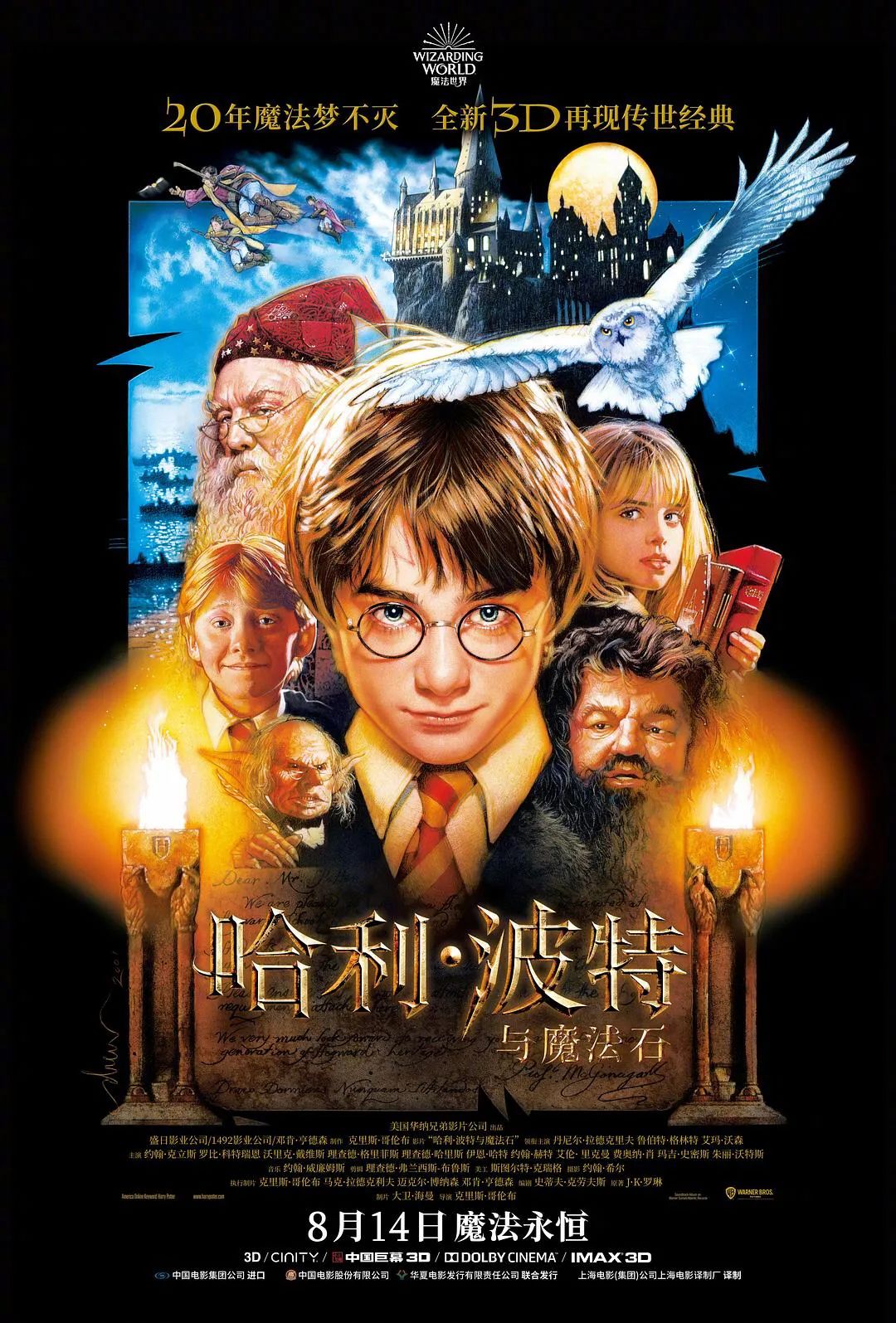

跟《幻城》同一时期租回家看的,就有一本《哈利波特与魔法石》。

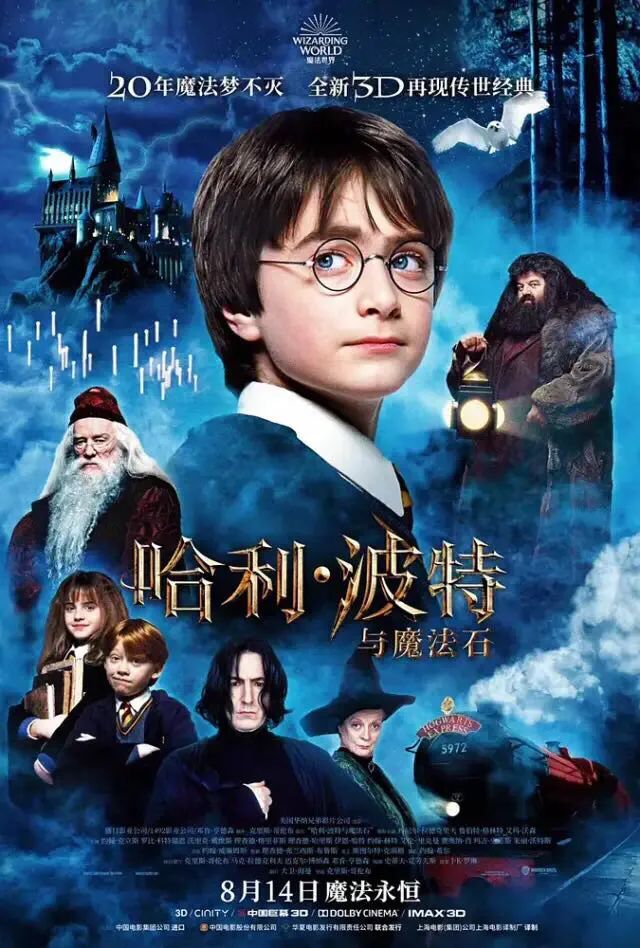

封面的男孩,黑发、黑框眼镜,骑着飞天扫帚,越过了魔法城堡的大门。

就这样,这个男孩的故事闯进了我的僻静世界。时年13岁的我,比故事开始的哈利波特稍大一点,但这个大难不死的男孩的神奇故事,瞬间吸引了我。

跟全世界所有“哈粉”一样,一段神奇的魔法幻梦,在千千万万个不同书店的角落展开。

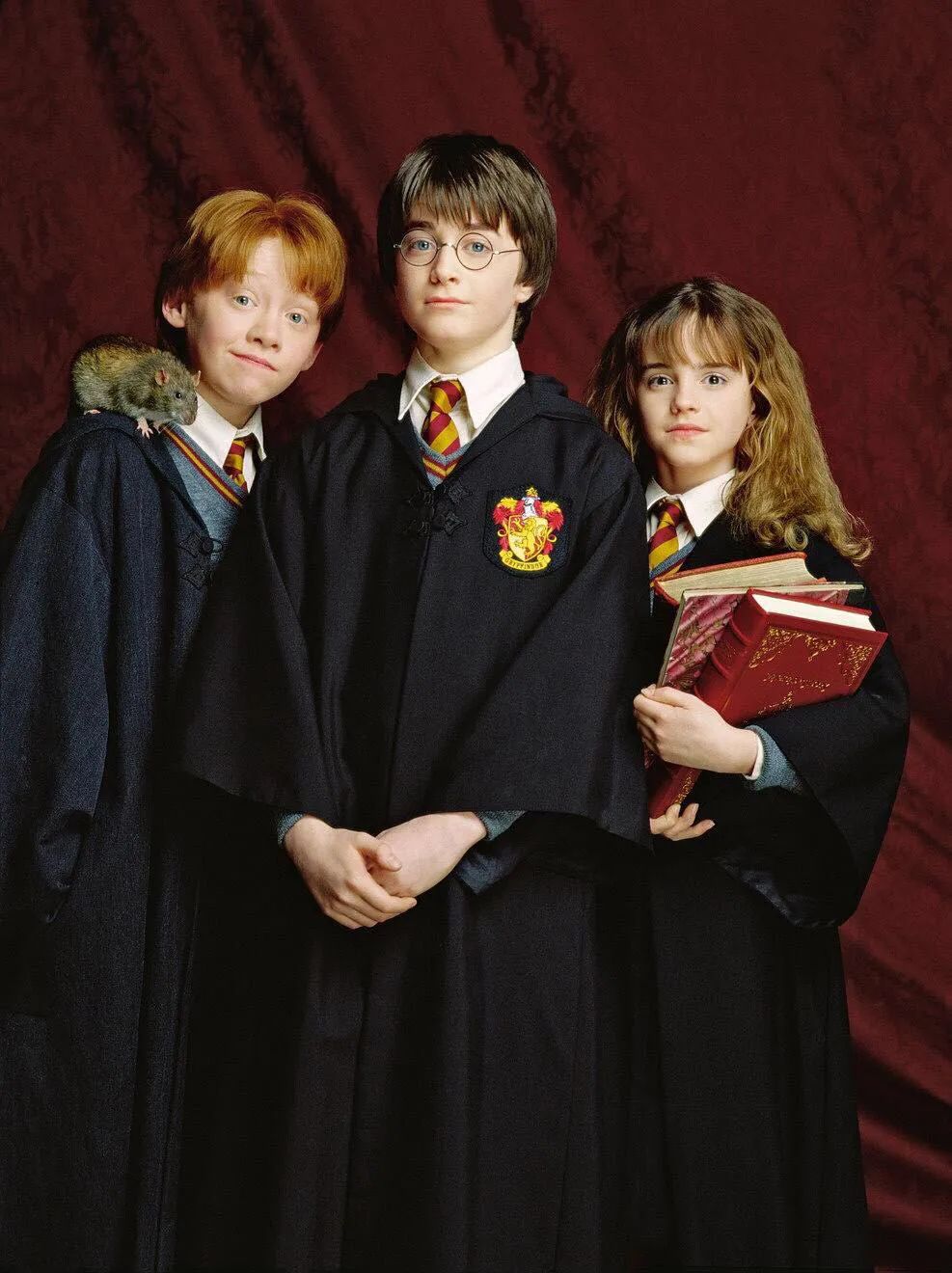

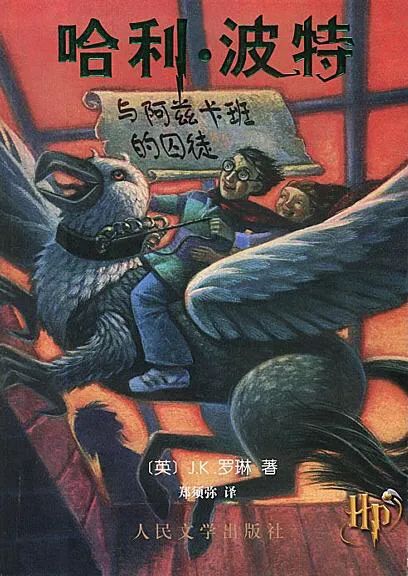

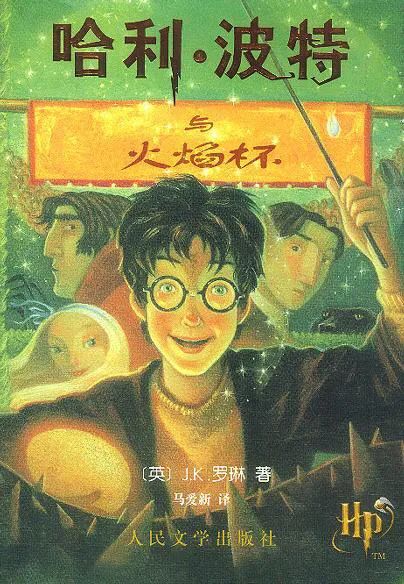

从那以后,我便沉迷于这套系列小说。《哈利波特与密室》《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》《哈利波特与火焰杯》《哈利波特与凤凰社》,一部部引人入胜的故事,占据了我晚上的被窝时间。

那时候在学校寄宿,晚上熄灯后不能看书,只能埋在被窝里偷偷打手电筒看书。昏黄微弱光线中,温暖的被窝里展开了无数神奇的情节。

这是跟之前的名著世界,完全不一样的画风。霍格沃滋,就像一个完美的魔法乌托邦,填补了我少年时代奇思怪想的时空。

后来的高中岁月,离开小镇到了更大的城市就读,周末我还是最喜欢去书店。《哈利波特与凤凰社》《哈利波特与混血王子》陆续上架,令人垂涎。但我为了省钱,也舍不得买,只是在书店找机会多翻几页。

幸运的是,当时我的同桌有人购买了全套图书,说借我看两星期。我如饥似渴,一个星期就看完了。

虽然故事越到后面越没有初入魔法世界的那种激动与欣喜。但JK罗琳的魅力在于,她总会吸引你不断追寻最后的答案。

2007年,高二的那个秋天,上网对我来说终于不再是什么新鲜事。每周日下午难得的休息,逛书店、给MP3下新歌是我最常干的事。在网上,忍不住搜索哈利波特的大结局。那时候,已经知道即将出版的第七部会是哈利波特的最终章。

在那个互联网的懵懂时代,键盘侠还没有大规模出现,网络造谣也没有现在这样风靡,但是关于哈利波特的结局却出现了很多个版本。有人说哈利跟赫敏在一起了,有人说哈利跟张秋在一起了;有人说邓布利多复活了,有人说小天狼星复活了;有人说斯内普是好人,还有人说斯内普就是坏蛋……

当然,最大的争议在于哈利波特的命运。有人说哈利把伏地魔杀死了,有人说哈利和伏地魔同归于尽了……

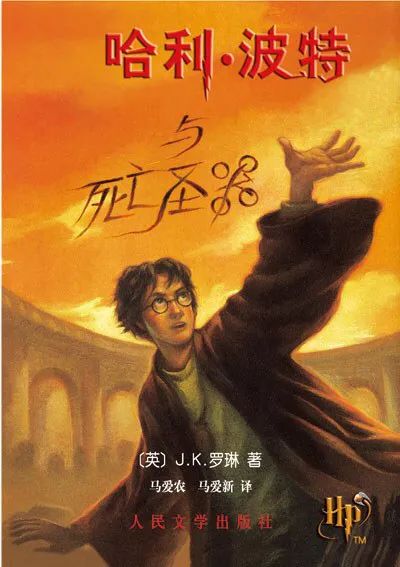

终于,一切悬念随着《哈利波特与死亡圣器》的正式翻译出版告终。

我是在我的山寨手机上看的这部结局之作。因为当时迫不及待,等不及去书店,直接在网上下载了这本书的txt版本到手机里(当然网站也是侵权的)。

那时候高中学校不允许使用手机,我几乎也是在寝室里,一夜一夜蒙在被子里看完的这本书。当时还没有智能手机,皇皇几十万字著作,在小得可怜的手机屏幕上,一行行翻过去,一两个月才翻完。

只记得里面错别字连天,翻译漏洞百出,但并不妨碍我看得津津有味。

至今仍记得死神的故事,记得最后的决战,记得斯内普临别的“Always”,记得十九年后的九又四分之三站台,哈利告诉自己的儿子,他名字中的“西弗勒斯”(斯内普之名)是以一个最勇敢的人的名字命名的。

就这样,伴随着魔法故事的终结,我的少年时代也走向了尾声。

进入大学,有了更多自由自在的阅读时光,但是没有一本书像当初的哈利波特那样令人爱不释卷。

我把哈利波特系列的电影补齐。2010、2011年,《哈利波特与死亡圣器》上下篇分别在电影院上映,我没有像全世界成千上万的粉丝一样涌进电影院,看到泪流满面。因为那个末日灾难、美国大片式的哈利波特,并不是我心中魔法世界最初的样子。

所以我想,有些故事,一定要在对的时间相逢。

如果我是在18岁遇到的哈利波特,我可能不会被这个故事打动。

所以幸好,那一年的我,在小镇租书店的角落翻开了《哈利波特与魔法石》,幸好,那一年的我,只有13岁。

2020年8月14日,一个普通的星期五,《哈利波特与魔法石》重映。我怀揣着激动的心情,报名观影团的活动,第一次走进电影院欣赏这个在我心底埋了多年的故事。

是的,喜欢哈利波特十多年,但我从没买过一本原著,也没进过一次电影院。

这次的重映观影,算是圆了我一个荧幕相约魔法的小小心愿。尽管此时的我已经到了哈利波特当爸爸的年纪。

感谢小镇那个平凡甚至有点破落的租书小店,它给了我文学的启蒙,又给了我奇幻的冒险。

感谢借给我原著的高中同学,也感谢那些毫无版权意识把小说上传到网上的网民。我想,并不是每一个人魔法世界的打开,都像猫头鹰的录取通知书那般精致,像霍格沃茨特快那样充满欢快。

电影里的那些纯真笑脸,还是会让我想起初识魔法的那般美好。

我想,正如那句话说的:有些电影逼着你去成长,有些电影教你做回小孩。

无法去评价这个系列电影的好坏。它在更多人心中,是一个童年梦幻的存在。

很多年后,哈利波特的故事仍在流传,但我早已不再是那个少年。

成年世界里的一切,并不如魔法世界里那样美好,有苦痛,有挣扎,还有无边无尽的烦恼。

不过我没有忘记那群少年给过我的感动,也不会忘记自己年少时炙热与懵懂。

今天,我的书架里越来越满。有些新买的书只能随便乱堆在书房里。但是依然没有一套哈利波特。

十多年前高中快结束的一个周日,我在书店看到过一套精装版的哈利波特全集,里面打开还有一份霍格沃茨的录取通知书,十分制作精美。

我看了价格,300多元,当时,我没有钱买。告诉自己,以后一定给自己买一套。

如今,这套书还在线上售卖,但我依然没有买。并不是嫌贵,而是觉得,对于自己喜爱的一些事物,一定要足够尊重的仪式感。

我早已暗下决心,未来的一天,等我的孩子11岁生日那天,我会送给TA这套书,带TA再一次光临这个奇奇怪怪,却又可可爱爱的魔法世界。

正是在11岁生日那一天,小惠金区女贞路4号,楼梯下的碗柜,小小的哈利波特先生收到了来自霍格沃茨的第一份录取通知书。

那正是,魔法世界的开始。

end

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)