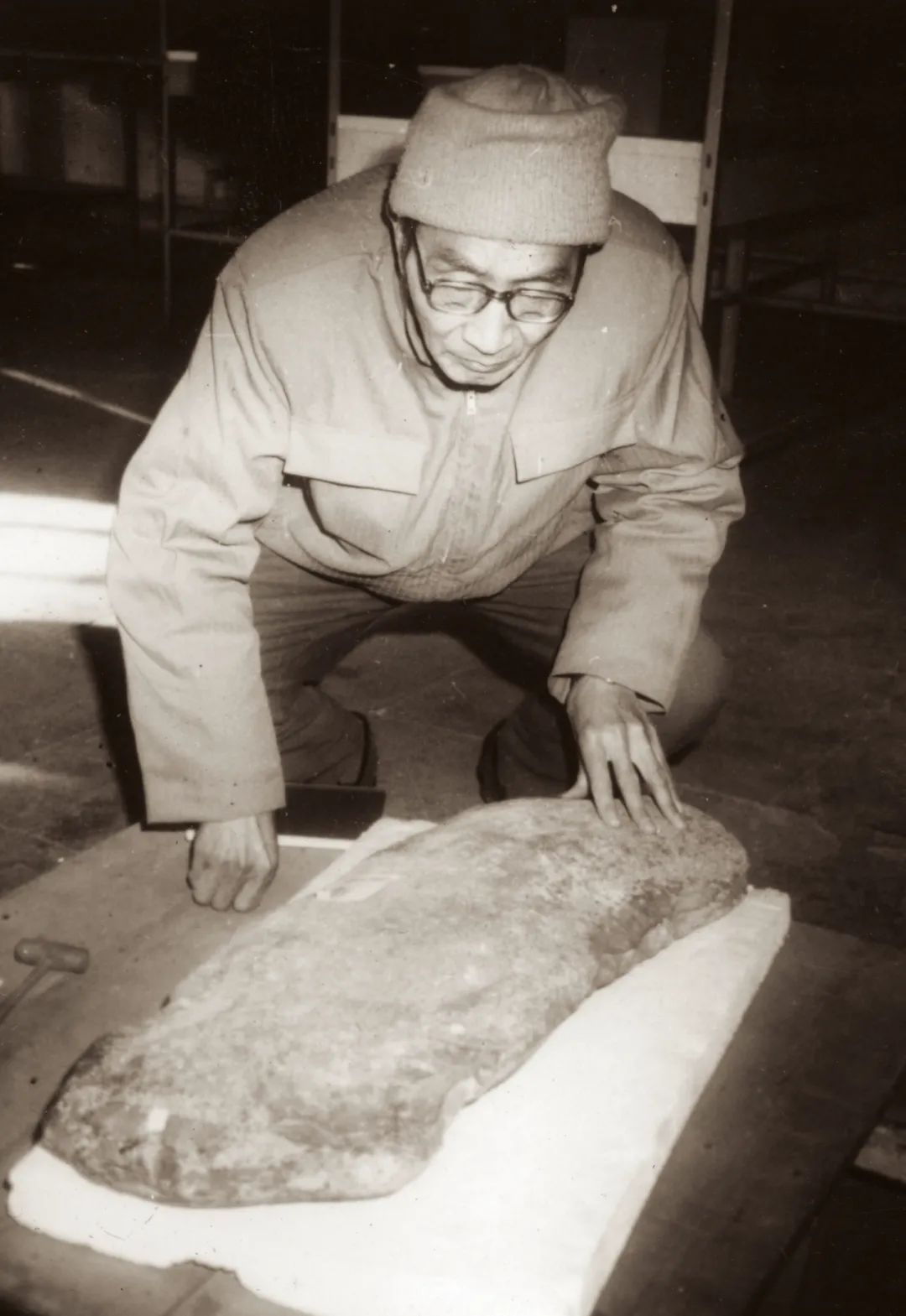

1985年12月14日,李纯一先生在北京故宫武英殿研究山西文喜县出土的新石器时期石磬

关于正确分析音乐考古材料的一些问题

◈李纯一

考古发现的音乐材料以其无比的客观性、实在性和精确性,以其几乎是无限的潜藏量和丰富性,常能弥补文献记载的缺遗,纠正文献记载的谬误,因而对古代音乐史研究起着十分重要的作用。正因如此,它越来越受到古代音乐史研究者的重视。

我们常常感到正确分析音乐考古材料并非易事。这既要牵涉到不少相关的学科,发生或多或少的交叉,还要掌握住历史唯物主义。只有充分占有材料,搞清楚产生这些材料的具体时间、地点和历史条件,进行具体分析(包括相关学科的专门分析),才能做出正确或比较正确的解释、判断或结论。

今且就以下三个方面略举几例,谈谈个人的浅见。

一、关于出土乐器

出土乐器是相应时期的历史遗存。尽管它远比文献记载要详实得多,但它不会自述其历史、设计性能、制造工艺,等等。要想认识这些,就必须把握、研究它的一切方面和一切联系,进行实事求是的具体分析。

比如:先秦钟镈内壁的芯撑槽,过去我没有进行过认真的考察和研究,不仅盲从旧有的调音槽说,还把它当做鉴别各个钟镈是否属于同组的一种手段。其实,容庚先生早就在《颂斋吉金图录•考释》中提到他填平芯撑槽后并未改变发音的实验,但我没有予以应有的注意。芯撑槽就是芯撑槽,本无调音作用。由于我缺乏铸造知识,更重要的是缺乏认真的实事求是的精神,以致因袭并扩大前人的错误说法。这实在是太不应该,未可原谅。

再如:可不可以把山西太原义井村遗址和万荣荆村遗址出土的两件新石器时代二音孔陶埙的发音合并在一起,而推断当时已使用五声音阶呢?依我们的考虑,恐怕不可以。因为我们不了解它们是否属于同一部落的同一文化遗存,也不知道它们的年代究竟是否相同或相差多少(新石器时代有上万年的历史),而且它们的出土地点又相距三百多公里之遥(在当时说来,这是一个相当大的距离)。

如果认为在母系氏族社会后期就已经出现五声音阶,那么对其后乃至商殷及西周早期乐器都还五声不备这种情况应该如何解释?难道我国原始时期音乐比世界上开化更早的地区还要先进?如果是这样,那么我国早期音乐史是不是先是急进而后猛退呢?难道我国乃至世界各地民族学材料都没有一点参考价值?恐怕不是的。问题在于还没有把这两件陶埙本身搞清楚就强行牵合在一起,并急于做过深的推论。

二、关于音乐图像

出土古器物、画像石(砖)、壁画之类上面的音乐图像,尽管它们大多是写实的,但是由于受到工具、材料和艺术形式等的局限,往往不可能也没有必要把所有音乐细部表现得丝毫无遗、惟妙惟肖,而只能求其形似或神似。因此,不少这类材料和相应的实物之间不能划等号,更不应任意联系,无限引申,须做认真的考证或探索。

例如:甘肃嘉峪关魏晋墓一块画砖上的弹弦乐器,柄端绘有三轸,而胴面却只画二弦。我们当然不能根据所画弦数说它是二弦乐器。

同理,能否把该墓另两块画砖上画有一弦和二弦的板体弹弦乐器,说成是一弦卧箜篌或太一及二弦卧箜篌或两仪呢?恐怕也不行。和《旧唐书•音乐志》所载十二弦六隔的太一及陈旸《乐书》所载二弦六柱的两仪相比,它们的形制很不相同,年代也相去甚远,因而不宜相提并论。

三、关于文字训释

出土器物上有关音乐的文字实际上就是原版的音乐文献,具有很高的史料价值。而古代文献记载,特别是为考古发现所印证的古代文献记载,也应同样受到重视。因为文字的形、音、义常随历史的发展变化而有所发展变化,所以在进行训释时还要凭借文献学、古文字学、古音韵学等等专门知识。但是,仅仅如此还是不够的,还必须提到一定的历史范围之内进行具体分析。

比如:曾侯乙编钟铭文中的基本阶名之后缀有“反”字的,乃用以表示高八度,如宫反、角反、羽反等。这个“反”是“半”的通假字,或正写或反书,或在下方加土字或口字。加土或口的是繁写的异体字,而反书也为金文所习见,都是当时字体尚未完全规范化所必有的一种现象,并无别义。下引中3:5钟铭即其适例:

姑洗之宫

(半)。姑洗之在楚号为吕钟,其

(半)为宣钟。

如果不信,请参看同组的中3:8钟铭:

姑洗之宫。姑洗之在楚号为吕钟,其

(半)为宣钟。

这个“姑洗之宫”比“姑洗之宫

”低八度,所以没有“反”字的后缀,可见“

”即“反”。这表明当时曾国并没有古代音差的概念,也没有高出一个古代音差而位于宫音之右的专门术语。我们完全应该用现代的知识去考察古代事物,但不能求之过深,以免拔高古人而超越当时的历史实际。

又如:曾侯乙墓所出之箎为有底横吹的管乐器,与古代文献记载相一致。箎字又作䶵(《楚辞•东君》)或竾(《礼记•月令》),这在文献学、古文字学及古音韵学上也向无异议。

近见有的同志以为竾即叶字,亦即竹叶或始祖气簧乐器——吹叶。此说与误信杨荫浏先生旧说有关。杨说见《中国音乐史纲》69一70页:

《礼记•月令》:“仲夏之月……命乐师……调竽、笙、竾、簧。”《注》谓“竾,即箎也,长尺四寸。”但《注》又谓“竽、笙、竾三者,皆有簧也。”竾若为有簧的管乐器,则宜与箎有别。

杨氏所据注文并非郑氏原注(原注也未提及竾字),而是出自后儒的臆断,都不足为训,因而杨说也就失掉了依据。“调竽、笙、竾、簧”《吕氏春秋•仲夏纪》作“调竽、笙、埙、箎”;《淮南子•时则训》作“调竽、箎”,高《注》谓“箎读池泽之池。”《月令释文》也明言:“竾音池,本又作箎,同。”三书所言乐器虽不尽同,但皆有箎,足见竾即箎,读如池泽之池。竾字古归定母,支韵,而叶字古归喻母四等,盍部,两音并不相同。因此,若信从杨氏旧说并随意加以引申,势必越走越远。

以上所谈我不敢自信全对,欢迎大家批评指正。至于在学术研究中坚持实事求是的思想路线,我更不敢以此自诩,但愿能以此自勉而已。

原载《音乐研究》1986年第1期,收入作者学术文集《困知选录》,上海音乐学院出版社,2004年。

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)