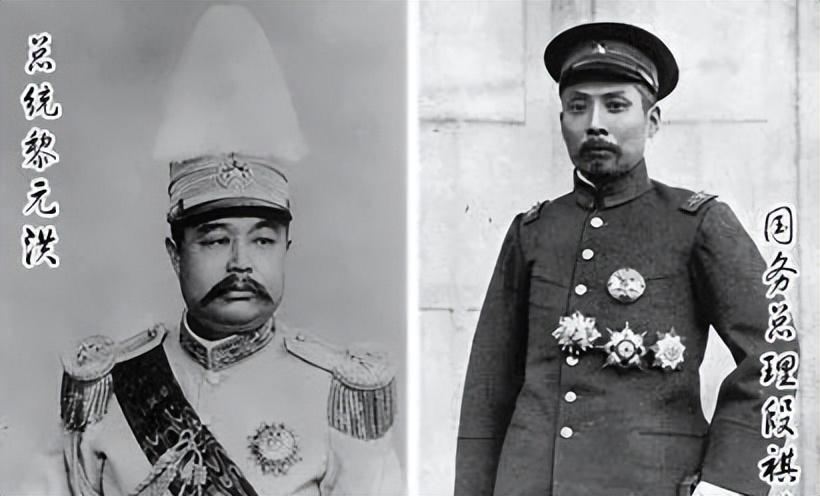

第一次府院之争,总理把总统赶下台,是民国时期最精彩的权力斗争。在民国时期,中国的政治舞台上上演过一场惊心动魄的权力争斗,那就是著名的“府院之争”。这场斗争不仅涉及政治手腕和策略的斗智斗勇,还充满了人性的复杂和悲喜交加。1916年到1917年间,总统黎元洪和总理段祺瑞之间的这场较量,究竟隐藏着怎样的心机与诡计?

话说回到1911年,武昌起义打响了辛亥革命的第一枪,随后帝制的大清王朝迅速瓦解。北洋军的首领袁世凯与南方的革命党达成妥协,革命党领袖孙中山为了保住革命的成果,不得不让出临时大总统的位置给袁世凯。但孙中山深知袁的野心,于是在下台前推动了一项重大的政治改革《中华民国临时约法》,意图通过建立责任内阁制来限制总统的权力。

根据这个新政体,总统虽然是国家的象征,但真正的行政大权却掌握在国务总理手中,这就是说,所有总统的决策都需要总理的签字才能生效。这一改革表面上看是一个权力的均衡设计,实则孙中山在为后来的政治舞台布下了一盘很大的棋。

袁世凯在1912年成为临时大总统后,很快就显示出他的野心和独裁倾向,他通过操纵和打压反对派,企图一手遮天。但袁的野心不止于此,1915年他甚至试图恢复帝制,自立为皇帝,引发了全国的强烈反对,最终这场复辟之梦破灭,袁世凯在1916年病逝,留下了一个权力真空。

袁死后,原本由他压制的政治派系纷纷浮出水面,北洋政府内部的权力斗争变得尤为激烈。副总统黎元洪在袁世凯死后的第二天宣誓就职大总统,而国务总理的位置则被实权派的军阀段祺瑞所掌握。

黎元洪和段祺瑞一开始还算合作,但很快因为政见和利益的冲突而关系破裂。黎元洪试图通过恢复临时约法来限制段祺瑞的权力,而段祺瑞则凭借其在军队中的影响力,坚决反对任何可能削弱其权力的法律或政策。这种权力的拉锯战不仅使政府陷入瘫痪,也使得整个北洋政府的形象日益下滑。

1917年,这场权力斗争达到了高潮。在一次极具争议的政变中,段祺瑞联合北洋军的其他将领,迫使黎元洪退位,并将总统的位置让给了自己的支持者冯国璋。这一举动在政治上是极具争议的,不仅因为它违背了民国初期的政治规则,更因为它暴露了军阀统治下的法治缺失和政治腐败。

这场府院之争不只是黎元洪和段祺瑞两人之间的个人恩怨那么简单,它反映了当时中国社会政治结构的深层次问题。一方面,它展示了政治权力如何能被军事力量所左右,另一方面,也反映了当时政府的脆弱和分裂。这场斗争不只是权力的游戏,更是民国时期政治演变的一个缩影。

在这场斗争中,我们可以看到各种政治策略的运用:联盟、背叛、威胁和政治交易等。这些政治操作不仅影响了当事人的命运,更深刻地影响了整个国家的政治走向。府院之争虽然是一段历史,但它的影响和教训至今仍值得我们深思。

这段历史也让我们看到了个人与国家命运紧密相连的一面。在民国这样一个多事之秋,每一个政治决策都可能改变历史的进程。黎元洪和段祺瑞的斗争,不只是个人的权力游戏,更是在特定历史条件下的必然产物。他们的每一个选择和决定,都在无形中推动了历史的车轮向前或向后滚动。

通过回顾府院之争,我们不仅能够更好地理解那个动荡时代的政治复杂性,同时也能从中汲取教训。民国初年的政治风云虽远,但它的影响和教训却依旧值得我们每一个现代人深思。

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)