了解叶氏资讯

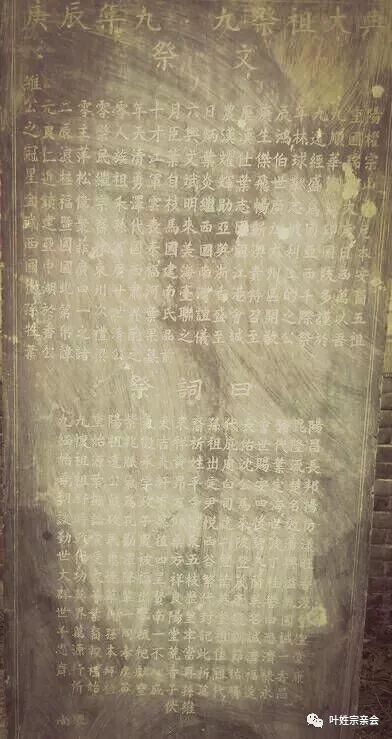

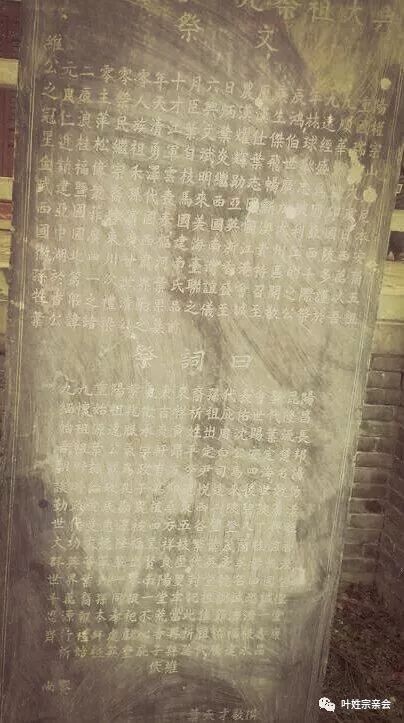

葉氏起源沈诸梁(公元前548年-公元前459年),沈(酖zhen)尹氏名诸梁,字子高(待查芈熊氏族裔)。春秋末期楚国军事家、政治家。大夫沈尹戌之子,(虞丘子,字子桱受官沈尹,沈尹桱为“沈尹氏始祖”与岐山季载姬沈子国族裔无关),私封地在叶(今河南叶县南旧城),在叶地治水开田,颇具治绩。曾平定白胜任公之乱,担任楚国宰相。楚国封君,故后人尊称叶公。叶公是全世界叶姓华人尊称的始祖,也是中国历史上有文字记载以来的叶地第一任行政长官。

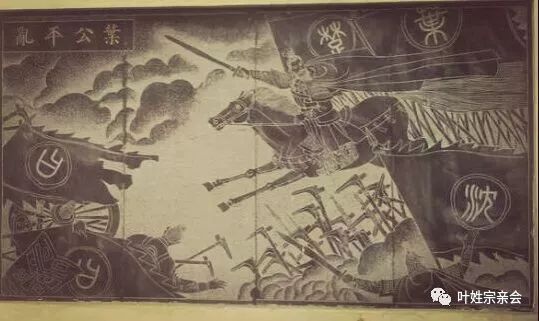

周敬王四十二年(公元前478年),楚国贵族芈姓白氏公胜造反,杀害令 尹,挟持惠王。沈诸梁获悉军情,即举起大旗,率士众数百人,连夜直奔郢都(今湖北江陵),那时楚国豪门贵族,平民百姓,皆望风而归心 于沈诸梁。诸梁乘胜前进,攻打太庙(帝王祖庙)。白公胜兵败逃遁,诸梁乃急速追赶,白公胜走投无路,自杀身亡,叛乱扫平,诸梁迎惠王复位。惠王视其护驾有功,遂分封于叶邑(今河南南阳叶县),其后裔遂以叶 为氏,史称叶公。庄子所载:“好龙者叶公,子高是也”。其后子孙 大多繁衍于中州(今河南)一带,今其地尚有号曰“叶家集”等,以族氏命名之处。

叶公沈诸梁去世后,经历战国时代,秦国灭楚之际,叶邑为军阀混战之地,其后裔为避免灭族之祸,其中一支或者数支改沈为叶,共尊沈诸梁为始祖,辗转迁居于河北河间、陕西雍州、江苏下邳。这就是叶县虽然是叶姓的祖地,而叶姓族人并不多,河南一带的叶姓,多为后来南迁重返故乡南阳留下来繁衍的原因。

叶氏分布

得姓之后的叶氏人,最初发展很缓慢,见于史籍的叶氏名人也不是很多,臧励禾《中国人名大辞典》中收录的叶氏名人仅有叶子韶一人;《古今图书集成·氏族典》收录的唐朝以前名人也只有叶万椿、三国吴人叶雄、晋人叶谭、叶子韶四人,而叶万椿还是为淮南王刘安所遇群仙“八公”之一的“自号”,并非一定姓叶;叶雄是叶调国叶氏后裔。因此,关于叶氏的迁徙情况只能从现存的一些谱牒资料中窥知端倪。

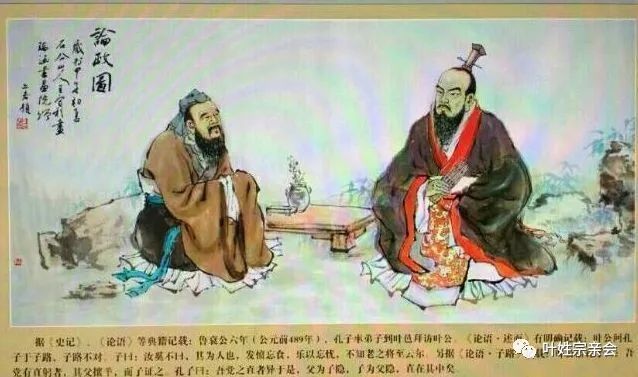

据清光绪六年(公元1880年)南阳堂《叶氏族谱》记载,自叶公起,叶氏族人多代出河南。叶氏始祖沈诸梁,居于春秋时楚国叶地(今河南叶县),直至终老。叶公生有二子:长子名重,为周楚邑令,配樊氏,生凝,为楚大夫;次子名才,袭父爵,字芈骝凸,号璧英,一子名盼,后为司马。十一世叶淑和为秦朝长沙(今湖南长沙)太守;二十世叶崇,为西汉颍川(今河南禹州)太守;二十五世叶颁,为长沙(今湖南长沙)太守;四十七世叶逌,字茂永,东汉时为太尉,居南阳(今河南南阳),分为六族。 叶诸梁:问政于孔子得近悦远来之语,年八十九而卒,墓葬于荆州南阳县城东八里楚人立庙而祀之为受姓之始祖。是为叶氏鼻祖。

汉朝时期

叶氏族人的南迁始自东汉末年,始迁祖叶望。清光绪六年(公元1880年)的南阳堂《叶氏族谱》、安徽歙县《新州叶氏家乘》、浙江松阳《卯峰广远叶氏宗谱》均视叶望为叶氏南迁之始祖。

叶望,字世贤,雁门太守,汉末时为光禄大夫,灵帝时弃官归隐,人称“桃舟逸人”。

汉建安二年(公元197年)由青州渡江而南下,侨居丹阳之句容(今江苏句容),为叶氏南迁之始祖。

叶望之后裔不断向外发展,分别迁到了浙江、安徽等地。浙江松阳《卯峰广远叶氏宗谱》及《玉岩叶氏宗谱》中都说叶望四世传至琚,仕钱塘令(今浙江杭州),爱民如子,号之曰“叶父”,在当地百姓的一再挽留下,安家钱塘,并成为当地望族。

琚次子叶俭,字亚父,晋太康二年(公元281年)为括苍太守,授折冲将军,宦居括苍(今浙江丽水)。

叶俭之后世居松阳卯山之右。安徽歙县《新州叶氏家乘》说:叶望五世孙硕,迁新安歙县。

另据晋永嘉之乱带来的大批移民潮推测,期间叶氏族人南迁的当不在少数。

晋永嘉年间,皇室内讧,由争权演变为八王之乱,战火遍及中原。

晋永嘉五年(公元311年),匈奴刘渊乘机起兵反晋,其族弟刘曜攻入洛阳,西晋灭亡。晋室遗族仓皇南逃,最后在建康(今江苏南京)重建政权,史称东晋。

在永嘉之乱中,中原士族纷纷南奔,并有大量百姓逃难过江,先后有近百万人之多,在这次南迁浪潮中,中原叶氏族人当有不少移居到了福建、江西等地。

唐、宋时期

叶氏族人的大举南迁在唐朝有两次,

第一次在唐朝初期。

建州富沙叶,于唐武德四年(621)叶灏奉旨入闽,任建州刺史,由金陵(今南京)迁入建安(今建瓯)尊为建州(富沙)叶氏始祖,这一支系历代名贤辈出。

唐高宗总章二年(公元669年),福建泉漳之间,蛮獠啸乱,朝廷派以陈政为朝议大夫、岭南行军总参,率府兵三千六百名,战将一百二十三名入闽征讨,其中众多叶氏士卒,战后在福建各地定居繁衍,史称五十八姓入闽。

第二次在唐朝末年,天下大乱,光州固始王潮、王审知兄弟率众起义,举兵南下,中州地区的叶氏兵众跟随二王南下,在福建转战八年,王氏兄弟在福建建立“八闽王国”,叶氏将士也在福建各地定居开族。当时以北方为主要聚居地的叶氏当不在少数,由于资料匮乏,其具体迁徙情况已无法得知。

宋朝末期是中原叶氏南迁的又一高潮。北宋靖康元年(公元1126年),金兵大举南侵,战祸遍及几乎整个黄河中下游地区,造成惨重破坏:“几千里无复鸡犬,井皆积尸,莫可饮”,“菽粟梨枣,亦无人采刈”;“民多流亡,土多旷闲,遗黎惴惴,何求不获”。靖康二年春,北宋灭亡。

五月,康王赵构建立南宋政权,后定都临安。靖康之难后,直至南宋灭亡,宋金对峙,战乱不断,大批北方人民为避战乱,被迫不断向南迁徙,持续近一个半世纪,其中不乏中原叶氏族人。 由于年代久远,记载叶氏族人在上述几次大的移民过程中的迁徙情况并不是很多,一些叶氏族谱的记载,从一个侧面反映出这一时期叶氏迁徙到了江苏、浙江、福建、江西等地。

如安徽《休宁陪郭叶氏世谱》称其始迁祖叶尚或,南唐时自湖州苕溪迁休宁陪郭。

据《叶氏族谱》记载,后唐清泰年间(公元934~936年)叶一琅任朝奉大夫,随官迁至江西赣州府信奉县。根据族谱记载,唐宋南迁的叶氏族人中,主要来自河南,来自河南的叶氏分别迁居到了福建、江苏、浙江、广东、四川等地。

江苏吴县《纪革叶氏支谱》中称:始迁祖叶寿三,宋室建炎南渡,自汴迁东洞庭纪革。

浙江淳安、遂安、开化《叶氏宗谱》中记载:一世祖为叶翥,先世为河南人,因官迁居歙之黄墩。历五世曰豪,不满王安石新法,避地遂安承凤,后名叶村。

四川成都《蓉城叶氏宗族全谱》中记载:是族先世汴梁人,有大经者,南宋末官闽,时兵戈四起,南北道梗,遂流寓梅州程乡县。

这些都说明,叶氏祖根在河南。因此,直到今天,福建省叶氏各宗各系,追述其宗,十有八九称其祖上原籍为河南光州、中州。

经过一千多年的发展繁衍,到宋朝叶氏已成为大姓望族。史籍《通志·氏族略》中说“叶氏,宋朝为著姓”,史籍《宋史》中立传的叶氏人物有十二人,而《中国人名大辞典》中收录的宋朝叶氏人物有四十七人。从这些名人的籍贯看,《宋史》中立传的名人全部为江南人,其中浙江籍三人,福建籍三人,江苏籍一人。《中国人名大辞典》中收录的四十七名宋朝叶氏人物中,除两名籍贯不详,一名为河南人外,其余四十四人全是江南人,其中浙江籍二十人,福建籍十九人,仅两省就占八成以上,其余为安徽、江苏、江西等省人,由此可见此时的叶氏已鼎盛于江南了。

明、清以来

明清时期叶氏已遍布全国各地,成为我国的大姓之一。见于史载的各类叶氏名人较以往大大增加。《中国人名大辞典》中收录有明清叶氏人物一百十七人,从这些名人的居住区域分布来看,明清时期叶氏族人已经繁衍到了大江南北,但仍以浙江、江苏、广东等地为多。《中国人名大辞典》中收录的明清叶氏一百十七位名人中,在有明确籍贯的一百人中,浙江四十五人、江苏十九人、上海十六人、安徽七人、广东六人、福建六人、湖北六人、江西三人、河南和山东各一人,这说明此时叶氏发展的中心仍然在今浙江、广东、福建、江苏、上海、安徽等东部沿海一带。

⑴浙江叶氏:

明清时期浙江叶氏的迁徙大都是在本省境内进行。如:余姚的叶氏就是南宋大臣叶梦得的后裔由湖州迁入的。《余姚梅川叶氏宗谱》中说:叶梦得孙叶篑,宋理宗端平间(公元1234~1236年)自湖州迁余姚熨斗山。《叶氏再续谱》中称:叶篑孙叶文达,元朝又从熨斗山迁邑之梅川三山,为海川始迁祖。叶篑之孙叶文远,迁邑之东门,到十五世孙叶伯兴又迁邑之通德乡西旺隶,是为迁西旺始祖。《叶氏续修宗谱》中记载十六世孙叶永初,由余姚叶家埭迁邑之奉山,叶永初之孙叶渊铠,由叶家埭再迁邵家渡。

松江叶氏是在元朝由杭州迁入的,松江《叶氏家谱》中称:始迁祖叶廷玉,元自杭州丰乐桥迁松江,先筑室钟贾山阳,后又迁居籽城西门内丰乐桥。

淳安叶氏为南宋大臣叶义问的后裔,由寿昌迁入。《南阳叶氏宗谱》中称:南宋大臣叶义问玄孙叶椿,始自寿昌迁淳安梓桐;十三世传至叶继善,元明之际因商自梓桐崇疚再迁遂邑七侏溪西桃源,为迁遂一世祖。

金华叶氏是在明初由松阳迁入的。《双溪叶氏宗谱》中称:始迁祖叶显,明初携子叶彦由松阳迁婺州金华县西之菱塘。以业鹾(盐)为生,家益饶裕,至曾孙叶仕瑛,复由菱塘徙附廓双溪。

东阳象山叶氏是从松阳迁入的。《象山叶氏重修宗谱》中称:始祖叶质,先世括苍松阳人,南宋时自松阳芝田都铺迁来东阳茜畴里。传九世至叶雅,元末再迁本邑象山大坞,是为始迁祖。

东阳龙溪叶氏是淳安县迁入的。《龙溪叶氏重修宗谱》中记载:始祖叶恩,北宋初自睦州清溪迁义乌永宁乡。五世孙叶桐,再迁广口叶堂。十一世叶由幸,南宋后期复迁十三都演溪。十九世叶良玉,明中叶又自演溪迁东阳斯孝乡鹤岩龙溪玉印塘,是为本始迁之祖。 浦江叶氏是在明朝从金华迁入的。《浦阳叶氏宗谱》中称:先祖叶辞,由临海迁金华永康柳山;越五世有叶必秀、叶必香、叶必和三兄弟,于明万历年间(公元1573~1619年)自永康再迁浦阳人峰山下,是为始迁祖。

镇海叶氏是在明朝由慈溪迁入的。《镇海东管乡沈郎桥叶氏宗谱》中称:始迁祖叶茂春、叶茂二,约于明季由慈溪石步迁来镇海东管乡沈郎桥。

龙游叶氏《西山叶氏宗谱》中记载:始祖叶玖,南宋时自新安迁龙游八石,清顺治间(公元1644~1661年)始迁祖善贵再迁邑之鏸北湖都山里。

但也有少数叶氏是从外省迁来的,如余姚叶氏就有一支是北宋大臣叶祖洽的后裔,是由福建迁入浙江奉化,再入余姚的。叶祖洽,字敦礼,邵武人(今福建邵武)。熙宁进士。历任职方、兵部员外郎、礼部郎中、左司郎中、起居郎、中书舍人、给事中等职。

《余姚孝义虹桥叶氏宗谱》中称:叶祖洽之子叶广,因官迁浙江明州奉化县剡源乡。叶广曾孙叶爽之,入赘余姚孝义乡虹桥周氏,遂家虹桥。爽之玄孙叶纯,元末明初人,生四子,长幼无考,次子守义支分西宅。三子守礼亦生四子,长子曰礼一,其后居邑之东门;次子祥一,居田屋;三子齐山,居西虹桥;四子曰亨四,居东虹桥。

浙江的叶氏也有向省外发展的,如乌裎的叶氏就迁徙到了无锡、安徽、江苏等地,《圻里叶氏宗谱》中说,叶清臣,生二子,长子叶均徙苏州,次子叶坦迁常州广化门下塘。镇江《润东严庄叶氏重修族谱》中称,十数世传至叶子良,明季由徽州迁扬州。子良子槟,复由扬州再迁润州城东之西严庄。

⑵福建叶氏:

唐宋时期迁徙到福建的叶氏族人,不断向周围迁徙繁衍,仙游古濑叶氏徙居南安、德化境内,《社坛叶氏族谱》中称:后周显德五年(公元958年),即南唐中兴元年自仙游古濑徙居南安高田,传至叶碧崖于明弘治年间(公元1488~1505年)定居南安诗山社坛。《国宝叶氏族谱》中记载:宋末景炎二年(公元1277年),仙游叶氏誓不降元,挈眷遁迹德邑,结庐国宝,迨明朝建立,叶氏子孙始设籍德化。南安,同安叶氏继续向外迁徙。

⑶广东叶氏:

广东叶氏统宗联宗共遵叶大经为始祖。《梅州叶氏源流世系说》中记载,叶大经为叶诸梁八十五世孙(实际应为54世),字伯常,号封川,汴梁人(今河南开封),宋宝庆二年(公元1226年)进士,历官二十余载,宋咸淳间升闽制置使。宋德祐二年(公元1276年),元兵大举南下,战乱不已,辞去了官职,在梅州曾井(今广东梅城西区)住了下来,遂为梅州叶氏一世祖。

自从叶大经定居梅州之后(实为五支,先后在宋元明清由赣,闽,粤(潮汕)迁入),梅州叶氏便迅速地发展开来,成为当地大族,子孙繁盛,不断地向本省境内的其他地区以及周围的江西、福建等省,乃至四川迁徙。

《梅州叶氏源流世系说》称闽粤交界的清流、龙川、博罗、河源、长乐、归善,兴宁、龙川、平海、平远、镇平、永安等地,以及江西的瑞金、雩都、会昌、兴国,湖北、四川、浙江、湖广等处的叶氏子孙,皆“其一脉贯通之所发也”。

广东叶氏另外一支来自福建建州(富沙),为宋朝叶正简后裔。台山叶氏称叶正简居南海大圃而不归闽,遂为广东叶氏之始祖。广州市永汉北路(今广州北京北路)曾有“清介书院”,就是叶正简后人为纪念其祖而修建的。其后裔主要分布在南海、新会、花县、鹤山、番禺、惠阳、东莞、龙岗等地。

⑷江苏叶氏:

江苏无锡叶氏为叶清臣后裔,自浙江迁入。无锡《圻里叶氏宗谱》中称:始祖叶参,世居乌程,仕宋为兵部郎中。子叶清臣,生二子,长子叶均徙苏州,次子叶坦迁常州广化门下塘。叶坦越五传而至叶盛,叶盛长子叶朝极居云泽之滨,次子叶朝楹之子叶旭彩退隐阳湖虞桥。叶旭彩子叶志仁号春山,由虞桥再徙邑之新塘乡庄巷里。叶志仁三子:长子叶道,徙宜兴;仲子叶通,仍居新塘;季子叶达,徙无锡梁溪。叶通亦三子:长子叶德成,号谦山,其子叶芬徙黄公山;次子叶德英,号仁山,其子叶蓁迁丁堰镇;三子叶德华,号学山,孙叶云。七世孙叶敷春,明朝由新塘先后迁无锡青城乡圻里。

扬州、镇江叶氏为叶梦得后裔,是由安徽徽州迁扬州,再迁镇江的。镇江《润东严庄叶氏重修族谱》中称其始祖为叶梦得。十数传至叶子良,明季由徽州迁扬州。叶子良子叶槟,又由扬州迁至润州城东之西严庄。

武进、江阴叶氏为叶頤后裔,自福建迁入。《江阴东叶家桥叶氏宗谱》中说,明初,有名叶礼者,宋高宗相颐9世孙,先居武进北孝西乡夏墅,旋又迁安东乡辉龙地村。其五世叶祥,自辉龙村再迁江阴东叶家桥。

宜春叶氏是从江西萍乡迁入的。萍乡《叶氏族谱》中说,一世祖叶辉儒,明末避乱挈眷来萍乡。生三子,……季子叶纲芳,清雍正间(公元1723~1735年)迁宜春县北冷水江婆塘。

⑸上海叶氏:

青浦叶氏是由江苏吴江迁来的。《(青浦)叶氏家谱》中说,始迁祖佚名,字华南,或云为宋石林先生叶梦得二十二世孙,明崇祯时期(公元1628~1644年)自吴江县迁至青浦县蒸里芟稼村。

⑹湖南叶氏:

叶大经之后,有迁至湖南的长沙、宁化、善化、益阳等地的。有一支湖南叶氏,据《叶氏四修族谱》中记载,是南宋人大经开派,大经晚年居广东梅州程乡县,八传到叶德茂、叶德成、叶文保、叶德真,分别为四大派。叶德茂子叶仲华、叶仲彰,叶德成子叶仲显、叶仲盛,叶文保子叶仲仁、叶仲义、叶仲礼,叶德真子叶仲胜、叶仲腾、叶仲明,共成十大房。十房后裔或居长沙、或居宁乡、或居善化、或居益阳。

浏阳叶氏有的是从江西迁入的。萍乡《叶氏族谱》中说,其一世祖叶辉儒,明末避乱挈眷来萍乡。生三子,长子叶继芳于清康熙年间(公元1662~1722年)徙浏阳东乡君家湾……

平江叶氏是自蒲圻(今湖北嘉鱼)迁入的。《平江玉山族谱》中说:始迁祖叶永寿,明洪武二十五年由蒲圻迁平江燕额岭下。

宁乡、湘潭、浏阳叶氏多是由长沙迁入的。《楚南叶氏族谱》中称其一世祖叶淋泗,宋元之际人,世居长沙,传至七世,有孙四人:叶斌、叶赋、叶缃、叶诖。叶斌后无考,余三人分别开派宁乡、湘潭和浏阳。

⑺安徽叶氏:

太平(今安徽当涂)、歙县叶氏为叶梦得后裔。太平《叶氏宗谱》中说,始迁祖行名叶俭十,叶梦得五世孙,元末避兵乱自歙县蓝田迁太邑麻溪,后代转徙中潭、湘津。

桐城叶氏是自婺源(今江西婺源)辗转迁入的,《南阳叶氏宗谱》中称其始祖叶林秀,唐末五代人,世居婺源,传至二十一世叶贵,经商于金陵,明初移居桐城西山余家冲。

黟县叶氏迁自祁门(今属安徽),《黟县南屏叶氏族谱》中称其始迁祖为叶伯禧,元末自祁门县石马山迁黟县南屏山五都村。

⑻江西叶氏:

据《玉山叶氏合修房谱》说:始祖叶乾源,宋朝人,世居江西南丰县花心巷。十五世孙叶文海始由花心巷迁本邑八都下源里,二十五世孙叶正未,清初由下源再迁玉山县徐村;稍后,乾源后裔嘉禾支二十六世孙叶毓标,亦移家玉山,世居东源。

萍乡叶氏是从湖南醴陵迁入的,《萍乡南门叶氏族谱》中说,始迁祖叶萱义,南宋时自醴陵仙石上库迁萍乡南门。另有一支萍乡叶氏是明末从外地避乱迁入的。萍乡《叶氏族谱》说,一世祖叶辉儒,明末避乱挈眷来萍乡。

⑼四川叶氏:

清初四川人烟稀少,为此康雍时期特别颁布招垦条例,实行种种优惠政策,从而吸引了两湖及闽粤等大批农民入川开垦。“迁居者为了得到更多的土地,往往都是整个家庭,或者与至亲密戚结伴而行。叶氏族人在此时也有迁居四川的,民国《叶氏宗谱全谱》中说,广东叶荣山携妻并七子二媳一女共十二人于清康熙六十年(公元1721年)年迁居四川。民国《叶氏族谱一梅州宗谱》中载龙川县叶氏二十五~二十九世有二十九个分支叶氏入川。广东迁居四川的叶氏中还有叶大经后裔,迁到了成都。

《蓉城叶氏宗族全谱》说,是族先世汴梁人,有叶大经者,南宋末官闽,时兵戈四起,南北道梗,遂流寓梅州程乡县。自叶大经后又传二十七世叫叶必琅的,清康熙间由粤入蜀,落业成都仁里乡。湖北蒲圻叶氏迁到了蓬溪县,《蓬溪西乡叶氏续修宗谱》中载:始迁祖叶增璧,先世湖北蒲圻县人,清乾隆间,由蒲圻入蜀,卜居蓬溪县河西李家沟。

⑽海南叶氏:

叶氏入琼始祖叶懋,原籍广东南海,明嘉靖间任文昌训导,后落籍文昌。

⑾台湾叶氏:

叶氏族人最早何时移居台湾,已无从确知,据现有资料显示,台湾见于史载的叶氏是在清康熙年间(公元1622~1722年。据《台湾通志稿·人物篇》中记载,清康熙三十五年(公元1692年),台湾黄教作乱,福建海澄人叶恒章被害,其子子文来台护柩归葬,旋即入台居郡(今台湾台南),自此以后不断有叶氏族人来台定居。

据《台湾府志》、《凤山县志》中记载,清康熙六十一年(公元1722年),广东人叶运城平定朱乱有功,居下淡水。

据《大日本地名辞典台湾篇》载,清康熙六十一年,叶某打猫东堡叶仔内庄;

清乾隆初年(公元1736年),叶五常,入垦嘉义西堡永虞厝、过沟庄;

清乾隆初年,广东人叶古入垦港东中里涵仔口庄、南埔一带;

清道光元年(公元1821年),叶某与邱姓人一道入垦沙连堡内茅埔庄;

清道光八年,广东人叶云,入垦东势角中科庄(今台湾台中东势镇)。

据《台北县志稿开辟志》中记载,清乾隆末年,叶坤入垦今台北县汐止镇东山里作坡内;清嘉庆五年(公元1800年)福建同安人叶天佑入垦台北县八里乡古庄村山猪窟,同年叶聘入垦台北县三峡镇硕石里鱼寮子;

嘉庆末年叶薯臼、叶委与张体合垦今台北县石碇乡格头村。

据《屏东县古碑文集》中记载,清嘉庆八年,叶玉生、叶孟荣与屏东县内埔村人同建天后宫。

据《台湾中部古碑文集成》中记载,清嘉庆九年,广东人叶振旺居今东势镇,与庄民同立东势角圳谕示碑。

据《嘉义县古碑文集》中记载,清道光十六年,叶队与邑人捐修嘉义城。

移居台湾的叶氏大多来自福建和广东两省,除上面提到的外,还有福建同安县。

清康熙末年,叶仲勤入垦今彰化市,叶雄入垦今台北市;

清雍正年间(公元1723~1735年),叶猛入垦今苗栗竹南;乾隆末年,叶再入今台北市土林区,叶天祈、叶志入垦今台北市;

嘉庆年间,叶继茂入垦今台北市,叶通殿入垦今台北,叶乌治入垦今台北板桥,叶英入垦今彰化和美;

道光年间,叶士拱、叶松麟入垦今台北市中山区,叶邦入垦今高雄阿莲。

晋江县人叶求,乾隆末年,入垦今高雄楠梓。安溪县人叶砂,道光年间,入垦今台北市。

平和县叶田人乾隆末年,入垦今桃园市,叶海入垦今南投竹山,后裔移垦鱼池。

海澄县人叶思,道光年间,入垦今竹南。

广东陆丰县。清康熙末年,叶奕明先迁澎湖,后移垦桃园平镇;清雍正年间,叶天意入垦今云林斗六;清乾隆末年,叶必达入垦今新竹竹东,叶仁吉入垦今苗栗南势,叶笃秀入垦今屏东内埔;清嘉庆年间,叶仁奏、叶仁卿入垦今桃园平镇,叶宏波入垦今苗栗;清道光年间,叶壬风入垦今新竹芎林,叶兆庆先迁新竹北埔,后裔移垦今苗栗南庄。

梅县人叶文兴于清乾隆初年入垦台中丰原;叶天开与清嘉庆年间入垦今苗栗镇。长乐县人叶日寿、叶发寿兄弟在清嘉庆年间入垦今台中大甲。

明末清初之际渡海入台的叶氏族人,经过二三百年的繁衍,已在台湾发展成为庞大的家族。据台湾文献委员会的调查统计,叶氏为台湾的二十大姓之一,约有三十余万人,子孙遍及海岛。

1953~1954年间,台湾省文献委员会对台北、基隆、台中、台南、高雄五市,阳明山一特别区,及台北、宜兰、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、台南、屏东、花莲、澎湖十一县所作的调查表明,除桃园、云林、台东、高雄四县外,全省八十二万八千八百零四户居民中,有叶氏一万九百十三户,占全部户数的1.32%,居全省七百三十七个姓氏的第二十位。

孙叔敖者,楚之处士也。虞丘相进之于楚庄王以自代也。三月为楚相,施教导民,上下和合,世俗盛美,政缓禁止,吏无奸邪,盗贼不起。秋冬则劝民山采,春夏以水,各得其所便,民皆乐其生。

庄王以为币轻,更小以为大,百姓不便,皆去其业。市令言之相曰:“市乱,民莫安其处,次行不定。”相曰:“如此几何顷乎?” 市令曰:“三月顷。”相曰:“罢,吾今令之复矣。”后五日,朝,相言之王曰:“前日更币,以为轻。今市令来言曰'市乱,民莫安其处,次行之不定'。臣请遂令复如故。”王许之,下令三日而市复如故。

楚民俗好庳车,王以为庳车不便马,欲下令使高之。相曰:“令数下,民不知所从,不可。王必欲高车,臣请教闾里使高其捆。乘车者皆君子,君子不能数下车。”王许之,居半岁,民悉自高其车。

此不教而民从其化,近者视而效之,远者四面望而法之。故三得相而不喜,知其材自得之也;三去相而不悔,知非己之罪也。

(选自《史记·循吏列传》)

虞丘 (yu qiu) 《路史·国名纪二》谓:“齐采邑”列为齐同族,而《世本》谓楚大夫食邑虞丘,以邑为氏,亦应是齐之同族,有仕于楚者。

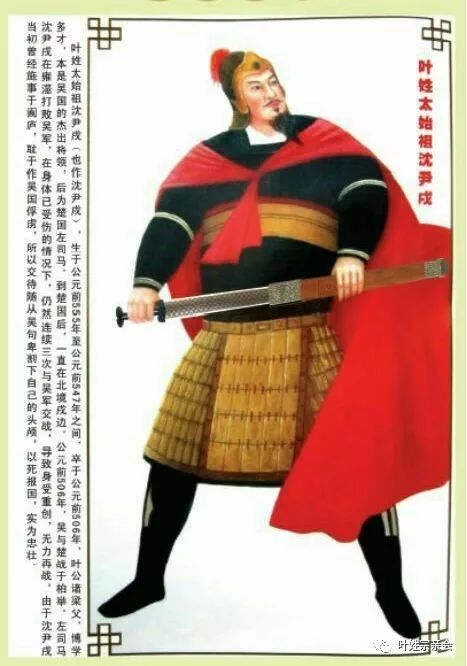

沈(zhen)尹氏,春秋时期楚国的贵族,楚庄王之师友虞丘子桱的后代,因为担任沈尹(太庙祭祀)而得氏。

楚昭王时期沈尹戌曾经参加柏举之战,其子沈诸梁,号叶公,在楚惠王时平定白公胜之乱。旧说沈尹氏出自沈国,与先秦文献和考古文献不合。其他族人有:

沈后臧,沈尹朱,沈尹寿,沈尹赤

望慈亭

叶氏之踪

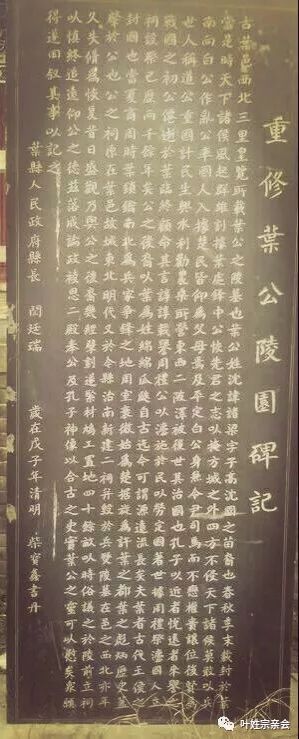

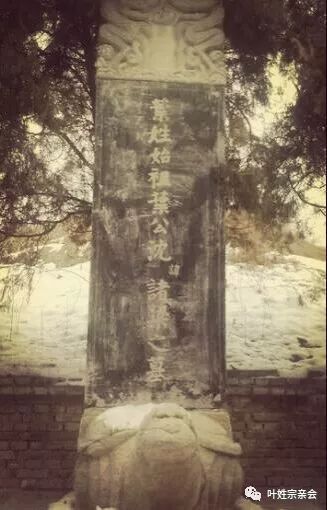

叶公陵

叶邑关遗址

叶邑古城和古城文化犹如一部厚重的历史,诱惑着人们在这里探索、发现。这里有丰厚的文化底蕴,这里有和谐的发展空环境,这里有浓厚的创业氛围,近年来旧县乡围绕叶公文化做大做强旅游经济,全乡呈现出干事创业、稳定和谐的良好发展态势。叶邑古城传久远,叶公故里展新颜,旧县这座厚重的古城,正以崭新的姿态,和着新世纪的凯歌阔步奔向小康……

楚方城

楚长城始建于公元前7世纪,主要分布在豫南的南阳,平顶山,驻马店,信阳4个地级市的25个县(区)。2013年3月8日,河南已用考古学的方法,第一次确定了楚长城的地理位置和走向,下图(1P)是其中的一少部分,位于方城七峰山自然风光生态旅游景区。

楚方城

来源 美篇 觀瀾

叶 姓 大 家 族

家谱 | 祖训 | 名望

文化 | 精神 | 古迹

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)