怎样才能像读白话一样读懂古文

海印

海印按,早在上世纪六十年代初,著名语文教育家张志公就呼吁:语文学习要过三关,字关、句关、篇章关。这三关其实就是文言文也就是古文、或者说读经三关。三关之中,最重要的是字关。1949年以后,语文教育的改革,越改革,字关越难过,问题越加严重。

按照课标的要求,一个小学生毕业掌握的汉字,生活中已经够用了,但是真正达标的能有多少呢?一般以为,识得两三千字,能读报写信看小说,阅读白话文,就算是过了字关。实则,识字的程度有深浅,大家虽然也“识”得不少字,但是并没有真正通字关,即是大学学习了古汉语专业的学生,也未必能通畅阅读古文。究其原因,就是几十年来,通行一贯的随文识字汉语教学法,以文代字,以为用文义可以带出字义,殊不知,这种方法正好是拼音文字的教学方法,拼音文字就是口语化的文字,嘴上怎么说,书上怎么写,文章怎么写,字随文义。浅白的白话文,等同于口语,可是百年教育过去了,我们发现似乎做到了嘴上怎么说,笔下怎么写,可是就是看不懂古文。现实就是笔下杂草丛生,错别字多得惊人,遣词造句经常笑话百出。

从语文教育中文言文的没落,我们应该深刻反省的是:

语文的教育,首先是文字的教育,而文字的教育,汉字有汉字的固有模式,有着其深厚中国文化背景下的文化思维模式,有着其开物成务的智慧启发的方法,有着世界上独一无二的汉字造字规律。去汉字的思维、反文化的传统,用拼音化的西化方式来教汉字,用机械认字的方法,用粗浅的文义来代表字义,结果就是写错用别,望文生义,张冠李戴,直接导致我们阅读文言文就像阅读天书,不会读文言文,结果就是无法了解我们的文化。我常遇见很多家长说喜欢国学。可是我问,你能读懂古文吗?基本都摇头,说读不懂。

呜呼!古文之不读,文化之不继也!

字之道,即学问之道,回归古小学,从汉字教育开始,认识汉字造字规律,启发文化思维。从认字启蒙,去分析、体味、联想、辨别,才能执简驭繁,生动形象地学习汉字、准确地运用汉字。

比如“解”字,就是刀、角、牛,它的本义,就是用刀把角从牛头上剖下来,引申为剖开、分开。这样,再引申为分解、解散、解体、解释、解放、解字等词语句子中的解,意思都与“剖”和“分”有关。从而领会到:把事理加以剖析,让人弄分明了,这就叫解释;把捆绑在人身上的绳索砍断,把枷锁、镣铐从身上分开,去掉,这才达到解救、解放的目的。

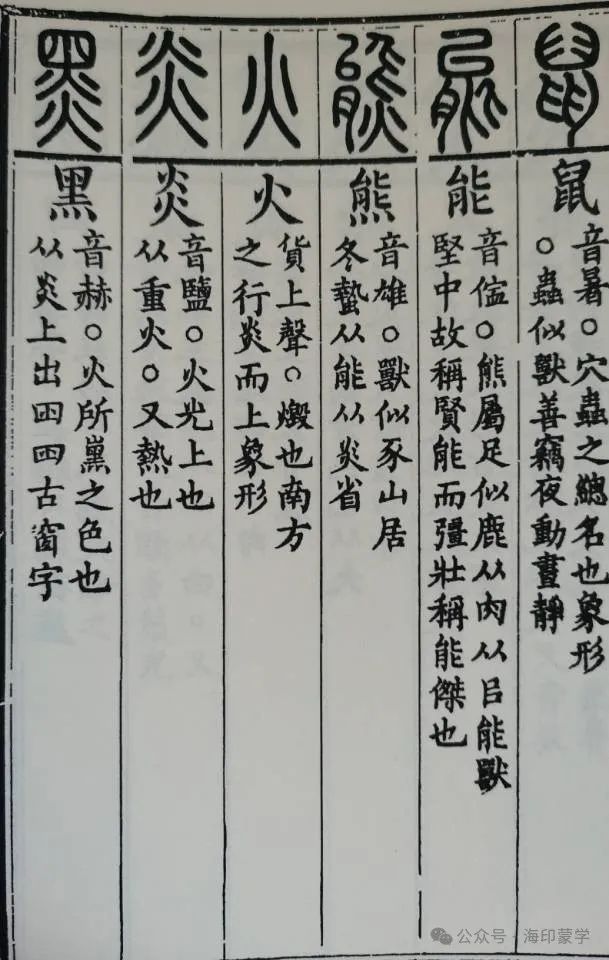

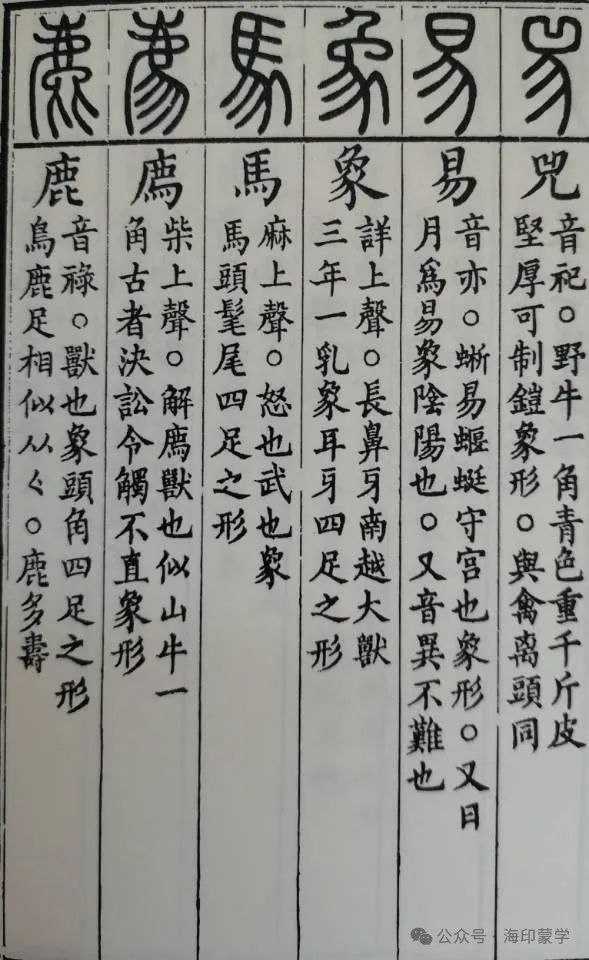

许慎《说文解字》前面理出汉字部首的智慧,汉字可以以部首为纲,排列组合,秩序井然。

比如“两点水”表示寒冷冰冻,而“三点水”表示流水,两者不同,在认识“冰、冻、寒、冷、凛、冽、凉、凝”时就知道两点水在其中的意义,江、河、湖、泊注重表示的流水之态。

又比如:单人旁与双人旁“亻”“彳”,亻是表示侧面的人形,彳是表示有分叉的路,表示道路行走的样子,这样就知道“侍”和“待”字的意义和用法了。

回归“古小学”的意义在于,儿童一开始不需要学习文章之文,先学习汉字本身的字之文,知道了汉字的造字本意,了解了汉字的结构规律,再去读书,那就是古人所言:书读百遍、其义自现!

按:我们未来的语文,文言的回归已成大势所趋,中国人的文化自信首先是中国人可以很轻松地读懂先秦经典,从而能直接从文化的源头汲取智慧,要做到这一点,古小学不可不学。

(原文标题是《教育缘何造就中国人不爱读古文》)

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)