研究背景

近日,RSC 权威期刊《Nanoscale》在线发表了华东师范大学宋也男教授团队有关富含氧空位的多级孔 TiO2耦合低温等离子体降解 VOCs 的最新研究成果,题目为“Volatile organic compound removal by post plasma-catalysis over porous TiO2 with enriched oxygen vacancies in a dielectric barrier discharge reactor”。

该工作通过低氧气压力热处理工艺处理 MOFs 模板获得富含氧空位的多孔 TiO2催化剂。一系列富含氧空位的多孔 TiO2催化剂被后置于 NTP 反应器协同降解甲苯气体分子。催化降解实验和理论计算模拟结果表明,后端 TiO2的氧空位活性位点会吸附活化臭氧,将低温等离子体排放的有毒有害的臭氧分子转化为活性氧自由基,从增加氧活性物种浓度方面提高低温等离子体对 VOCs 的处理能力。实现降低低温等离子体能耗和抑制有害副产物排放的目的。

该工作联合华东师大孙海涛研究员、袁清红研究员、甄广印教授、敬承斌教授、孙卓教授完成,获上海市社科项目资助。

背景介绍

后置催化剂等离子系统(Post Plasma Catalysts,PPC)是近些年发展起来的很有前途的 VOCs 气体净化技术。PPC 催化系统往往能够显著提高 NTP 反应器的能量利用效率和抑制副产物的排放。在 PPC 系统中,NTP 产生的短寿命的活性氧自由基会很快的猝灭掉,能够到达后端催化剂表面的主要有 NTP 产生的臭氧分子、未反应的 VOCs 分子和反应过程中产生的有机无机副产物等。因此,在后端催化剂表面发生的催化臭氧过程在 PPC 复合模式中起到至关重要的作用。

在该工作中,首先使用溶剂法合成的多孔 MIL-125(Ti)作为模板,在低的氧气压力条件下制备了富含氧空位的多孔 TiO2催化剂(Vo- TiO2)。将多孔的 Vo- TiO2催化剂后置于 NTP 反应器时,甲苯的去除和 CO2转化效率均有了明显的提升。该 Vo- TiO2/NTP 催化系统设计的核心理念是利用构造的氧空位作为活性位点吸附活化 NTP 产生的有害副产物 O3分子,在 TiO2催化剂的表面发生一个催化臭氧过程产生一定浓度的氧活性物种,对未反应的 VOCs 气体和 NTP 氧化甲苯产生的有机副产物进行二次氧化分解。从而在提高甲苯去除效率的同时降低有害副产物的排放。在本章工作中使用一系列先进的表征手段和理论计算探究了 TiO2结构中氧空位的浓度与 PPC 催化活性之间的关系,进一步确定了 PPC 催化系统中催化剂与 NTP 之间的协同作用机制。

图文解析

▲

图1.(a)多孔的 TiO2和 Vo- TiO2-X 样品的合成机理图;(b)不同氧气压力条件下合成的 TiO2和 Vo- TiO2X 样品的 XRD 谱图;(c、d)MIL-125(Ti)样品的 SEM 图片;(g、h)Vo- TiO2-5 样品的 SEM 图片;(l、m)TiO2样品的 SEM 图片;(e、i)Vo- TiO2-5 样品的 TEM 图片;(f、n)TiO2样品的 TEM 图片;Vo- TiO2-5 样品的(j)HRTEM 和(k)FFT 图片;TiO2样品的(o)HRTEM 和(p)FFT 图片。

要点:制备的 MIL-12 呈现四方的盘状结构,其长度的范围为 70-150 nm,厚度范围为 50-100 nm。制备的 TiO2继承了 MOFs 前驱体的盘状结构,但是原本光滑的表面变成了由 TiO2纳米颗粒堆叠而成的粗糙表面,这更有利于表面活性位点的暴露。原始的 TiO2样品和 Vo- TiO2样品表面小颗粒的尺寸范围分别为 10–25 nm 和 4–15 nm。两种 TiO2催化剂的内部结构中都能够清晰的看到纳米孔的存在;HRTEM 上面均能清晰的量取到 0.32 nm 的晶面间距,对应着金红石 TiO2结构中(110)晶面;TiO2和 Vo- TiO2样品的 FFT 图呈现规则的点状阵列,量取得到的(101)晶面和(110)晶面之间的夹角为 105°,与四方晶系 TiO2对应的晶面夹角理论数值相一致,进一步证明了所制备的系列催化剂是高质量结晶的金红石结构 TiO2。

▲

图2. TiO2和 Vo- TiO2-X 样品的(a)Ti 2P 高分辨 XPS 谱图、(b)O 1s 高分辨 XPS 谱图、(c)低温 EPR 谱图和(d)拉曼光谱。

要点:XPS,EPR 和 Raman spectrum 证明在合成过程中,降低煅烧环境中氧气的压力有助于增加 TiO2催化剂氧空位的浓度。

▲

图3. 原始的 TiO2和 Vo-TiO2-X 样品在不同的SIE下的(a)甲苯降解效率、(b)、能量利用效率、(c) COx选择性、(d) CO2选择性;(e)反应后 Vo-TiO2-5 的傅里叶红外光谱图;(f、h)后置 Vo-TiO2-5 的 NTP 催化系统尾气中副产物的气质谱图(内插图:副产物的抑制效率统计图);(g)不同的催化剂在甲苯催化降解后碳元素可能的分布情况(SIE=540 J/L)。

要点:五组对比实验组中的甲苯降解效率随着 SIE 的增加都呈现出来了相似的上升趋势,增加输入的能量密度增加了 NTP 腔体内部的高能电子和活性物种的浓度,有利于营造一个更加活跃的环境促进甲苯的断键分解;多孔 TiO2催化剂中氧空位浓度的增加也显著的提高了甲苯的去除效率,针对 TiO2、Vo-TiO2-40、Vo-TiO2-10 和 Vo-TiO2-5 样品,在 SIE 等于 540 J/L 时甲苯的降解效率达到最高值,分别为72%、79%、88% 和 96%;NTP 反应器中甲苯转化后 CO2选择性和 COx选择性随着SIE的增加而增加。在一个特定的SIE下,富含氧空位 TiO2的存在促进了甲苯向 CO2的转化。Vo-TiO2-5 催化剂在后置结合 NTP 反应器时表现出了最好的 CO2选择性和 COx选择性,在 SIE 等于 540 J/L 时,分别达到了最高的 65% 和 76%;NTP 反应器在处理甲苯气体后产生的有机副产物主要由芳香族有机物构成;Vo-TiO2-5 催化剂对 NTP 处理甲苯后产生的苯甲醛、2-甲基-1,4-苯二醇、苄醇、2-甲基-苯酚、3-甲基-苯酚、苯酚、2,5-二甲基正己烷-2,5-二甲羟基过氧化物有机副产物的抑制效率分别为 65%、66%、20%、82%、75%、85% 和 87%;Vo-TiO2催化剂的存在不仅能够提高甲苯的去除效率,而且能够提高整个系统对甲苯的矿化效率,排放尾气中有机副产物的浓度大大降低。

▲

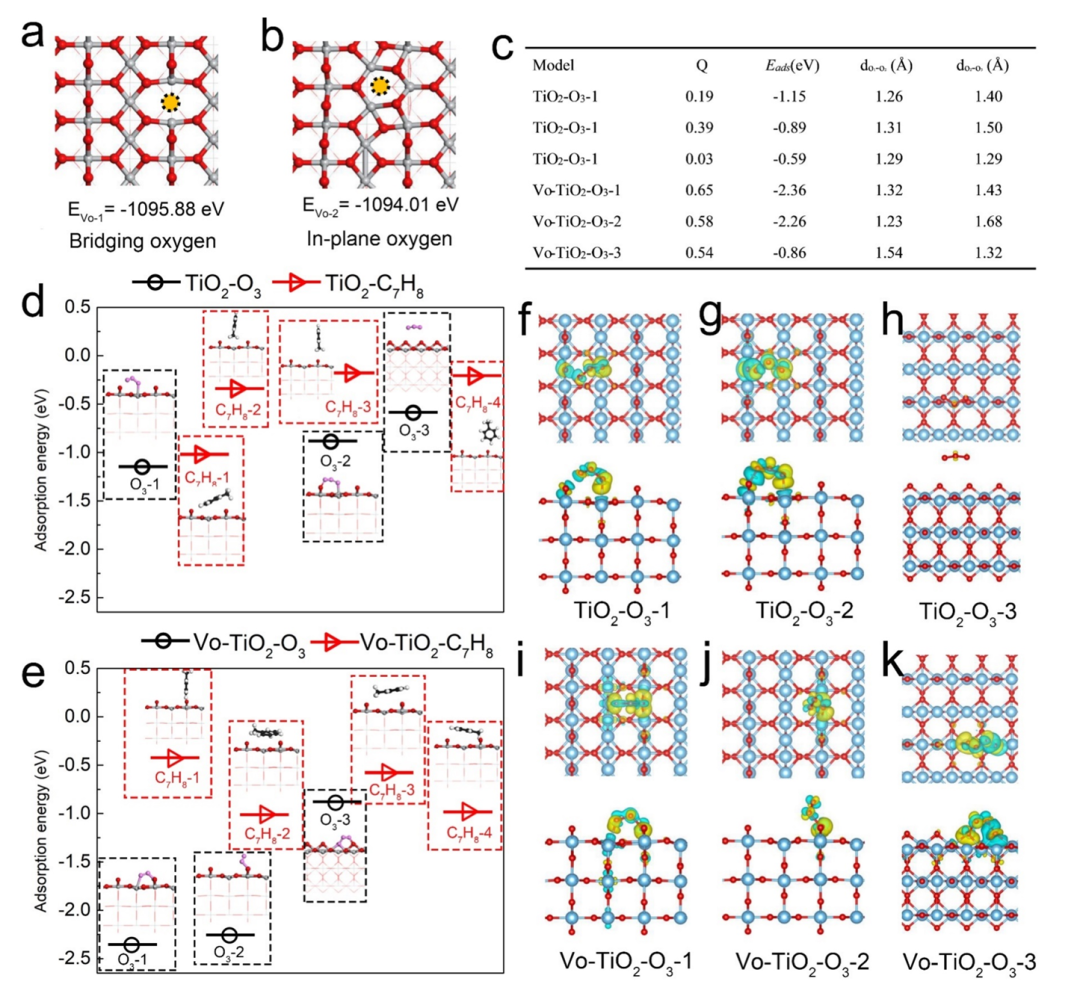

图4.(a)TiO2去掉桥键氧的优化模型;(b)TiO2去掉面内氧原子的优化模型;(c)TiO2和 Vo-TiO2催化活化臭氧分子的模拟计算结果;(d)TiO2对臭氧分子和甲苯分子的吸附能统计;(e)Vo-TiO2对臭氧分子和甲苯分子的吸附能统计;不同构型的臭氧分子吸附到 TiO2(001)表面时的差分电荷分析:(f)TiO2-O3-1、(g)TiO2-O3-2 和(h)TiO2-O3-3; 不同构型的臭氧分子吸附到 Vo-TiO2(001)表面时的差分电荷分析:(i)Vo-TiO2-O3-1, (j) Vo-TiO2-O3-2和 (k) Vo-TiO2-O3-3。

要点:优化模拟后获得结构的能量显示当去掉桥键氧时形成的构型更加稳定;TiO2催化剂表面臭氧的吸附要比甲苯的吸附热力学上更有利。这种变化趋势在 Vo-TiO2催化剂的计算中要更明显,Vo-TiO2-O3-1 的吸附能为 -2.26 eV,而甲苯吸附到 Vo-TiO2催化剂表面最稳定构型的吸附能为 -1.05 eV;TiO2氧空位的引入能够提高催化剂对臭氧分子的吸附能力;差分电荷证明 Vo-TiO2样品与臭氧分子之间的电荷转移效率更高。

全文小结

通过在低氧气压力下煅烧 MOFs 材料成功调控了 TiO2催化剂内氧空位的浓度,获得了多孔且富含氧空位得 Vo-TiO2催化剂。Vo-TiO2-5 催化剂在PPC系统中对甲苯表现出了理想得去除效率和矿化效率。

通过对照实验、捕获剂实验和在线 EPR 谱图确定富含氧空位的 TiO2催化剂对臭氧分子具有更强的吸附能力和更快的电荷转移速率,进而对甲苯具有更强的催化臭氧能力。

该工作研究了 PPC 模式降解 VOCs 气体的协同作用机制,为通过构造氧空位设计高效的 NTP 后置催化剂提供了新的思路。

论文信息

Volatile organic compound removal by post plasma-catalysis over porous TiO2 with enriched oxygen vacancies in a dielectric barrier discharge reactor

Wenjie Wu, Saiyu Bu, Liang Bai, Yuanting Su, Yenan Song*, Haitao Sun, Guangyin Zhen, Ke Dong, Lunhua Deng, Qinghong Yuan, Chengbin Jing and Zhuo Sun*

Nanoscale., 2023, 15, 5909-5918

10.1039/D2NR04952J

通讯作者

宋也男副教授

华东师范大学物理与电子科学学院

宋也男,华东师范大学物理与电子科学学院,纳光电集成与先进装备教育部工程研究中心,副教授、博士生导师。长期致力于碳纳米材料的生长及应用的研究,主要包括基于一维二维纳米材料的纳米能源及环境(污染气体与废水)相关研究。在材料物理与化学著名期刊 Nature Energy、JPCL、ACS Nano、ACS AMI、CEJ、Composite Part A 等发表论文五十余篇,申请授权专利十余项,出版专著一部,担任教育部学位论文评审专家、多本 SCI 杂志客座编辑及审稿人。

相关期刊

rsc.li/nanoscale

Nanoscale

2-年影响因子*

8.307分

5-年影响因子*

7.891分

最高 JCR 分区*

Q1 物理-应用

CiteScore 分†

13.4分

中位一审周期‡

35天

Nanoscale 发表有关纳米科学和纳米技术的高质量研究报道,包括各种跨学科的实验研究和理论研究,涉及的研究主题有纳米结构和纳米材料的合成、功能纳米材料和生物组装体的表征、纳米材料的性质、自组装和分子组织、复杂的杂化纳米结构、纳米复合材料、纳米颗粒、纳米晶体、纳米团簇、纳米管、纳米线、纳米催化、纳米理论建模、纳米电子学和分子电子学、纳米光子学、纳米芯片、纳米传感器、纳米流体和纳米加工、碳基纳米材料和装置、纳米仿生材料、纳米生物技术/生物纳米材料、纳米医学、纳米技术的监管方法和风险评估等等,对物理、化学、生物学、医学、材料、能源/环境、信息技术、检测科学、医疗保健和药物研发、电子工程等领域的科研人员具有广泛的吸引力。该刊由英国皇家化学会同中国国家纳米科学中心共同出版。

Editors-in-Chief

Associate editors

* 2021 Journal Citation Reports (Clarivate, 2022)

†CiteScore 2021 by Elsevier

‡中位数,仅统计进入同行评审阶段的稿件

欢迎联系我们发布论文报道

RSCChina@rsc.org

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)