地球内部广泛存在地震各向异性,其中地壳与地幔介质各向异性尤为显著(Crampin and Peacock, 2008;Silver, 1996),而有关地核介质各向异性的研究较为鲜见。地核各向异性对理解内核的生长过程起着重要作用,将有助于理解“地球发电机”的演化模式。

早在三十年前,Poupinet et al.(1983)和Morelli et al.(1986)为解决PKPdf走时残差在赤道方向和极地方向差异性问题,提出了“由于地核介质各向异性的存在使得地震波速与地震波传播方向相关”的观点。这里,地核各向异性的物理机制被解释为:由内核演化使得流场变形引起的铁晶体排列的结果,即变形织构。

然而,基于PKPdf走时测量的早期地震各向异性模型具有恒定的圆柱各向异性,且快轴方向平行于地转轴。随着对内核结构研究的进一步深入,发现内核是由两个各向异性强度不同的类半球构成,其中西类半球(Western Hemisphere - WH)各向异性平均强度约为4.8%,东类半球(Eestern Hemisphere - EH)各向异性平均强度约为1.4%。然而,由于地震事件和台站分布的限制,此前有学者提出的内核各向异性模型在极地区域数据密度有限。为解决这一问题,Frost et al.(2021)提出了基于最新地震分布的PKPab-df和PKPbc-df新的微分走时测量方法(图1),这一成果发表于Nature Geoscience。

图1 使用极地PKP射线对内核采样(Frost et al., 2021)。(a)此处用于示例源(星形)和接收器(三角形)PKP射线路径分支。PKPdf对内核进行采样,PKPbc和PKPab仍在外核,ξ是内核中PKPdf路径与地球旋转轴间的夹角。(b-d)只有极地路径(ξ

研究发现,微分走时异常表示为内核中的有效P波速度异常,对ξ有很强的依赖性(图1a),极地路径上残差可高达9.9 s,赤道路径上可达到2 s。此外,微分走时异常还取决于射线转折点的经度和深度(图1b-图1d)。通过进一步测试数据发现,有效速度异常随着距离线性增加,即内核中两个半球的转折点半径(图2b),两个半球的距离梯度近似相等,但对西半球较大的异常有偏移。东半球中记录了最大的有效速度异常(≥3.5% dlnV),异常位于约400 km、经度~60°W处的射线底部,而不是内核的中心。

图2 PKPbc-df和PKPbc-df走时观测得到的内核有效速度异常作为ξ和震中距离的函数(Frost et al., 2021)。(a)有效速度异常作为ξ的函数显示出半球形模式,这意味着西半球(红色)比东半球(蓝色)更强的各向异性。每个半球拟合方程S1的各向异性曲线显示为实线;(b)对于ξ≤15°(a中阴影部分)的数据,在西半球(左)和东半球(右)中,内核速度异常是震中距离和射线底部半径的函数。实线表示在相应半球的距离的函数线性拟合,穿过地球中心(180°)的镜像显示为虚线。移动平均线(菱形线)和标准差以2.5°的距离增量突出了平稳趋势。东半球趋势以蓝色虚线扩展到满足西半球趋势(在400 km半径处),西半球趋势以红色虚线扩展到超出数据约束的旋转轴

为了解释地震观测结果,作者指出,由于外核泰勒柱对流作用,内核可能在赤道优先生长,从而在圆柱径向上产生更有效的热传递。均衡调整将使扁球形内核从赤道向内流动,向上流向两级。如果存在强密度分层,这种流动将被限制在最顶层,反之,则会在深层引起变形。赤道平面上内核的任何不对称排热都会导致不对称增长,导致生长内核的横向平移,从而减慢净平移。在地震观测结果的帮助下,作者结合赤道优先生长和半球非对称生长的过程,通过计算机模拟了中性分层内核中的流型(图3)。

图3 内核生长、应变和各向异性(Frost et al., 2021)。(a)结合优先赤道生长和非对称生长速率以及边界处内核生长率和内部流动的草图,分别用黑、白箭头表示,期望地形橙色线条表示;(b)从赤道向两级的不对称生长和运动导致了最强变形的横向和垂直平流

为了在内核长轴方向上产生足够的各向异性,作者基于粘塑性自洽模型,测算了在不同内核年龄、平移速率和单晶结构下由地球动力学模型产生的应变场中位错蠕变引起的各向异性,确定六方最密堆积(hexagonally close-packed – hcp)铁镍合金(Fe93.75Ni6.25)的塑性变形与锥体平面的滑移形成了具有各向异性的内核,其各向异性程度6.6%(图3d),与地震数据相拟。与此同时,通过驱动具有一定年龄、平移率和S2值的模型来约束内核的生长历史,并将这些模型的预测各向异性与地震观测进行比较(图4),作者发现和数据拟合最好的模型是0.4 ≤ S2 ≤ 0.8。在可接受的内核年龄范围,S2 = 0.6和内核年龄为0.5 Ga时,与地震观测和地球动力学约束拟合最好(图4d-图4f)。

图4 5500 K和360 GPa下,六方最密堆积Fe93.75Ni6.25预测的PKP速度异常与观测的PKP速度异常以及内核年龄、S2和平移率之间的权衡(Frost et al., 2021)。(a-c)预测(深蓝色和红色点,灰色方块为平均值)和观测(浅蓝色和橙色点,黑菱形为平均值)有效速度异常作为震中距函数,对于(a)ξ≤15°的数据,由b和c的阴影区域标记,并作为图3中内核生长模型的西半球(b)和东半球(c)的函数。空心圆表示沿旋转轴路径的预测有效速度异常。数据的误差棒显示平均值和2.5°(a)和5°增量(b,c)的一个标准差;(d-f)模型相对于内核年龄与S2(d)、S2与平移速率(e)、平移速率与内核年龄(f)之间权衡的数据的方差缩减,灰色圆圈标记待测值,绿圆圈标记最佳拟合参数,对应于模型在a-c和3D空间的采样点。绿线跟踪任意给定y值下的最佳x值。根据地核电导率,阴影区域模型的内核年龄太小

该研究成果可以更好地解析内核中地震各向异性的三维模式,有助于进一步记录内核的不均匀演化历史,为外核动力学的全球尺度模式提供记录。

地球内部的一个切面显示了固态铁内核(红色)通过液态铁内核(橙色)的冻结而缓慢生长。地震波在南北两极(蓝色箭头)之间穿过地核的速度比穿过赤道(绿色箭头)的速度快。研究人员得出结论,地震波速与方向的这种差异是由于晶体——六角紧密排列的铁镍合金,其本身是各向异性的——与地球自转轴平行而产生的。

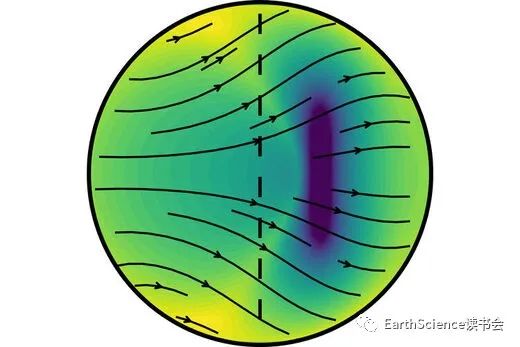

加州大学伯克利分校(UC Berkeley)地震学家的一个新模型提出,地球内核的东侧(左侧)比西侧增长更快。重力通过将铁晶体推向南北极(箭头)来平衡不对称生长。这倾向于使铁晶体的长轴沿着行星的旋转轴(虚线)排列,解释了地震波通过内核的不同传播时间。

地核的不对称生长解释了一个长达30年的谜团——地核中的铁结晶似乎更倾向于沿着地球的旋转轴排列,在西方比在东方排列得更多,而人们通常认为这些晶体的方向是随机的。

这种排列的证据来自对地震波穿过内核的传播时间的测量。地震波在南北旋转轴方向上的传播速度要比在赤道方向上的传播速度快,地质学家将这种不对称归因于铁晶体——这种不对称的铁晶体——其长轴优先沿地轴排列。

如果铁芯是固体晶体铁,铁晶体如何优先定向于一个方向?

科学家说:“最简单的模型似乎有点不寻常——内核是不对称的。”“西侧从东侧一直到中心都是不同的,而不是像一些人认为的那样,仅仅在内核的顶部。我们能解释这一点的唯一方法就是其中一方的增长速度比另一方快。”

该模型描述了不对称增长(东部比西部高约60%)是如何优先使铁晶体沿着旋转轴定向的,而且西部比东部更有准线,并解释了内芯地震波速度的差异。

科学家又说:“我们在这篇论文中提出的是在内核中建立一个不平衡固体对流的模型,它将地震观测结果与合理的地球动力学边界条件相协调。”

主要参考文献

Crampin S, Peacock S. A review of the current understanding of seismic shear-wave splitting in the Earth’s crust and common fallacies in interpretation[J].Wave Motion, 2008, 45(6): 675-722.

Frost D A, Lasbleis M, Chandler B, et al. Dynamic history of the inner core constrained by seismic anisotropy[J].Nature Geoscience, 2021,14: 531-535.

Morelli A, Dziewonski A M, Woodhouse J H. Anisotropy of the inner core inferred from PKIKP travel times[J].Geophysical Research Letters, 1986, 13(13): 1545-1548.

Poupinet G, Pillet R, Souriau A. Possible heterogeneity of the Earth's core deduced from PKIKP travel times[J].Nature, 1983, 305(5931): 204-206.

Silver P G. Seismic anisotropy beneath the continents: Probing the depths of geology[J].Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 1996, 24(1): 385-432.

本文源自:中国科学院地球科学研究院

SOTT官方网站

phys.org官方网站

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)