视之而弗见,名之曰微。听之而弗闻,名之曰希。捪之而弗得,名之曰夷。

问:“视之”、“听之”、“捪之”一般理解为描述道体,何为道体?

答:道体之说自古没有二论,但这种说法是有问题的,凡解《老》者都认为道是贯穿《老子》全书的,而本章就是描写“道”的形状,难道真有放之万物而皆准的道吗?这是不可能的。《道德经》是从《周易》引申出来的思想,每章都是按顺序对应各自的卦,每卦的主题就是《道德经》每章的道,《周易》有六十四个卦,《道德经》就有六十四个主题,也就是有六十四个道,每个道表达的主题和范畴是不同的,怎么能用一道以蔽之呢?我们要弄清楚这句话到底讲的是什么,必须从本章的“言之君”找根源。(关于《道德经》与《周易》卦的关系,请查阅前文《道德经问答70章:揭示老子的不宣之秘》。)

本章按顺序与《周易》泰卦相对应,泰在帛书《易》中写为“(文示)”,上文下示。老子极有可能学的是帛书《易》版本。(文示)下为“示”,从祭祀;上为文,从书写记录。合起来就是祭祀鬼神后得到的神旨。“(文示)”的意思为神灵。

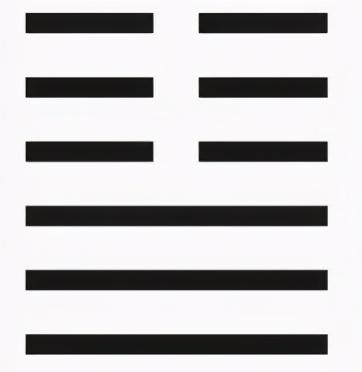

这里对《泰》卦做一下解释,为什么帛书《易》称《泰》卦为“(文示)”,为什么本章要从神灵的角度写起?《泰》卦的符号为:

卦象三阴在三阳之上,从八卦的角度讲是地在天上。《彖辞》解释卦象:“天地交而万物通也。”认为卦的组合地在天上为大吉之象,其实相反,地在天上为大凶,是社会混乱的征象。社会万象的稳定格局都是天在上,地在下;君在上,民在下;阳在上,阴在下。只有跨界的神灵在天之上,才是一种合理的解释。故老子以神灵释卦,谈神灵在社会中的作用。

问:传世本“视之不见名曰夷;听之不闻名曰希;搏之不得名曰微。”把帛书之“微”写为“夷”,“夷”写为“微”。河上公注:“无色曰夷,无声曰希,无形曰微。”到底是河上公解错了呢,还是帛书本写错了?

答:河上公本托名的可能性最大,恐怕不会早于王弼本。所谓“无色曰夷”的说法难以得到文字考据上的支持,此也说明古代学者缺乏严谨性。但为什么要把“夷”解释为无色呢?这是因为“视之”和“搏之”之物都指实体,从表达上难以区分,只好把视觉上的物体用“色”来表述,“夷”便变成了无色。其实王弼本的改动是错误的,应该恢复帛书本为是。

“之”指神灵。“视之而弗见”,凝视神灵却看不到。《说文》:“微,隐行也。”“微”指隐而不现,说明有其物而难见其形,比“无形”之说更具体。“名之曰微”,称它为微。

“希”,无声。四十一章:“大音希声”,说音乐美妙到了极致就没有了声音。“听之而弗闻,名之曰希,”想倾听神灵的声音却什么也听不到,称之为“希”。

帛书“捪”,《说文》:“捪,抚也。从手,昏声。一曰,摹也。”抚摸之义与“搏”相近又有区别,搏之者双方相当;捪之者以上抚下,“夷”字本身即有低下之义。

夷,对东方化外民族的统称,异族之意。在这里当异物讲,即是说神灵属于灵界,不是人间之物。“捪之而弗得,名之曰夷,”用手去抚摸神灵却摸不到实体,称之为“夷”。

问:甲本之“名”,乙本写为“命”,怎么理解两者的不同呢?

答:乙本晚于甲本,两者不是两个来源不同的版本,而是乙本抄写甲本后形成的版本,通过这个例子就很明显地体现了出来。原文“名之曰微”、“名之曰希”、“名之曰夷”,乙本认为应该是命名才对,将之改写为“命”,即“命之曰微”、“命之曰希”、“命之曰夷”。把不好理解的字改成容易明白的字,或者用注释之字取代原字,是乙本和甲本的显著区别,有的学者认为乙本优于甲本,它更接近于我们的认知,原因就在于此。后面还有几处不同之字同样说明这一点。

三者不可至计,故束(口束)而为一。

问:王弼本为“致诘”,“至计”怎么理解?

答:至,尽善尽美之意,就是完美地描述神灵。计,《说文》:“計,会算也。”将整体分开进行计算之意。“三者不可至计,”这三个方面原是一个整体,不能分别开用单独某一项作为神灵的完美形式。

问:帛书甲本的“束(囗束)”,乙本为“(纟君)”,王弼本为“混”,这三个字有什么区别?

答:从字的结构看,(囗束)外囗内束,束为捆绑义,囗为围绕义,意为将不同的形式囊括在同一个抽象概念之中。(纟君),糸为丝线,君为主,将许多丝线缠绕为一根粗线。(囗束)、(纟君)从结构上分析字义相近。“故束而为一,”所以要将三者融合为一个抽象概念来理解。这样看,王弼本之“混”字就差强人意了。

(纟君)字更易理解,应该属于对(囗束)的解释,但不完全准确。

一者,其上不攸,其下不忽。

问:帛书本有“一者”二字,王弼本没有。“一者”是否可有可无?

答:王弼本删去“一者”是错误的。“一”延续上句,将三者融合为一的意思,但“一者”和“三者”在语法上是不同的。“三者不可至计”表示三个句子不能单独理解;“一者”后面有句读,意思就变成了:融合为一的原因。如果表达更明确些,可以写成“一者何?”

问:王弼本此句写为“其上不皦,其下不昧。”改动是很明显的。甲本之“攸”和乙本之“谬”是否相通?

答:就这三个版本的三个不同字来分析,是学术界的一个试金石,可以说当代学术成就越高的学者,离真理走的越远,因为他们的训诂法运用的太娴熟,缺点是把工具当作原理来使用了。兹抄录高明《帛书老子校注》中的一段:

“谬”、“攸”皆幽部字,“噭”属宵部,“宵”、“幽”旁转。“谬”声在明纽,“噭”在见纽,“明”、“见”二纽相通。……通过以上分析,帛书甲本“其上不攸,其下不忽”,乙本“其上不谬,其下不忽”,今本“其上不皦,其下不昧”。三者用字虽异,而古读音相同。“攸”、“谬”、“噭”通假,“忽”与“眛”通假。今本用本字,帛书用借字,当从今本。

高先生的一番训诂术,竟然把假的说成真的,真的说成假的。后版本就是前版本的修改之字,何来的“借字”?此也为古今学术界的通病,学者当分辨之。窃以为,甲本、乙本、王本形成不同字的来源有三种:一是假借,为同义异体;二是注释,用以解释原字之义;三是修改,根据新的思想体系对原字加以修改。甲本之字接近于原本,与竹简本亦有很大区别;乙本既不理解原本之义,又没有形成新的思想体系,多为对甲本的注释;王本与佛教合流,形成了新的思想体系,基本属于对乙本相同版本的修改。今人盛行训诂法,不考虑后两种因素,只以假借解字,而且还是以古本假借于今本之字,以致《道德经》越解越乱。

《说文》:“攸,行水也,从攴,从人,水省。”段玉裁注:“水之安行为攸。”攸可解为施行。“其上不攸”的“上”,指“三者”的上句“视之而弗见,名之曰微。”意为神灵之体看不到,不能作为现实的范例来模仿施行。不可施行者即为谬,“不攸”与“谬”义近,乙本对甲本原来的解释是对的,但保留了“不”字,“不谬”实则成了“不攸”的反义词。

“其下不忽”的“下”,指“三者”的下句“捪之而弗得,名之曰夷。”《说文》:“忽,忘也。”可以理解为轻慢。“不忽”,不轻慢,崇尚。神灵是跨界异物,却被人们普遍崇尚,不敢违背。

本句的意思是:之所以将神灵融合在一起,是因为按照神灵三个特性中不存在的“微”去做,在现实中是没法实行的;按说不同于人们正常思维的“夷”应该被排除在外,却普遍被人们接受和崇尚。

至于王弼本的“噭”、“眛”,则改变了原文主旨,是按照一以贯之的道做的修改,与通假字毫无关系。

寻寻呵!不可名也。

问:王弼本为“绳绳兮”,表示无边无际。“寻寻”如何解?

答:《小尔雅》:“寻,用也。”寻寻呵,具有实用价值的思想才可应用到实践中。“不可名也”,不是简单的字能来概括的。本句由神灵转向治国思想,讲具有实践性方可为我所用,而不可拘泥于概念。因为神灵只有单一的概念,而没有完整的思想体系。这句话可以联系到《周易》,《周易》卦外现卜筮之形,内含实践思想,我们学习《周易》,应多体会其中的治国思想,而忽略其筮卦之名。

复归于无物。是谓无状之状。无物之象。是谓沕望。

问:本句的指向是什么呢?

答:本章对应《周易》泰(文示)卦,意在探讨神灵的作用,这一句极有可能是讲《周易》卦的发展和应用问题。《周易》原属占蓍之用,为“无物”之体;文王填写卦爻辞后,就变成了周国灭商兴周的指导思想,为有物。现如今人们因为不明白文王创作思想,只好用象数解卦,即为“复归于无物”。

“状”为状态,现状。无状,与现实相脱离。“是谓无状之状”,这就叫与现实相脱离的状态。

“物”指说辞,即卦爻辞。“象”指卦体。人们弃卦爻辞而用八卦之象推断世间万物,就是“无物之象”。指失去了《周易》的真正价值。

“沕”,《玉篇•水部》:“沕,没也。”“望”,望月,满月为望月,指月亮的光芒。“是谓沕望”,这就叫掩没了月亮的光芒。这句话的意思是,人们在学习《周易》时,过于崇尚神灵的作用,而失去了《周易》的真正价值。

王弼本将“沕望”写为“忽恍”,实为错改。

本句开始进入理论与现实的话题,由于人们不理解文王写《周易》的卦象规则,妄自用八卦卦象推断卦爻辞,得出来的结论即脱离了文王时代的历史状态,又难以符合社会现状,从而掩没了圣人的思想光芒。

随而不见其后,迎而不见其首。

问:王弼本:“迎之不见其首,随之不见其后”,与帛书本不同之处:一是以“之”代替“而”字,以“之”代指道,这样就砸实了“道体”之说;二是把“迎之”改在前面,“随之”改在后面,说明“道”的意念是先存在的,我才能迎着他,再跟随他。是不是王弼本更有道理?

答:这恰恰说明王弼是不懂《道德经》的。“道”是永恒的,不存在历史概念,也不存在正确与否的问题,所以王本“迎”在先,“随”在后。而帛本的“随”在先,“迎”在后,说明是有历史概念的,意在追随先代,迎接后代,与王弼所认知的“道”没有关系。

“随”谁呢?通过学习《周易》,追随圣人(文王)思想。为什么见不到其后呢?由于人们对《周易》的误解,现在已经见不到文王思想的真实面貌了,更见不到文王思想对现实社会的指导作用。“迎”谁呢?在新时代,用《周易》思想开创新的社会理念,迎接新时代的理论。为何“不见其首”?从现有资料看,《易传》作为儒家思想组成部分,是唯一流传下来的解《易》著述,说明在战国(太史儋)时代儒家属于学术权威,但儒家对《周易》的诠释却是不准确的。《周易》原是文王在商末用于开创新时代的宏大思想体系,却被儒家解说后趋向于虚无,失去了其建立新社会秩序的功用,没有新思想的产生,故此“迎而不见其首”。

执今之道,以御今之有。

问:王弼本及各传本皆为:“执古之道,以御今之有。”今、古概念相反,究竟哪个字符合老子思想?

答:王弼崇尚虚无,认为老子始终在推崇一个放之古今而皆准的天道,所以觉得把“今”改为“古”才符合老子思想,其实从来就没有人解释清楚这个天道究竟是什么。老子之所以伟大,在于他那与时俱进的思想,这种与时俱进的思想贯穿在《道德经》始终,只是被后人做了改变,从思想到文字都随着时代的延续逐渐进行了改变。“道”,治国理念和方略。“今之道”,与当前社会发展相吻合的治国理念。

为什么要写“执今之道”?以孔子为代表的儒家学派提出“克己复礼”,要让自己的言行符合周礼的要求,即为“执古之道”。老子的思想远远超出了“仁”“义”“礼”的范畴,他认为文王以《周易》指导周国开创了大业,但今人已无法正确理解文王的思想精华,只是机械地照搬卦爻辞和早期的治国方略来解决当前问题,形成了一系列空洞的说教。应当坚持创新思想,用今天的觉悟解决今天的社会问题,即“以御今之有”。“御”,驾驭。“御今之有”,驾驭新时代的马车。有了新的思想体系,就可以决定时代发展的方向,故这个“御”字分量很重,表示开创未来的领导责任。

以知古始,是谓道纪。

问:现代学者一般解释为:能够了解宇宙的初始,叫作道的纲纪。是否应该这样理解?

答:王弼注:“上古虽远,其道存焉,故虽在今可以知古始也。”王弼所说的上古也不会早于唐虞时代,不知何时老子摇身一变成了天文学家,关心起宇宙来了,这无疑是在“捧杀”老子。

那么“古”的年代应该如何确定呢?老子《道德经》是通过对《周易》的诠释来创造新时代理论,而周文王是《周易》的创作者,老子在回溯《周易》理论的起始,卦爻辞产生的年代即可断定为“古”的年代。《道德经》中有七个“古”字,都可以周文王时代加以确定,这样《道德经》思想才不会成为无源之水。

纪,可以解为纲纪,也可解为端绪,此处应该解为端绪。道,治国方略。“道纪”,治国方略的产生。

“以知古始,是谓道纪”,要知道从文王时代就开始实行了,这就是一直被遵循的治国方略的开端。周文王用《周易》提出全面而深远的开创新时代的治国方略,最终推翻了商王朝,开创了大周时代,在老子看来这是治国方略的开端,而历史发展到战国时代,新的社会形势已非商周之际,原有的理论难以解决现在新的社会矛盾,必须用新的理论体系才能适应时代的发展。文章从开始的筮卦神灵转向治国方略,又有治国方略延伸到理论创新,思想发展的脉络清晰可见。古为今用,与时代发展相向而行,这就是老子的伟大之处。(如对《周易》思想有异议,可参阅杨吉德《周易说解》一书。)

今译解读

想看它,却观瞻不到它的容貌,称之为微;

想听它,却听不到它的声音,称之为希;

想抚摸它,却触摸不到它的形体,称之为夷。

这三个方面原是一个整体,不能分别开用单独某一项作为神灵的完美形式。

所以要将三者融合为一个抽象概念来理解。

之所以将神灵融合在一起,是因为如果按照神灵三个特性中不存在的“微”去做,在现实中是没法实行的;按说不同于人们正常思维的“夷”应该被排除在外,却普遍被人们接受和崇尚。

具有实用价值的思想才可应用到实践中,不是简单的字能来概括的。

现如今人们因为不明白文王创作思想,只好回归用象数解卦之路。这就叫与现实相脱离的状态。人们过于崇尚神灵的作用,从而失去了《周易》的真正价值。

由于人们对《周易》的误解,现在已经见不到文王思想的真实面貌了。

走进了新时代,却又见不到新思想的产生。

要用新思想形成新的治国方略,才能驾驭今天的时代马车走向未来。

要知道这是从文王开始的,只能叫作开创新时代治国方略的开端。

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)