琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,笔者认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。清朝时期出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合字画年代背景的记载,赏字更是别有一番趣味。

——题记

公元1644年3月,李自成攻克北京,明亡。同年5月清兵进京,10月顺治帝迁都北京,清政府开始统治中国。

对于满清的统治者来说,一方面必须压制各种反抗,另一方面也必须尽快融会吸收汉族传统文化,从而实现长久的统治。为此,清政府采取了两项相反相成的文化政策:一是大兴文字狱,以钳制任何可能的文化反抗,二是主动地对传统中国文化进行整理。而陷入异族统治下的知识分子,开始倡导通经致用,朴学逐渐兴起。在朴学学风中成长的金石、考据学,让人们重新发现了秦汉、北朝书法的艺术价值,从而形成清代书法发展的新格局。从这个意义上说,清代是我国书法史上的转型和总结时期。

清代前期,国势初平,百废待兴,尚无力过多关心书法,因此这时期基本上延续的是晚明书风,大体可以看作三线发展:一是晚明行草书风的新发展,二是传统书风,三是篆隶初兴。

中国清代书法在近300年的发展历史上,经历了一场 艰难的蜕变,它突破了宋、元、明以来帖学的樊笼,开创了碑学,特别是在篆书、隶书和北魏碑体书法方面的成 就,可以与唐代楷书、宋代行书、明代草书相媲美,形成了雄浑渊懿的书风。尤其是碑学书法家借古开今的精 神和表现个性的书法创作,使得书坛显得十分活跃,流派纷呈,一派兴盛局面。

清代历二百六十余载,在中国书法史上是书道中兴的一代。清代初年,统治阶级采取了一系列稳定政治,发展经济文化的措施,故书法得以弘扬。明末遗民有些出仕从清,有些遁迹山林创造出各有特色的书法作品。顺治喜临黄庭,遗教二经;康熙推崇董其昌书,书风一时尽崇董书,这一时期,惟傅山和王铎能独标风格,另辟蹊径;乾隆时,尤重赵孟頫行楷书,空前宏伟的集帖《三希堂法帖》刻成,内府收藏的大量书迹珍品著录于《石渠宝笈》中,帖学至乾隆时期达到极盛,出现一批取法帖学的大家,如乾隆、嘉庆年间的刘墉。

至清中期,古代的吉书、贞石、碑版大量出土,兴起了金石学。嘉庆、道光时期,帖学已入穷途,当时的集大成者有刘墉,邓石如开创了碑学之宗,阮元和包世臣总结了书坛创作的经验和理论。咸丰后至清末,碑学尤为昌盛。前后有康有为、伊秉绶、吴让之、何绍基、杨沂孙、张裕钊、赵之谦、吴昌硕等大师成功地完成了变革创新,至此碑学书派迅速发展,影响所及直至当代。纵观清代260余年,书法由继承、变革到创新,挽回了宋代以后江河日下的颓势,其成就可与汉唐并驾,各种字体都有一批造诣卓著的大家,可以说是书法的中兴时期。

清中期,乾隆、嘉庆前后,董、赵的影响渐弱,文人们向古代传统的追寻逐步深入,这使得篆隶书法的复兴步伐加快了,对晋唐宋元明传统的学习范围也大大扩展,由此成为两股基本的力量。

清晚期,嘉庆、道光前后,阮元、包世臣倡兴碑学,从理论上鼓吹秦汉北碑传统在书法史和书法美学系统中的地位,使之成为一时显学。但深入实践的许多书家,并未完全舍彼取此,而是各取所长,自觉不自觉地寻求融合之道,使两大传统都获得了新的发展契机。

下面我们一起分享郑板桥的书法作品。他的书法作品很多,我们一起分享有出处,并且是公认经典的作品。

郑板桥(1693年-1766年),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生,江苏兴化人,祖籍苏州。清代书画家、文学家。

康熙秀才,雍正十年举人,乾隆元年(1736年)进士。官山东范县、潍县县令,政绩显著,后客居扬州,以卖画为生,为“扬州八怪”的重要代表人物。

郑板桥书法,用隶体掺入行楷,自称“六分半书”,人称“板桥体”。其画,多以兰草竹石为主,兰竹几成其心灵的郑板桥的书法艺术,在中国书法史上是独树一帜的。

由他23岁写的《小楷欧阳修《秋声赋》和30岁写的《小楷范质诗》推知,板桥早年学书从欧阳询入手。其字体工整秀劲,但略显拘谨:这与当时书坛盛行匀整秀媚的馆阁体,并以此作为科举取士的标准字体有关。对此,郑板桥曾说:“蝇头小楷太匀停,长恐工书损性灵。”在他40岁中进士以后就很少再写了。郑板桥书法最被称道的是“六分半书”,即以“汉八分”(隶书的一种)杂人楷、行、草而独创一格的“板桥体”。

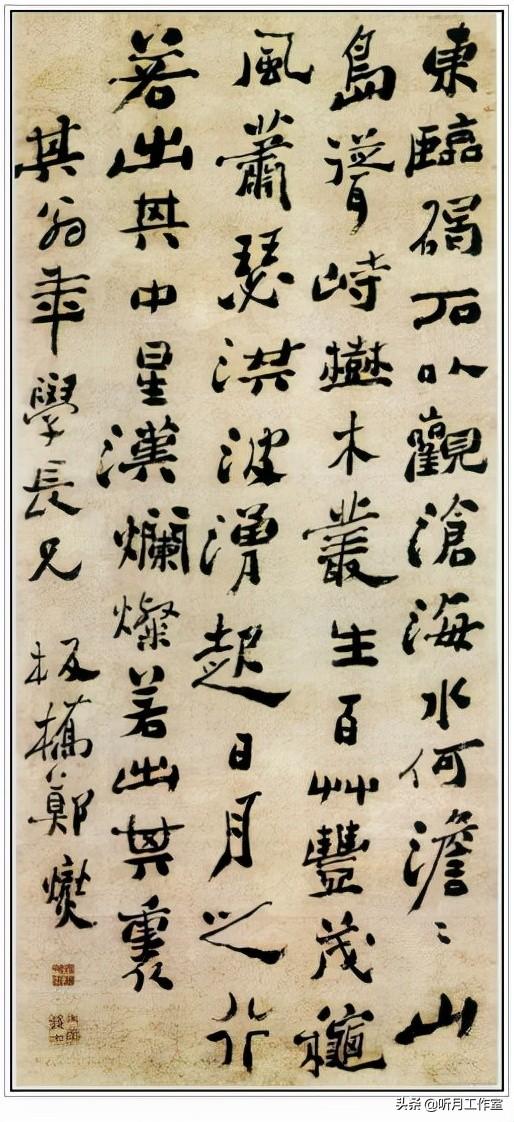

“六分半”书,是郑板桥对自己独创性书法的一种谐谑称谓。隶书中有一种笔画多波浪的“八分书”,所谓“六分半”,其意大体是隶书,但掺杂了楷,行、篆、草等别的书体。《行书曹操诗》轴(如同,现藏扬州博物馆)可视为“六分半”体的代表作。此件写曹操《观沧海》诗,幅面很大,平均每宇有10平方厘米以上,字体隶意颇浓,兼有篆和楷;形体扁长相间,宅势以方正为主而略有摆宕。拙朴阔悍,恰与曹诗雄伟阔大的风格相似。郑板桥曾在《赠潘桐冈》诗中称道自己的书法:“吾曹笔阵凌云烟,扫空氛翳铺青天。一行两行书数字,南箕北斗排星躔。”

郑板桥书法作品的章法也很有特色,他能将大小、长短、方圆、肥瘦、疏密错落穿插,如“乱石铺街”,纵放中含着规矩。看似随笔挥洒,整体观之却产生跳跃灵动的节奏感。如作于乾隆二十七年的《行书论书》横幅,时已七十高龄,乃晚年佳作。大意是说苏东坡喜用宣城诸葛氏齐锋笔,写起来十分如意,后来改用别的笔,就手心不相应。板桥自己喜用泰州邓氏羊毫笔,写起来婉转飞动,无不如意。于是把泰州邓氏羊毫比作宣城诸葛齐锋,最后说:“予何敢妄拟东坡?而用笔作书皆爱肥不爱瘦,亦坡之意也。”整幅作品结字大大小小,笔划粗粗细细,态势欹欹斜斜,点画、提按、使转如乐行于耳,鸟飞于空,鱼游于水,在一种态情任意的节律中显露着骨力和神采:清人何绍基说他的字“间以兰竹意致,尤为别]趣”。从这件作品的章法、结体和笔画,不难看出他“波浪奇古形翩翩”的兰竹精神。

主要书法作品有:《行书李白五言诗轴》《行书李白诗轴》《行书东坡尺牍中堂》《行书录东坡书札轴》《自书诗四首中堂》《行书金农诗横幅》《东坡烟江叠嶂诗卷》《难得糊涂》《吃亏是福》《戒子铭》《行书轴》《行书自作唐多令词扇》《楷书立轴》《行书怀素自叙帖语轴》《行书轴》《行书刘禹锡送李仆射赴镇诗轴》《行书七绝三首》《行书诗轴》《行书赠诗轴》《行书诗轴》《行书轴》《隶书轴》《行书怀素自叙帖语轴》《行书赠西翁轴》《歌谣轴》《行书诗轴》《行书祝允明诗轴》《行书诗轴》《行书诗轴》《行书诗轴》《为南岗作行书轴》《行书诗轴》《行书曹操诗轴》《行书论书诗轴》《行书满江红轴》《行书中堂李白长干行一首》《行书轴》《行书梁武帝论书中堂》《行书李白秋登宣城谢眺北楼诗轴》《行书扬州杂记卷》《书信手札》等。

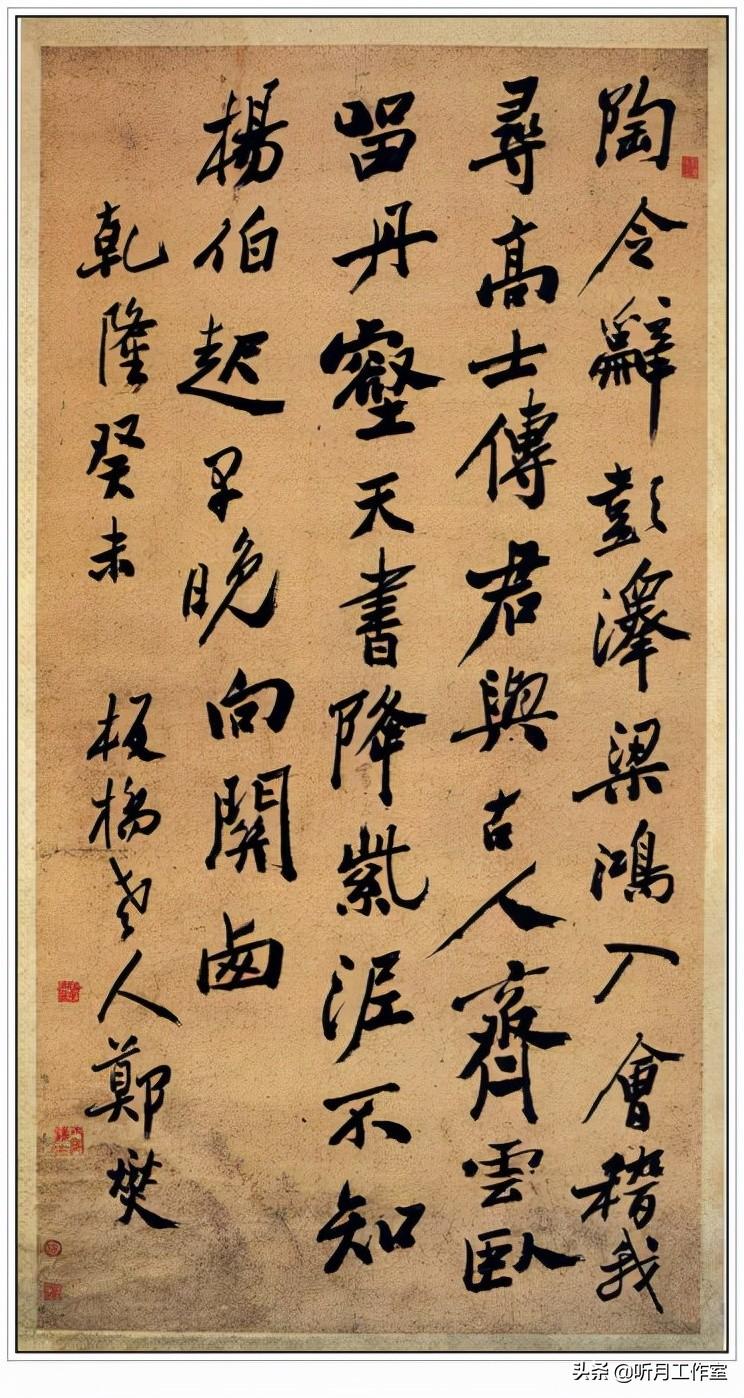

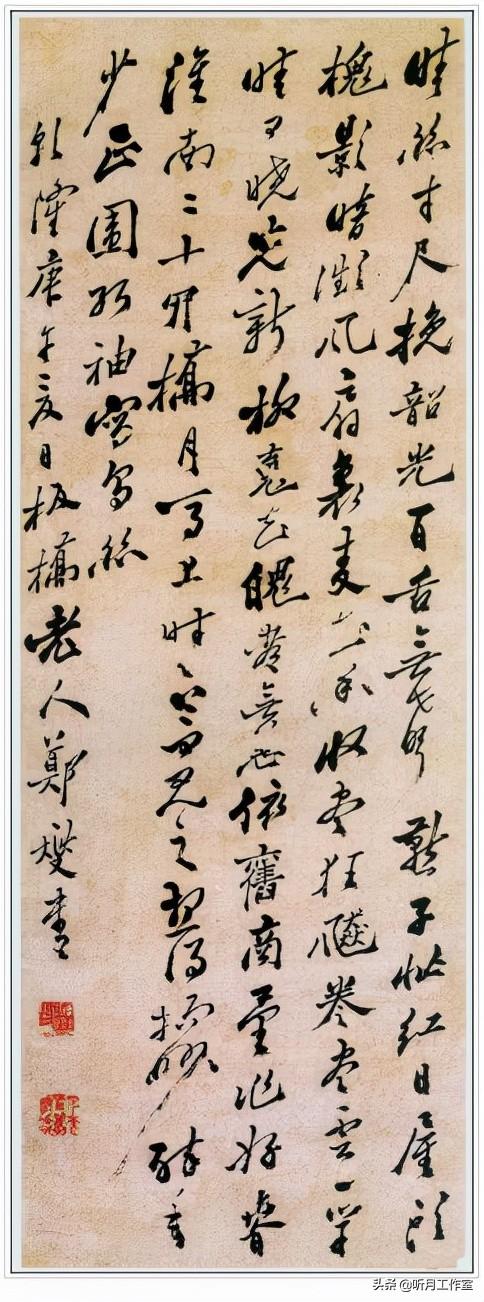

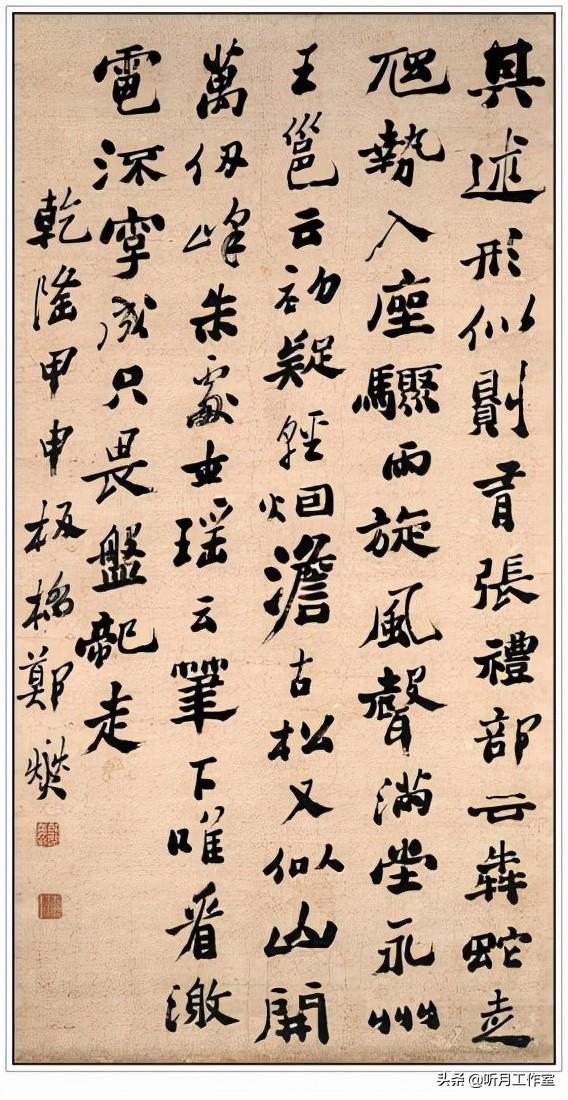

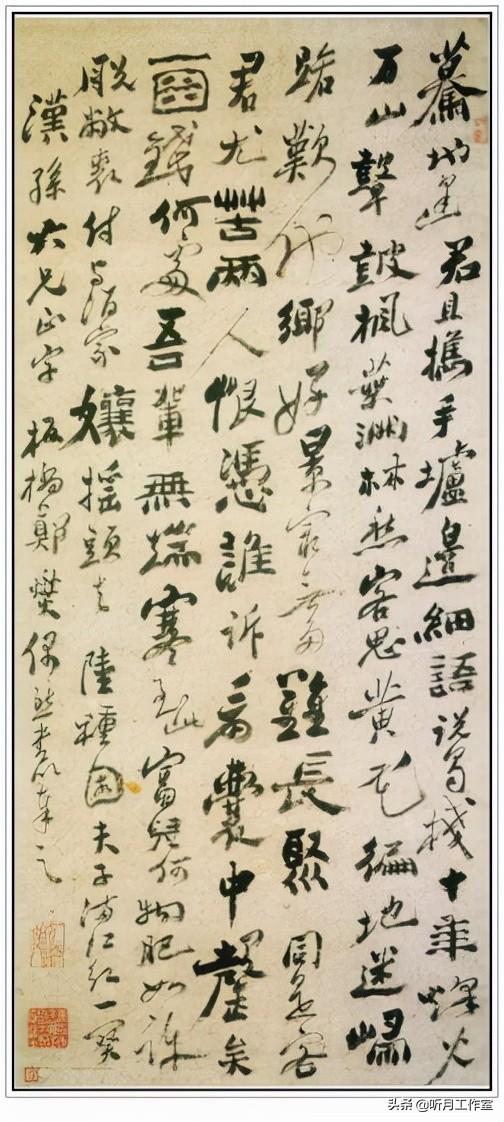

清朝时期著名书法家郑板桥《行书李白五言诗轴》赏析

郑燮《行书李白五言诗轴》纸本行书 183.5×94.3cm 1763年 湖南省博物馆藏。释文:陶令辞彭泽,梁鸿入会稽。我寻高士传,君与古人齐。云卧留丹壑,天书降紫泥。不知杨伯起,早晚向关西。款署:乾隆癸未。板桥老人郑燮。钤印:燮何力之有焉(白文)、丙辰进士(朱文)。

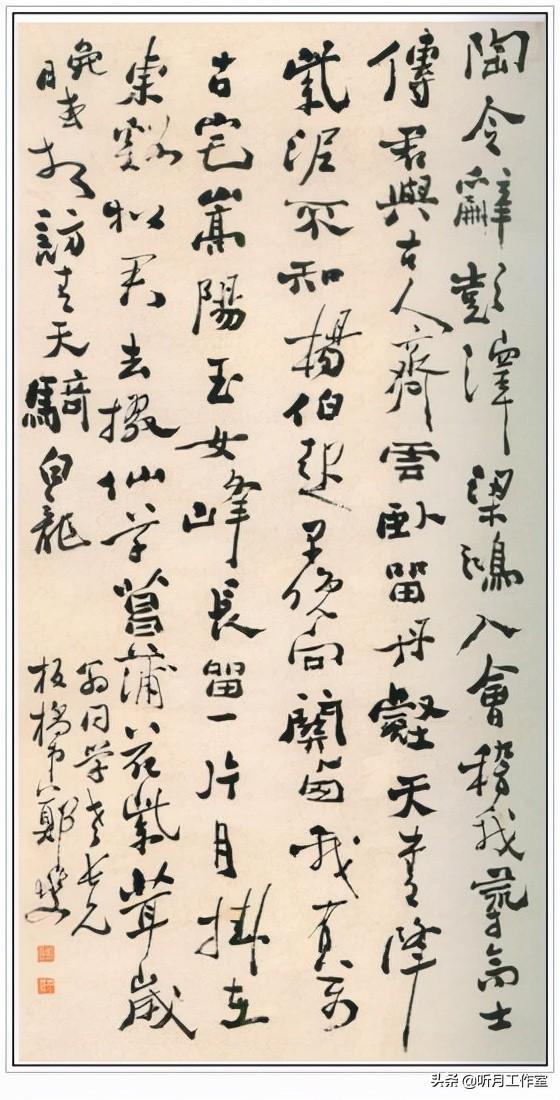

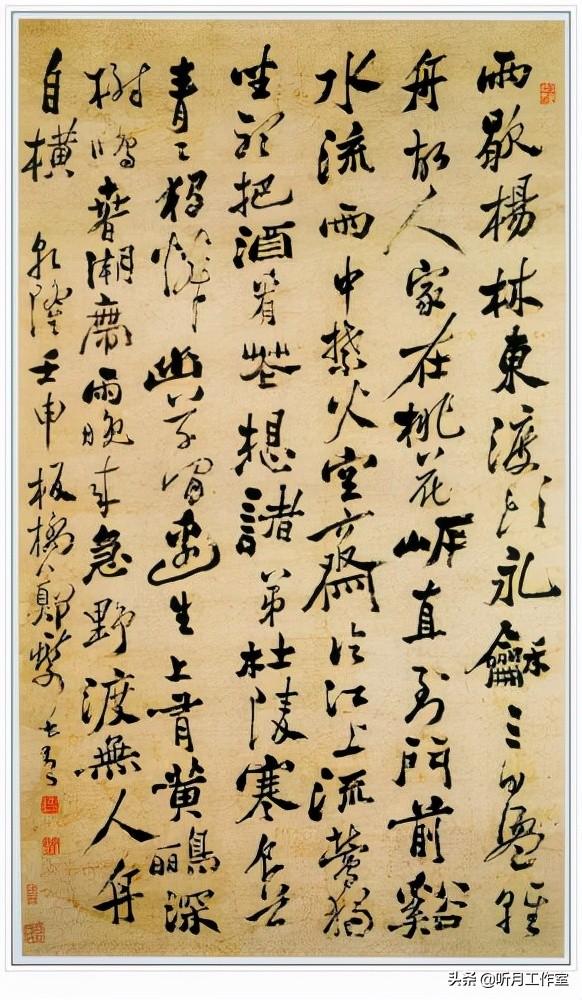

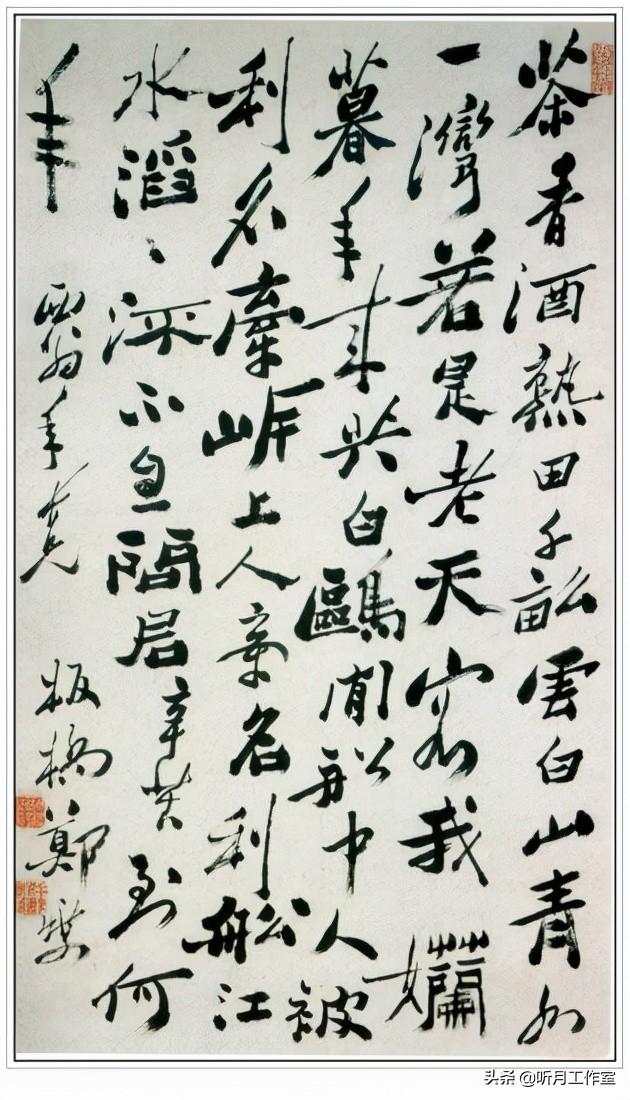

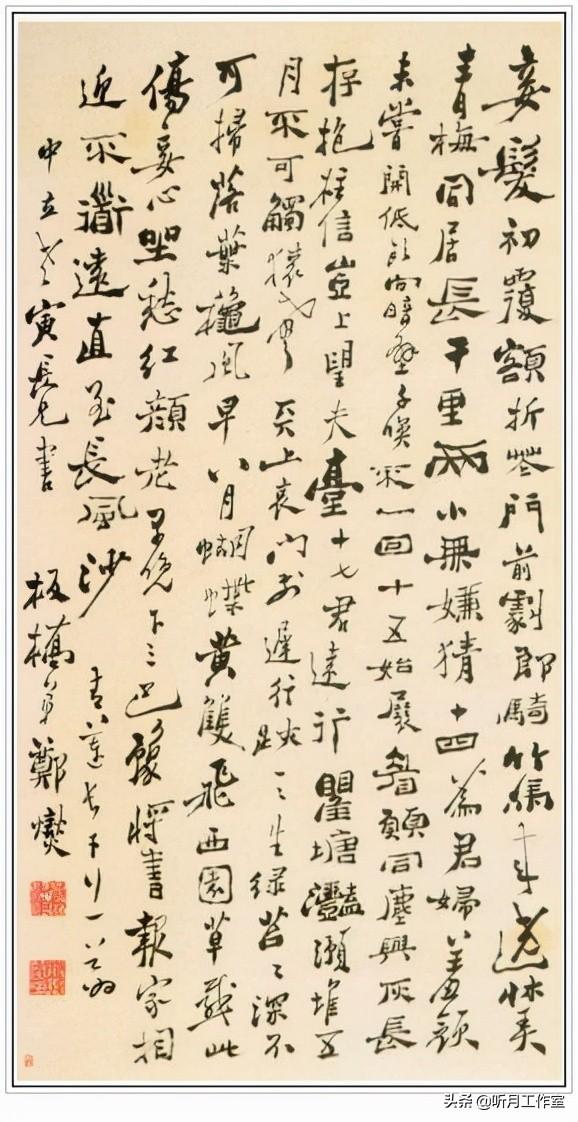

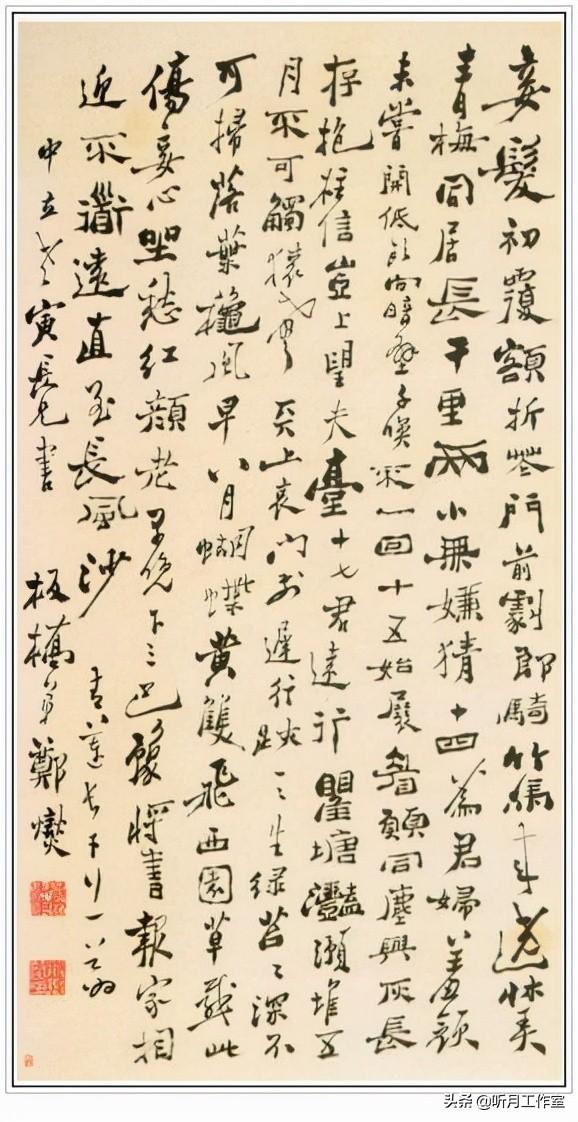

清朝时期著名书法家郑板桥《行书李白诗轴》赏析

郑燮 《行书李白诗轴》纸本行书 174×90cm 济南市博物馆藏。释文:陶令辞彭泽,梁鸿入会稽。我寻高士传,君与古人齐。云卧留丹壑,天书降紫泥。不知杨伯起,早晚向关西。我有万古宅,嵩阳玉女峰。长留一片月,挂在东溪松。尔去掇仙草,菖蒲花紫茸。岁晚相逢,青天骑白龙。款署:翁同学老长兄,板桥弟郑燮。钤印:郑燮(白文)、克柔(白文)。

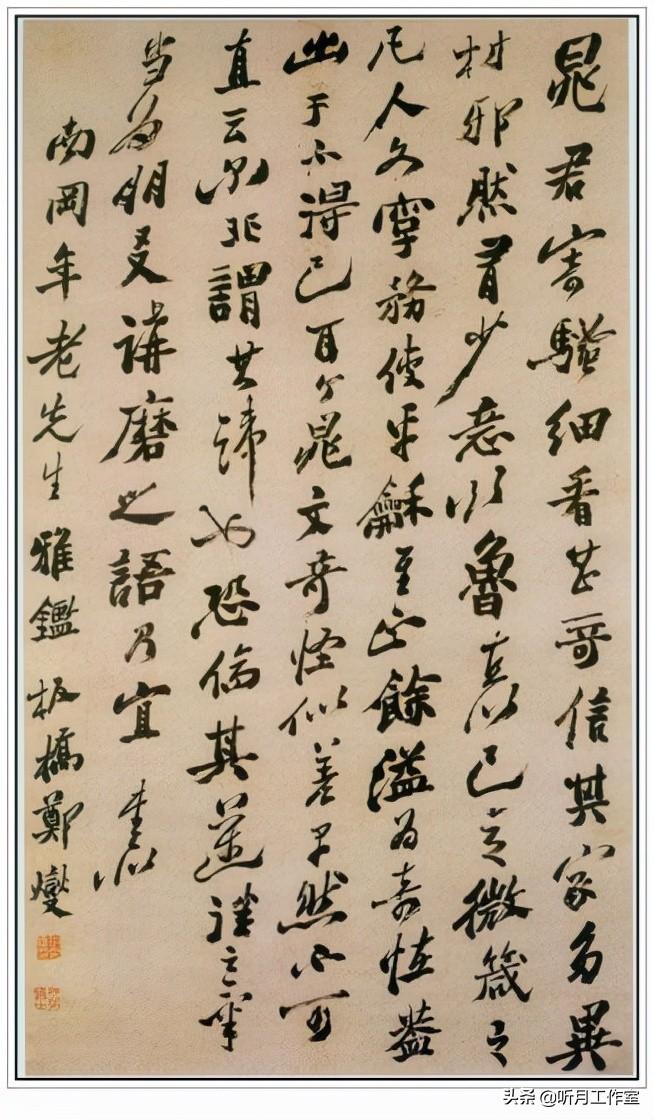

清朝时期著名书法家郑板桥《行书东坡尺牍中堂》赏析

郑燮 《行书东坡尺牍中堂》纸本行书 176.4×110cm 辽宁省博物馆藏。释文:晁君寄骚,细看甚奇,信其家多异材耶?然有少意,欲鲁直以己意微箴之。凡人文字,务使平和,至足余,溢为怪奇,盖出于不得已也。晁文奇怪似差早,然不可直云耳。非谓其讳也,恐伤其迈往之气,当为朋友讲磨之语乃宜。款署:书似南冈年老先生雅鉴,板桥郑燮书。钤印:郑燮信印、丙辰进士。

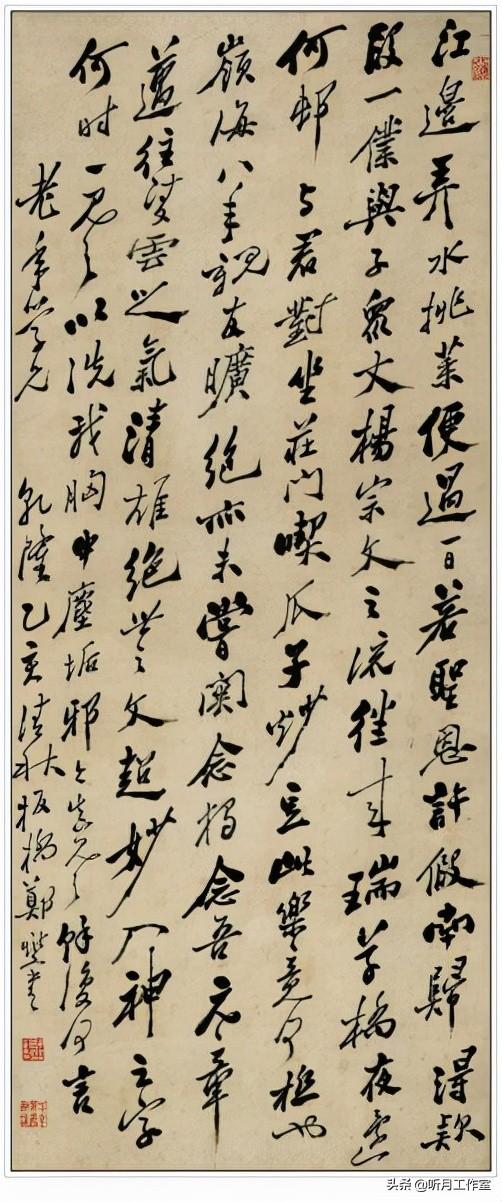

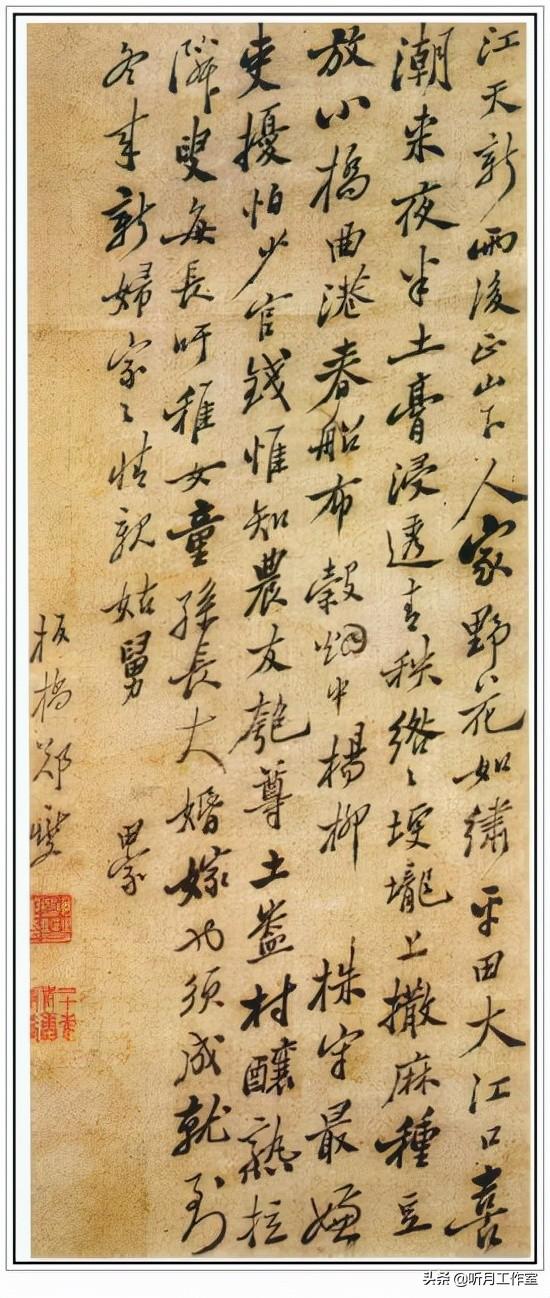

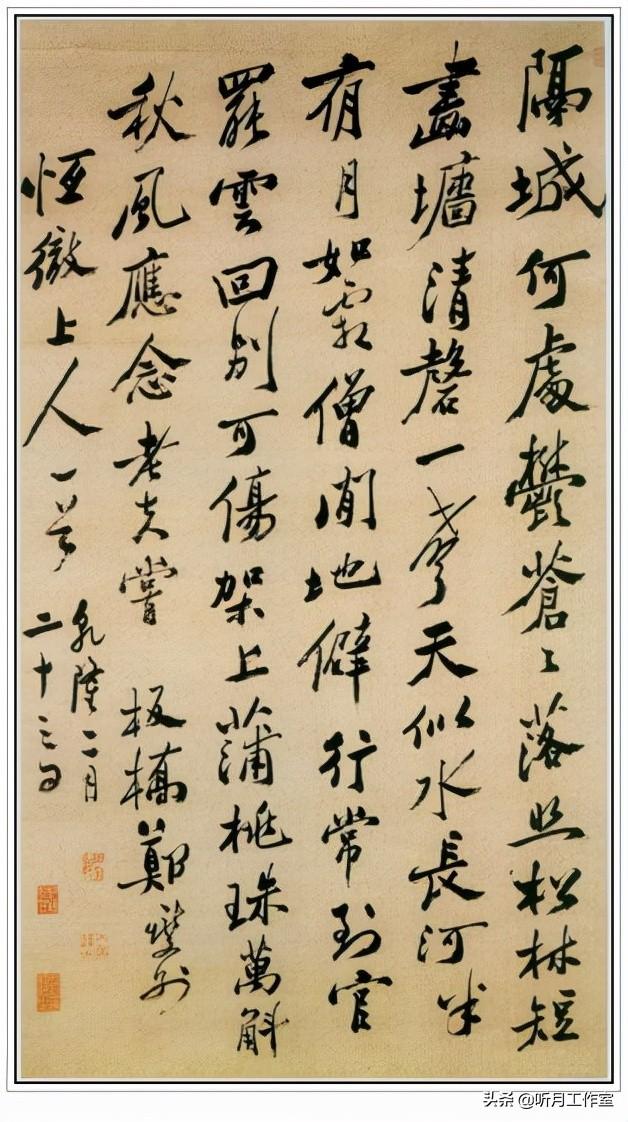

清朝时期著名书法家郑板桥《行书录东坡书札轴》赏析

郑燮《行书录东坡书札轴》纸本行书 171.8×56.1cm 辽宁省博物馆藏。释文:江边弄水挑菜,便过一日,若圣恩许假南归,得容段一仆与子众丈、杨宗文之流往来瑞草桥,夜还何邨,与君对坐庄门,吃瓜子炒豆,此乐竟何极也。岭海八年,亲友旷绝,亦未尝关念,独念吾元章迈往凌云之气,清雄绝无文,超妙入神之字,何时一见之,以洗我胸中尘垢邪。今真见之,余复何言?老年学兄。乾隆乙亥清秋,板桥郑燮书。

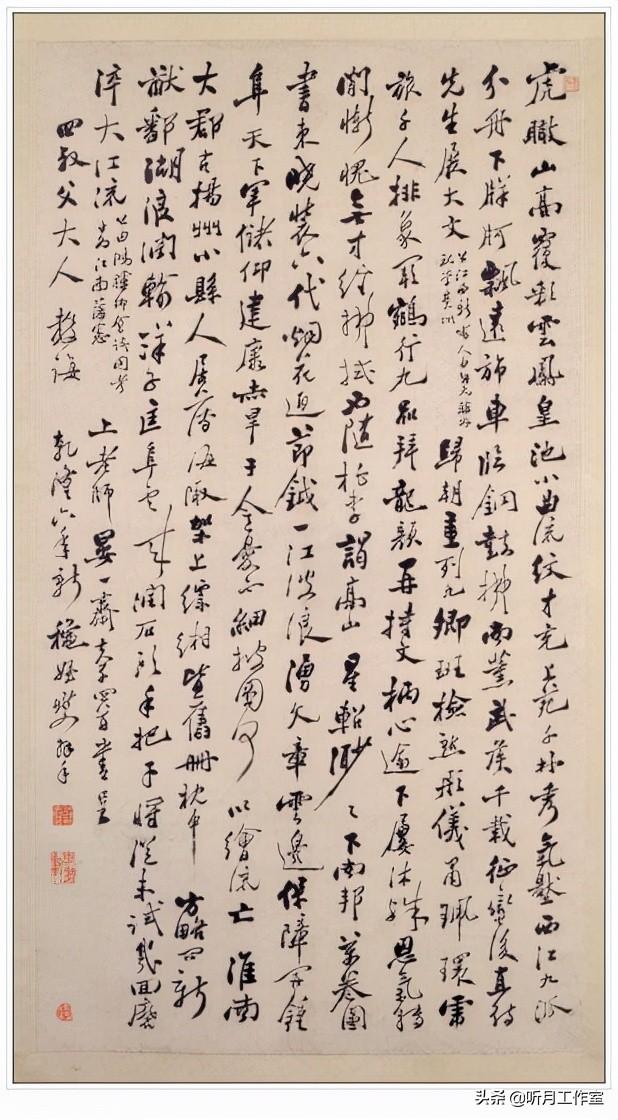

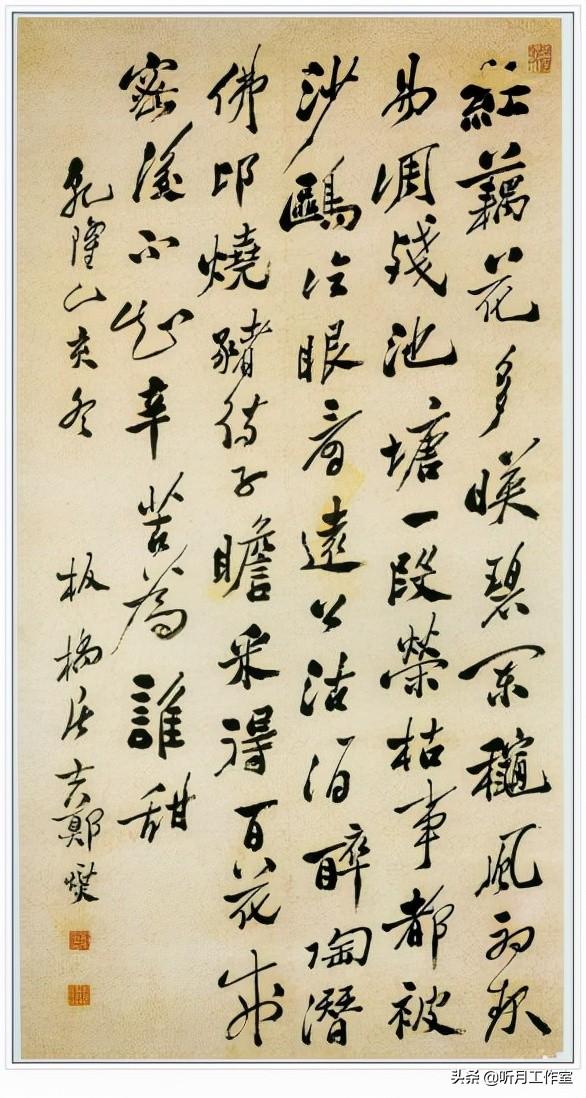

清朝时期著名书法家郑板桥《自书诗四首中堂》赏析

清,郑燮《自书诗四首中堂》,纵136.5厘米,横74.5厘米。故宫博物院藏。1741年

此幅作品是板桥为其四叔父录写的自作诗,创作时间是乾隆六年(1741),郑燮时年49岁。书法自然清新,是板桥中年小字行书的佳作。释文:虎瞰山高覆彩云,凤皇池小曲流纹。才充上苑千林秀,气压西江九派分。舟下牂牁飘远旆,车临铜鼓拂南熏。武侯千载征蛮后,直待先生展大文。公江西新喻人,由解元翰林视学贵州。归朝重列九卿班,检点彤仪肃佩环。虎旅千人排象阙,鹓行九品拜龙颜。再持文柄心逾下,屡沐殊恩气转闲。惭愧无才经拂拭,也随桃李谒高山。星轺渺渺下南邦,万卷图书束晓装。六代烟花迎节钺,一江波浪涌文章。云边保障开钟阜,天下军储仰建康。赤旱于今忧不细,披图何以绘流亡。淮南大郡古扬州,小县人居薄海陬。架上缥缃皆旧册,枕中方略问新猷。鄱湖浪阔输洋子,匡阜云来润石头。手把干将从未试,几回磨淬大江流。公由鸿舻卿会试同考出为江南藩宪。上老师晏一斋夫子四首,书呈四叔父大人教诲。乾隆六年新秋侄燮拜手。

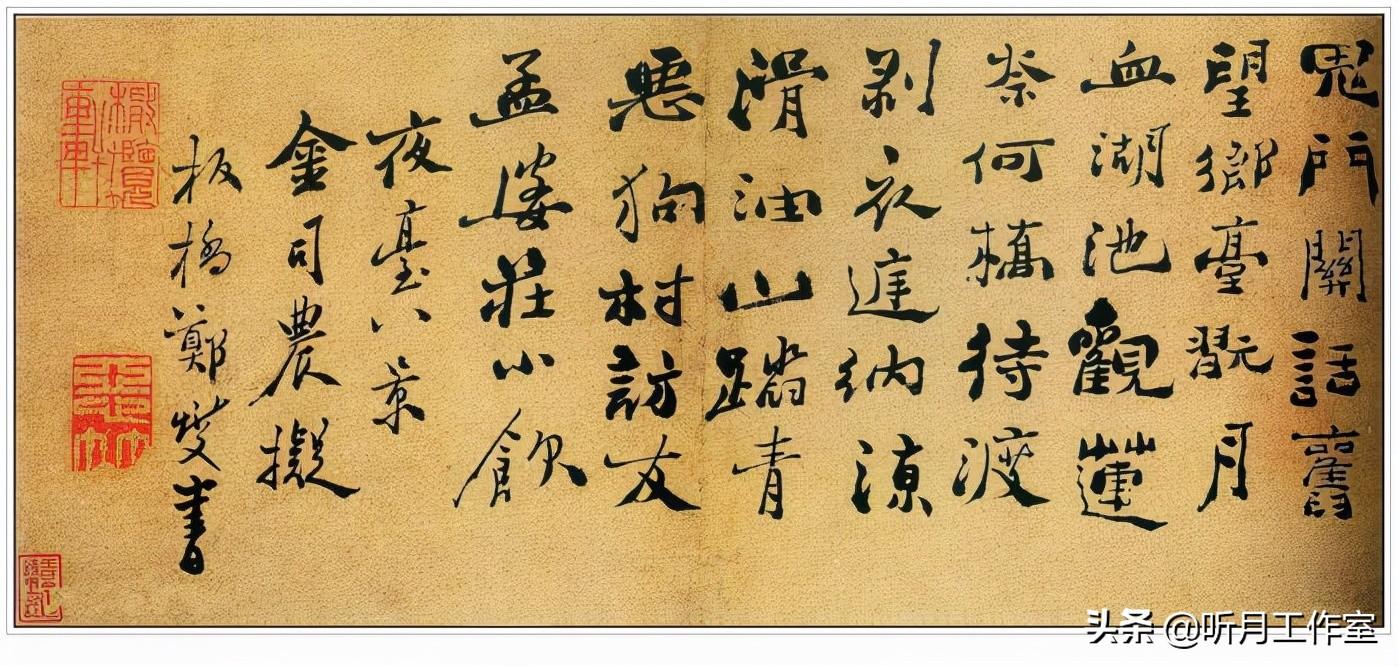

清朝时期著名书法家郑板桥《行书金农诗横幅》赏析

郑燮行书《行书金农诗横幅》纸本,天津艺术博物馆藏。

释文:鬼门关话旧,望乡台赏月,血湖池观莲,奈何桥待渡,剥衣庭纳凉,滑油山踏青,恶狗村访友,孟婆荘小饮。夜薹八景,金司农拟,板桥郑燮书。

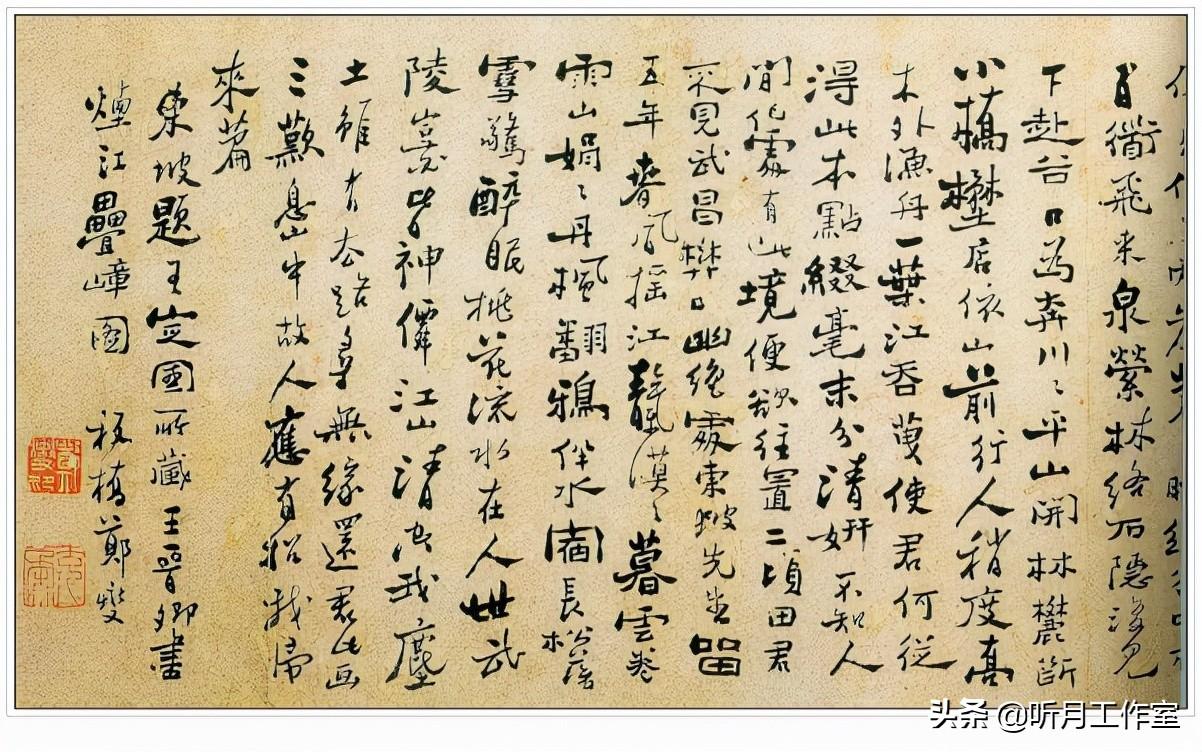

清朝时期著名书法家郑板桥《东坡烟江叠嶂诗卷》赏析

郑燮书法《东坡烟江叠嶂诗卷》纸本,纵23.5厘米,横82厘米,常州博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《难得糊涂》赏析

郑板桥书法《难得糊涂》聪明难,糊涂难,由聪明转入糊涂更难。放一着,退一步,当下心安,非图后来福报也。

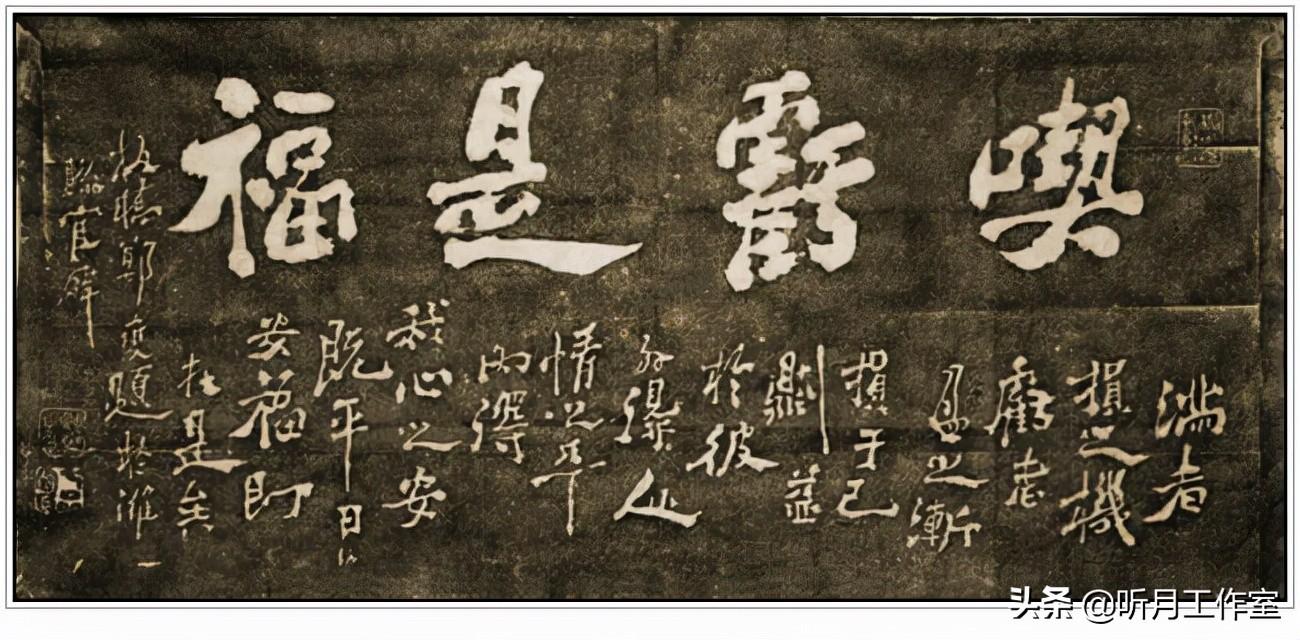

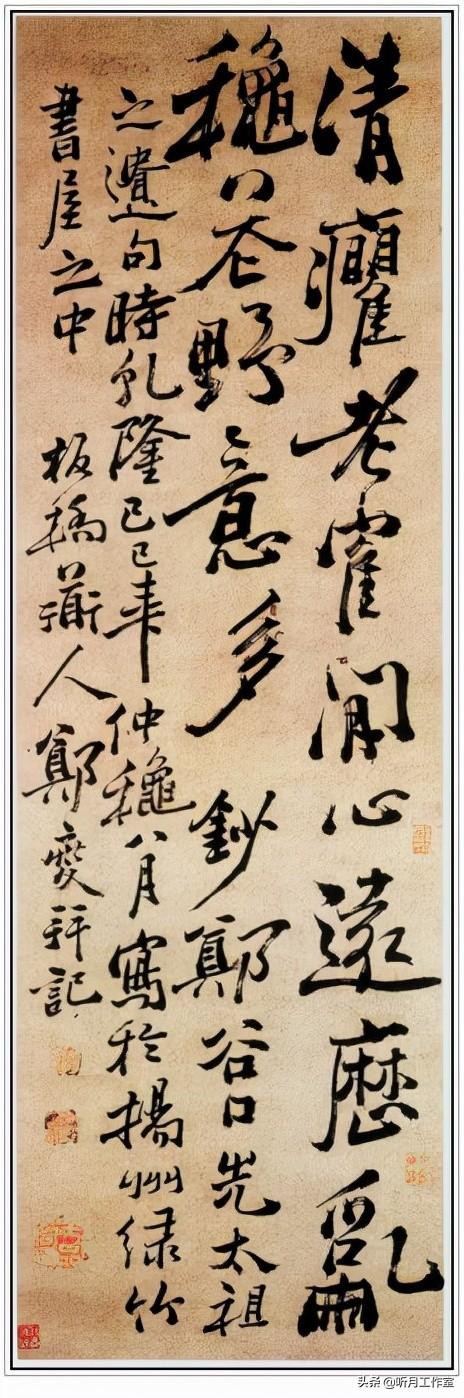

清朝时期著名书法家郑板桥《吃亏是福》赏析

郑板桥书法《吃亏是福》满者,损之机;亏者,盈之渐。损于己则益于彼,外得人情之平,内得我心之安,即平且安,福即在是矣。

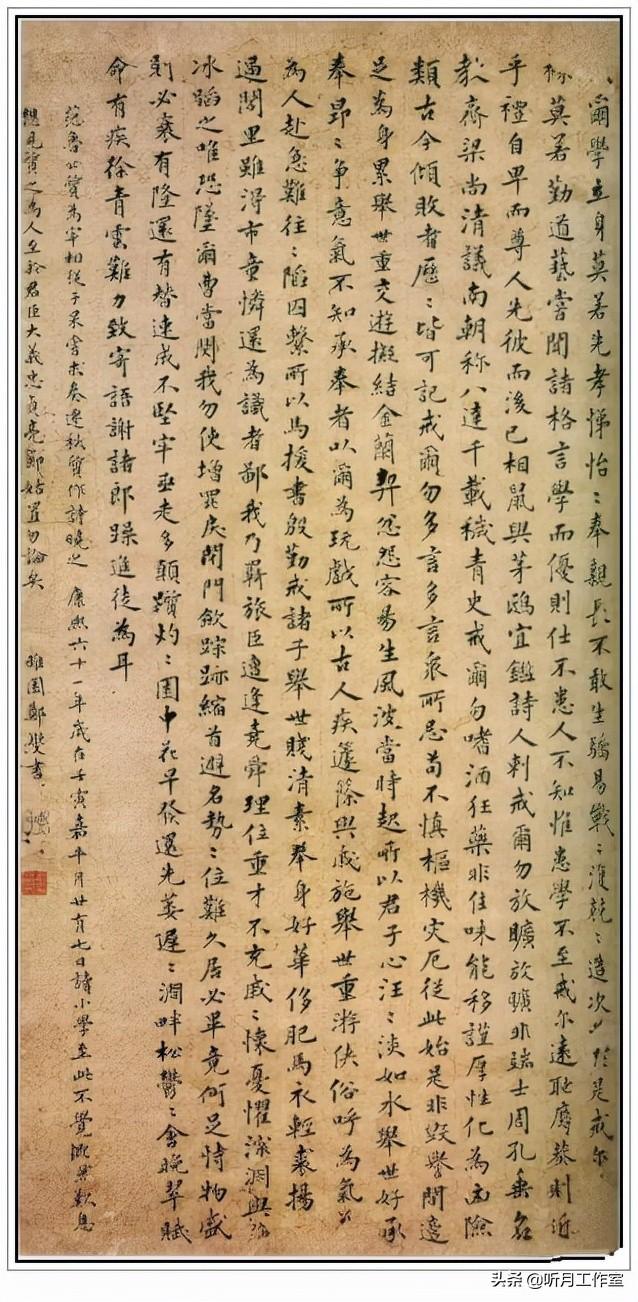

清朝时期著名书法家郑板桥《戒子铭》赏析

扬州八怪”的主要代表郑板桥小楷册《戒子铭》郑燮楷书尔学立身册,书于康熙六十一年(1722年),郑板桥时年30岁。

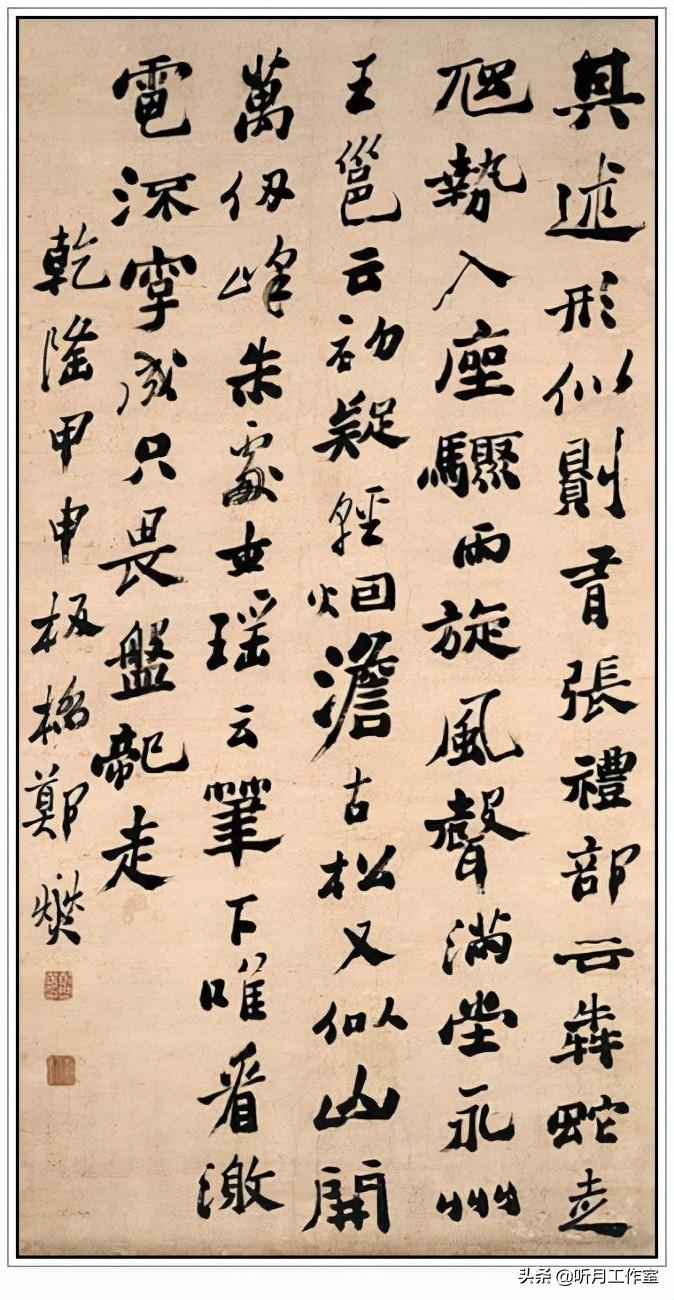

清朝时期著名书法家郑板桥《行书轴》赏析

郑板桥《行书轴》,日本东京国立博物馆藏。

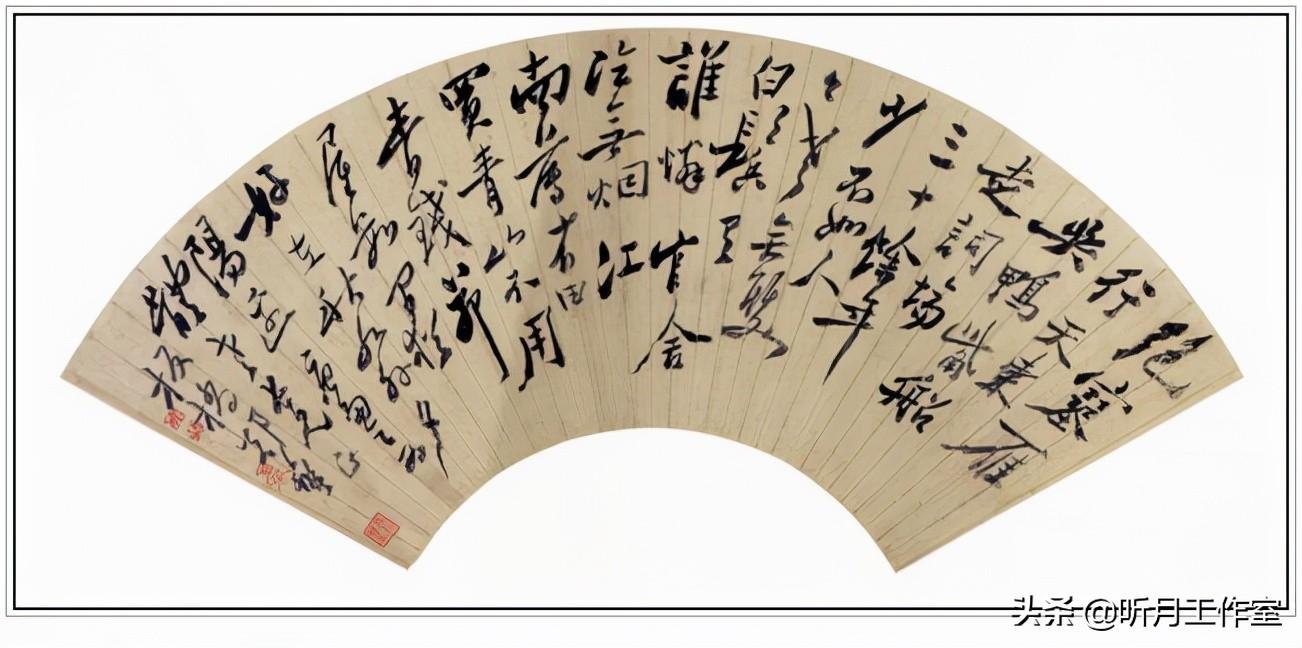

清朝时期著名书法家郑板桥《行书自作唐多令词扇》赏析

郑燮 《行书自作唐多令词扇》上海博物馆藏

释文:绝塞雁行天,东吴鸭嘴船,走词场三十余年。少不如人今老矣,双白鬓,有谁怜?官舍冷无烟,江南薄有田,买青山不用青钱。茅屋数间犹好在,秋水外,夕阳边。——唐多令为体老长兄正。板桥郑燮。

清朝时期著名书法家郑板桥《楷书立轴》赏析

郑燮《楷书立轴》 79X48cm 1722年 广州美术馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书怀素自叙帖语轴》赏析

郑燮《行书怀素自叙帖语轴》纸本 104.9×19.5cm 1740年 扬州博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书轴》赏析

郑燮《行书轴》 1740年 纸本 纵110.7厘米,横58厘米。首都博物馆藏

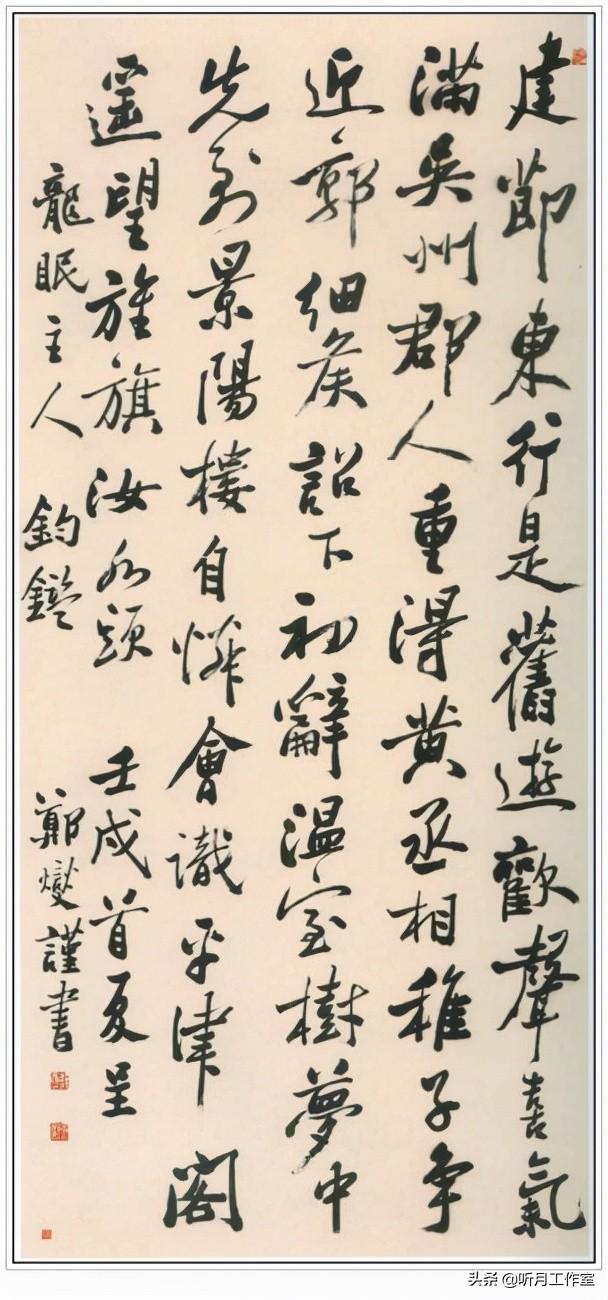

清朝时期著名书法家郑板桥《行书刘禹锡送李仆射赴镇诗轴》赏析

郑燮《行书刘禹锡送李仆射赴镇诗轴》纸本行书 185.8×85.5cm 1742年 北京故宫博物院藏

释文:建节东行是旧游,欢声喜气满吴州。郡人重得黄丞相,稚子争迎郭细侯。诏下初辞温室树,梦中先到景阳楼。自怜会识平津阁,遥望旌旗汝水头。款署:壬戌首夏呈龙眠主人钧鉴。郑燮谨书。钤印:郑燮(白文)、克柔(白文)、

作品书唐代刘禹锡诗《奉送浙西李仆射相公赴镇》(参见《全唐诗》卷三五九)。据年款“壬戌”可知,作品书于清乾隆七年(1742年)初夏。这年春天,50岁的郑板桥来到山东范县,开始了他长达12年的“潦倒山东七品官”的宦海生涯。

此作品挺健流美,是郑燮所创“六分半书”的代表作。关于“六分半书”的特点,板桥曾自言:“以汉八分杂入楷、行、草。”《清代学者像传》称他:“曲为别致,以隶、楷、行三体相参,圆润古秀。”《墨林今话》评:“板桥书隶、楷参半,自称六分半书,极瘦硬之致,亦间以画法行之。” 故板桥书法结字疏密相间,笔法刚柔方圆兼取,章法正斜相揖,错落有致,如“乱石铺街”。这些特点在这件作品中都得以体现。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书七绝三首》赏析

郑燮《行书七绝三首》 1750年 纸本 纵78.2厘米,横27.6厘米。扬州博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书诗轴》赏析

郑燮《行书诗轴》 1752年 纸本 纵164厘米,横94厘米。济南市博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书赠诗轴》赏析

郑燮《行书赠诗轴》纸本行书 46×35cm 1753年 北京故宫博物院藏

释文:扬州北城道士吴雨田,年十八极聪明,爱读儒书,神腴骨润,非凡品也。其道友张粹卤年十七,神清骨朗,有姑射之风。二者人居相近,气相亲,学相砺。予每过吴而张必在,及过张而吴已先往。如是者不一年,因作二云诗以赠之,所以乐其初而勉其后。江上飘飘二碧云,桂丛兰蕊度芳芬,世间多少闲烟雾,漫向春风乱我群。款署:乾隆癸酉,板桥居士郑燮草,其一与吴雨田师。钤印:潍夷长(白文)、郑燮印(白文)。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书诗轴》赏析

郑燮《行书诗轴》 1755年 纸本 纵162厘米,横84厘米。济南市博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书轴》赏析

郑燮《行书轴》 1756年 122.3X46.4cm 纸本 中国国家博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《隶书轴》赏析

郑燮《隶书轴》 1756年 84.9X49.4cm 纸本 武汉市文物商店藏藏

清朝时期著名书法家郑板桥《行书怀素自叙帖语轴》赏析

郑燮《行书怀素自叙帖语轴》纸本 178.0×89.4cm 1764年 日本东京国立博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书赠西翁轴》赏析

郑燮《行书赠西翁轴》纸本行书 70.8×43.1cm 上海博物馆藏。释文:茶香酒熟田千亩,云白山青水一湾。若是老天容我懒,暮年来共白鸥闲。船中人被利名牵,岸上人牵名利船。江水滔滔流不息,问君辛苦到何年。款署:西翁年长兄,板桥郑燮。钤印:郑燮之印(白文)、二十年前旧板桥(白文)、北泉草堂(朱文)。

清朝时期著名书法家郑板桥《歌谣轴》赏析

郑燮《歌谣轴》 纸本 中国国家博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书诗轴》赏析

郑燮《行书诗轴》 113.7X46.8cm 中国国家博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书祝允明诗轴》赏析

郑燮《行书祝允明诗轴》纸本行书 86.1×49.6cm 北京故宫博物院藏。释文:逃暑应能暂闭关,未消多把古贤攀。 并抛杯酌方为懒,少事篇章恐碍闲。风堕一庭邻寺叶,云开半面隔城山。 浮生只说潜处易,隐比求名事更艰。款署:书为厉堂年世寅长兄。板桥弟郑燮。钤印:扬州兴化人(白文)。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书诗轴》赏析

郑燮《行书诗轴》纸本 116X58cm 首都博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书诗轴》赏析

郑燮《行书诗轴》 184X102cm 纸本。中央工艺美术学院(今清华大学美术学院)藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书诗轴》赏析

郑燮《行书诗轴》 185X107cm 纸本 广州美术馆藏

清朝时期著名书法家郑板桥《为南岗作行书轴》赏析

郑燮《为南岗作行书轴》 176.4X110cm 纸本 辽宁省美术馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书诗轴》赏析

郑燮《行书诗轴》 77X52cm 纸本 广东省美术馆藏

清朝时期著名书法家郑板桥《行书曹操诗轴》赏析

郑燮《行书曹操诗轴》 152X68cm 扬州博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书论书诗轴》赏析

郑燮《行书论书诗轴》 182X105cm 扬州博物馆藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书满江红轴》赏析

郑板桥《行书满江红轴》 109.7X48.3cm 台北故宫博物院藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书中堂李白长干行一首》赏析

郑燮《行书中堂李白长干行一首》 纸本行书 93.2×47.7cm 四川博物院藏。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书轴》赏析

郑燮《行书轴》 105 x 50 台北故宫博物院藏(兰千山馆寄存)。

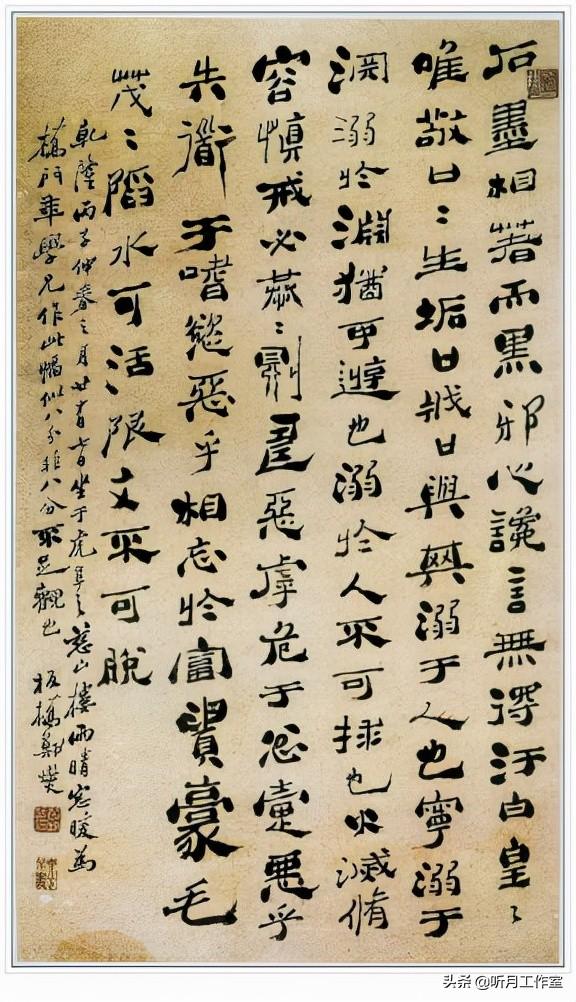

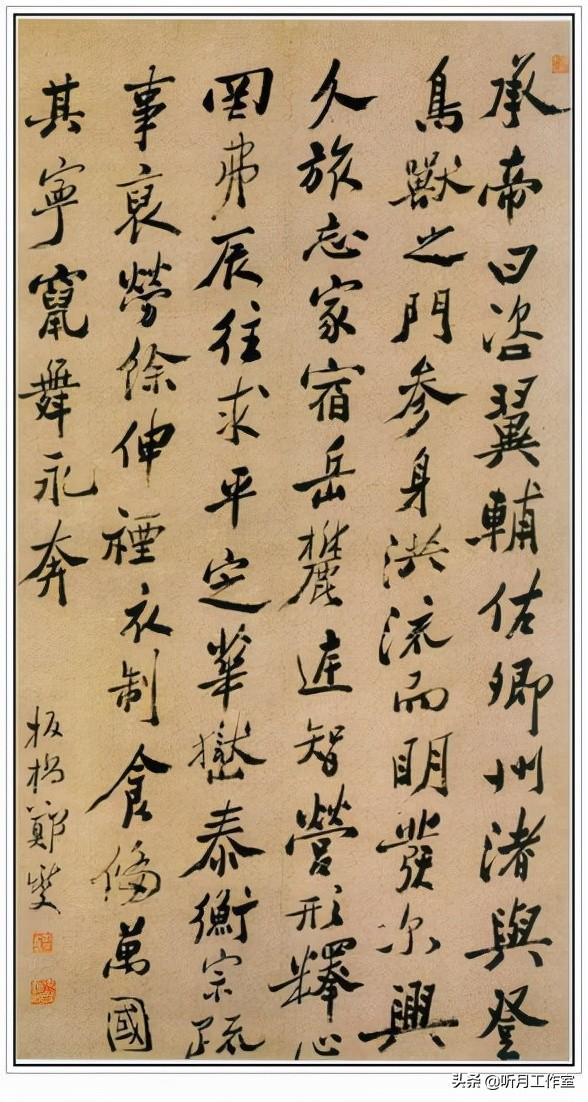

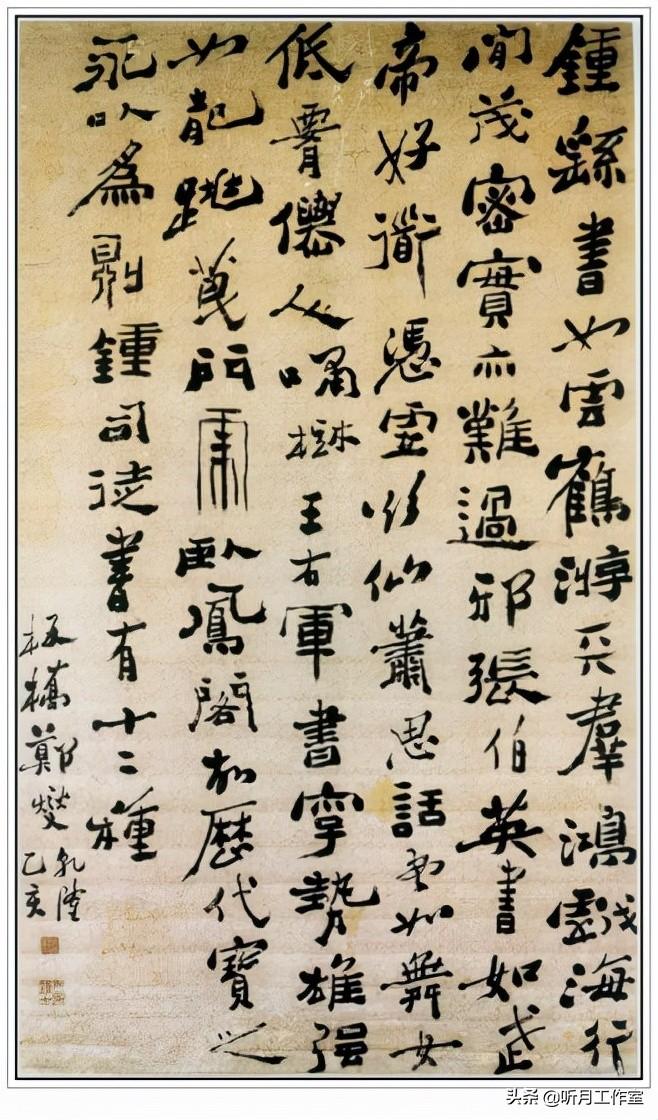

清朝时期著名书法家郑板桥《行书梁武帝论书中堂》赏析

郑燮 《行书梁武帝论书中堂》纸本行书 190.8×118cm 台北故宫博物院藏

释文:蔡邕书。骨气洞达。爽爽如有神力。锺繇书。如云鹤游天。羣鸿戏海。行间茂密。实亦难过耶。邯郸淳书。应规入矩。方圆乃成。曹孟德书。如荆华委钿。徧地玲(王灵)珑。金玉分辉。羣峰苍翠。王右军书。字势雄强。如龙跃天门。虎卧凤阙。款署:板桥郑燮书。钤印:橄榄轩、郑燮、丙辰进士。笔者认为这是板桥早期作品。

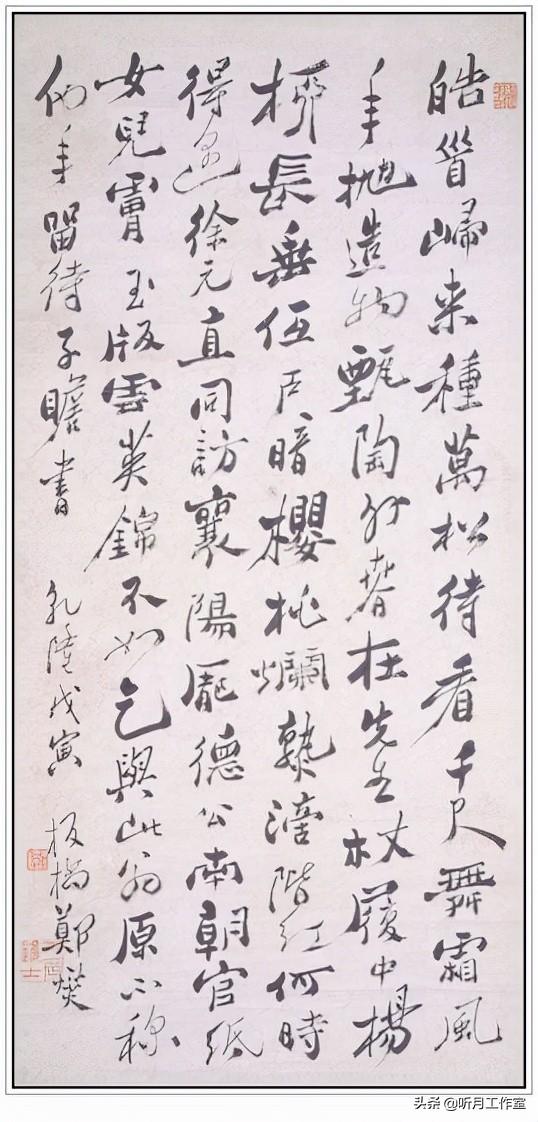

清朝时期著名书法家郑板桥《行书李白秋登宣城谢眺北楼诗轴》赏析

郑燮 《行书李白秋登宣城谢眺北楼诗轴》纸本行书 266×99.8cm 台北故宫博物院藏。

释文:江城如画里。山晓望晴空。两水夹明镜。双桥落彩虹。人烟寒橘柚。秋色老梧桐。谁念北楼上。临风怀谢公。

款署:板桥郑燮。钤印:潍夷长、郑燮、饮露餐英顑颔何伤。

清朝时期著名书法家郑板桥《行书扬州杂记卷》赏析

郑燮《行书扬州杂记卷》 1747年 纸本 纵18.1厘米,横158.3厘米。上海博物馆藏。

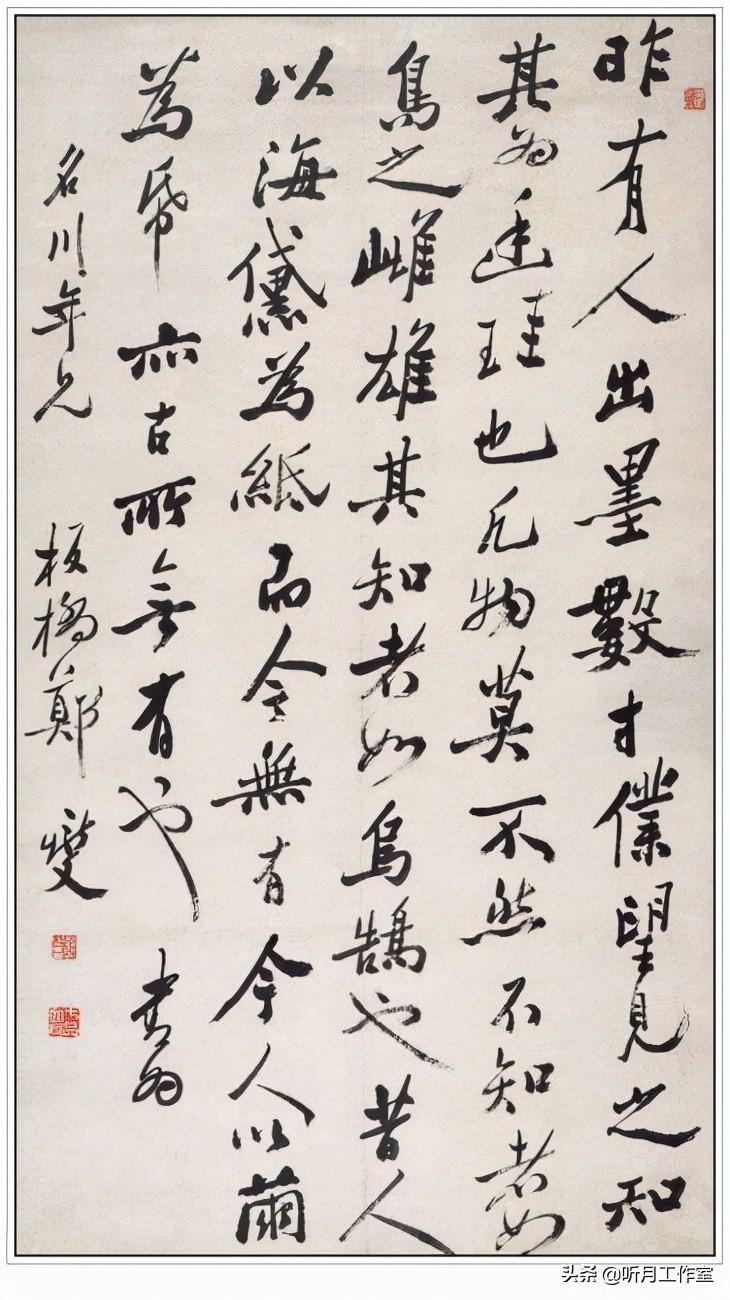

清朝时期著名书法家郑板桥《书信手札》赏析

郑板桥《书信手札》这幅字是郑板桥最好的字,你喜欢吗?

释文:昨有人出墨数寸,仆望见之,知其为廷珪也。凡物莫不然,不知者如鸟之雌雄,其知者如乌、鹄也。昔人以海黛为纸,而今无有,今人以茧为纸,亦古所无有也。

在经历了漫长而辉煌的发展后,随着中国社会陷入战乱频仍的近现代,书法也曾经一度受到过强烈的冲击,经受了风雨的考验。现在,她又迎来了复兴的机会,不仅在全国出现了持续多年的热潮,而且影响及于世界。我们回顾历史,展望未来,应该更加热爱她,更加为她而努力工作,使她得到更辉煌的发展。

创业/副业必备:

本站已持续更新1W+创业副业顶尖课程,涵盖多个领域。

点击查看详情

评论(0)